北京大学学报(自然科学版) 第61卷 第1期 2025年1月

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, Vol. 61, No. 1 (Jan. 2025)

doi: 10.13209/j.0479-8023.2024.078

中央高校基本科研业务费专项资金(2022YB012, 2024TZJK002)资助

收稿日期: 2023–11–30;

修回日期: 2024–06–21

中学生积极心理健康量表的初步编制

汉洋1,2 杨寅1,2,† 申屠梦璐1 荆一卓3 李海棋1

1.北京体育大学心理学院, 北京 100084; 2.北京体育大学运动与体质健康教育部重点实验室, 北京 100084; 3.北京师范大学汉中实验学校, 汉中 723000; †通信作者, E-mail: yangyin@bsu.edu.cn

摘要 以中学生良好的社会适应为目标导向, 建立中学生积极心理健康的结构, 并编制《中学生积极心理健康量表》。首先结合文献检索和专家访谈等方法, 建立初始条目库, 然后选取四川省某中学初、高中1488名学生进行施测, 对量表的心理测量学特性进行考察。结果显示, 中学生积极心理健康量表共包含 24 个题项, 分为 4 个维度(人际和谐、学业胜任、自我控制和自我满足), 其测量学指标良好, 能够从积极社会适应的角度对我国中学生的心理健康状况进行测量。研究结果可为中学生心理健康的评估提供有效的诊断工具, 并为中学生心理健康水平提升的方向和路径提供参考。

关键词 中学生; 心理健康; 量表编制; 信效度检验

近年来, 中学生心理健康问题愈发凸显。国外的相关研究显示, 青少年期的个体, 无论是物质滥用、自我伤害和暴力等行为问题, 还是抑郁、无助感和消极情绪等心理问题, 均有较高的发生率[1]。根据《2022 年青少年心理健康状况调查报告》[2], 约 14.8%的青少年存在不同程度的抑郁风险, 其中4.0%的青少年属于重度抑郁风险群体。一项纳入17524 名中国儿童青少年的精神障碍流行病学调查结果显示, 6~16 岁儿童青少年罹患任何精神障碍的比例高达 17.5%[3]。此外, 青春期的个体还普遍存在情绪调节、学业适应、人际关系以及不当网络使用等问题[4]。

尽管中学生的心理健康问题受到研究者的长期关注, 但目前国内针对中学生心理健康的评估工具大都是疾病诊断取向的, 即简单地将人的心理健康状态进行“健康–疾病”二元划分, 如 SCL-90[5]。随着积极心理学的兴起, 越来越多的学者指出健康不仅仅是没有疾病, 更意味着积极的发展状态[6–7]。积极心理学的起源可以追溯至 1954 年著名人本主义心理学家 Maslow 所著《动机与人格》[8]。2001年, Sheldon 等[9]最早将积极心理学定义为“利用心理学目前已比较完善和有效的实验方法与测量手段, 来研究人类的力量和美德等积极方面的一个心理学思潮”。积极心理学关注于人的积极品质、优势和积极主观体验。在临床领域, 积极心理学家认为心理学的任务并不仅是治疗心理疾病, 而是要通过创造条件让人类的生活变得更加美好[10–11]。与积极心理学的理论主张一致, 研究者进而提出积极心理健康的概念。积极心理健康可以理解为一个人理解环境、适应环境或改造环境, 以便增强其最佳功能的一种心理状态[12]。目前, 国内外陆续出现一些基于积极心理学理论的积极心理健康量表[5,12–14]。与传统的疾病诊断取向量表相比, 积极心理健康量表更加关注个体的积极适应和积极品质对心理健康的重要作用。

积极心理健康的理念在世界范围内已经取得广泛的认可。世界卫生组织曾经指出, 健康应当指“一种完好的状态, 个体能够认识到自己或他人的能力, 能够应对日常生活中正常的压力, 能够卓有成效地工作, 能够对所在的社会有所贡献”[15]。相比于二元的疾病诊断取向, 以良好的社会适应为取向的测量在实践中显示出更强的测量敏感性。例如, 一项在澳大利亚开展的研究显示, 当以疾病诊断取向对青少年的心理健康进行评估时, 大约有14%的青少年被发现有心理健康问题[16]; 然而, 当研究者以积极的社会适应为取向对青少年进行心理健康评估时, 大约有 46%的青少年表示对自己不够自信, 56%的青少年表示自己人际适应有困难, 另有40%的青少年担心自己表现不够好[17]。

我国研究者已经开发出一批以积极心理学为理论基础的积极心理健康量表。例如, 苏丹等[5]在对中学生和中学教师进行开放式问卷调查的基础上, 开发了《中学生心理健康量表》, 包含生活幸福、乐于学习、人际和谐、考试镇静和情绪稳定 5 个维度。邹泓等[18]同样采用积极心理学视角, 在对中学生的社会适应进行评估时, 将中学生的社会适应分为自我适应、人际适应、行为适应和环境适应四大领域。另一项在我国开展的时间跨度为 10 年的综述研究则指出, 我国青少年普遍遭受情绪、学业、人际、性心理以及网络使用等方面的困扰[4]。需要指出的是, 我国目前的积极心理健康量表或开发时间较早, 或专门侧重社会适应某一方面的测量, 在一定程度上影响了中学生心理健康评估的准确性。对于当下的教育工作者而言, 仍然缺乏一款能够以积极心理学作为理论基础, 既关注中学生积极的社会适应, 又能够全面评估中学生心理健康的量表。因此, 本研究拟以积极心理学为理论指导, 开发适用于我国中学生的《中学生积极心理健康量表》。

1 研究方法

1.1 初测量表的编制

首先, 对 11 名中学心理健康老师进行半结构式访谈, 旨在获得关于中学生心理健康表现的描述, 生成中学生积极心理健康量表的初始项目。遵循方便取样的原则, 招募来自 7 所中学的 10 名专门从事中学生心理健康工作的教师进行半结构化访谈, 访谈的主要内容包括受访者如何理解中学生积极心理健康, 以及受访者认为中学生积极心理健康包括哪些方面, 并举例说明。由两心理学研究生对访谈结果进行整理和归类, 形成中学生积极心理健康量表的 116 道初始题项。然后, 由两名心理学专家对第一次访谈结果确定的中学生积极心理健康的项目进行评价, 对初始题项进行挑剔性阅读, 剔除重复、歧义及表面效度低的题目, 最终保留 34 个题项。施测时, 对于所有项目, 被试需要根据描述, 在 5 点量表上表明每一题项与自己的相符程度(1=“完全不符合”, 5=“完全符合”), 得分越高, 说明心理健康状况越好。

1.2 被试选取

本研究的被试是来自四川省某中学初、高中的1488 名学生。其中, 男生 527 人(35.42%), 女生 961人(64.58%)。初一 116 人, 初二 47 人, 初三 56 人, 高一 510 人, 高二 464 人, 高三 283 人。年龄最小的被试为 12 岁, 年龄最大的被试为 21 岁, 平均年龄为 16.6 岁。将被试随机分成两个样本, 分别用于探索性因素分析(样本 1, n =700)和验证性因素分析(样本 2, n =788)。

1.3 研究工具

1.3.1 中学生心理健康量表

苏丹等[5]编制的中学生心理健康量表包括生活幸福等 5 个维度, 共 24 个题项, 包含 13 个反向计分题项, 被试根据每一个项目能够描述自己的程度, 给出从 1(完全不符合)到 5(完全符合)的 5 点评定, 得分越高, 说明心理健康状况越好。该量表信度良好, Cronbach α=0.834。

1.3.2 中学生积极心理健康初测量表

自编的中学生积极心理健康量表包含 34 个随机排列题项, 无反向计分题项。被试根据每一个项目能够描述自己的程度, 做出从 1(完全不符合)到 5(完全符合)的 5 点评定。量表计分采用总分, 得分越高, 说明心理健康状况越好。

1.4 研究流程

本研究涉及的量表均通过问卷星平台, 在学校机房以班级为单位进行分批次线上施测。所有被试及其监护人在参加测验之前均已知晓研究目的, 均同意参加本测验。在正式作答过程中, 每个班级都有一名主试进行作答讲解, 并有一名老师现场维持秩序, 保证被试认真和准确作答。问卷所有题目均设置为必答题项, 故无缺失值的情况。

1.5 数据处理及统计分析

本研究使用 SPSS 27.0 进行描述统计分析、项目分析、探索性因素分析(exploratory factor analy-sis, EFA)和信度检验。采用 AMOS 24.0 进行验证性因素分析(confirmatory factor analysis, CFA)。

项目分析参考吴明隆[19]的研究, 将在中学生积极心理健康量表得分前 27%和后 27%的被试作为高分组和低分组, 对两组被试在各个题项上的得分进行独立样本 t 检验。题总相关系数使用各题项与总分之间的相关系数表示, 剔除相关系数低于 0.30 的题项。

探索性因素分析采用主成分分析法和直接斜交旋转法进行因子抽取, 根据特征值、碎石图结果以及问卷结构的可解释性确定因子数量。剔除低负载(因子载荷小于 0.30)或多重负载(多个维度上因子载荷大于 0.30 且维度因子载荷差值小于 0.20)题目, 根据研究的理论构想, 删除不能够充分说明某因素特征的题目以及归类不当的题目, 逐步探索出稳定的量表因子结构[20]。

验证性因素分析采用极大似然法(maximum likelihood, ML)拟合, 参考修正指数(modification index, MI)和题项的因子载荷修正模型, 最终确定拟合指标符合统计要求的模型。

2 分析结果

2.1 项目分析

结果显示, 所有题项在高分组与低分组之间的差异均显著(p<0.001), 具有良好的区分度。所有题项与总分之间的相关性均显著(p<0.001), 且系数大于 0.30。

2.2 因素结构

首先检验题项之间的相关性。KMO 检验值为0.960, 且 Bartlett 球形检验结果的卡方值为 9448.825 (p<0.001), 表明数据适合做因素分析[21]。初始因素分析结果发现, 特征值大于 1 的因子有 5 个, 结合碎石图及题项内容, 最终保留 4 个因子。剔除低负载和多重负载题项后, 删除 9 个题目, 量表最终保留 24 个题目, 解释总变异的 61.832%。

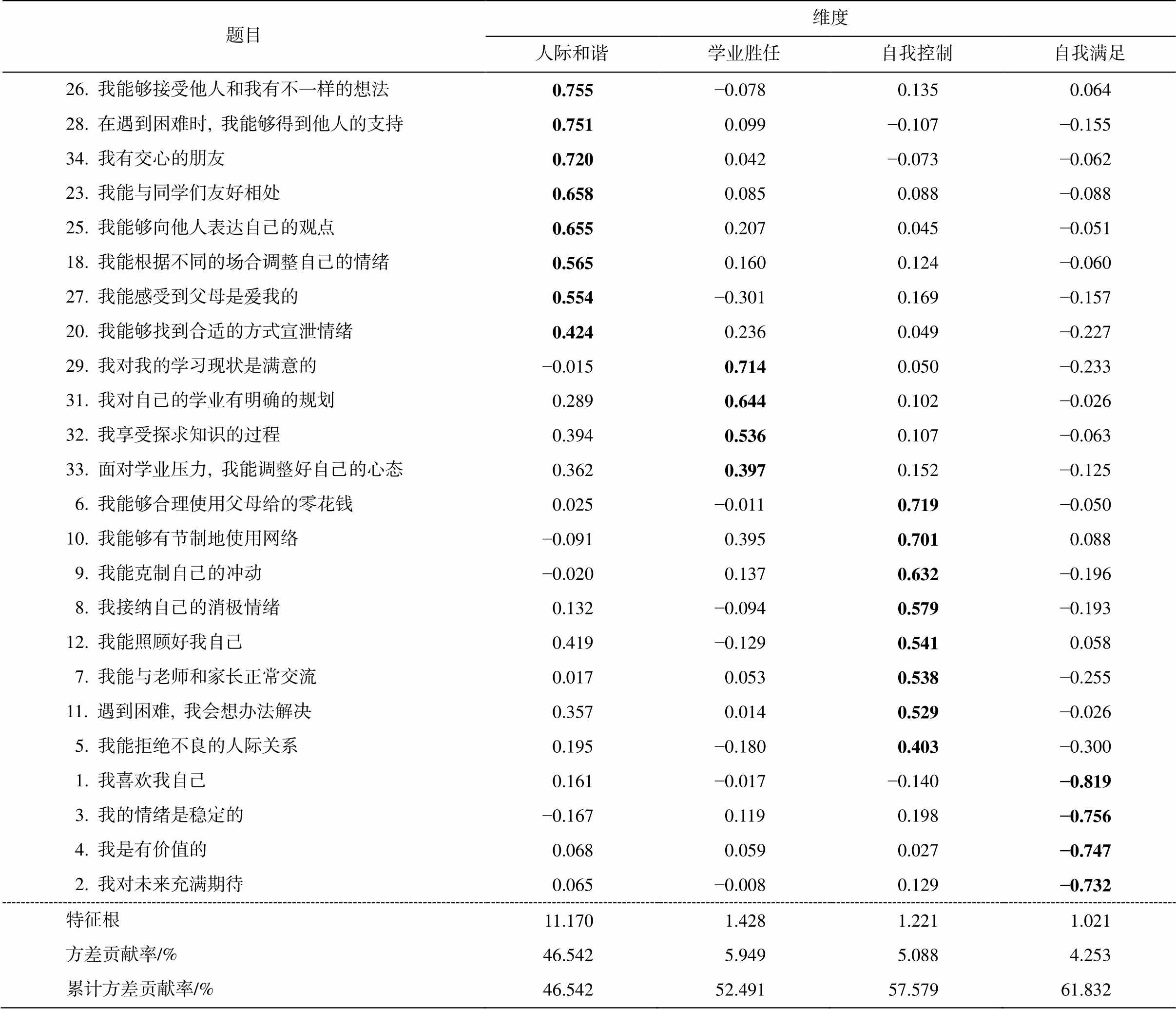

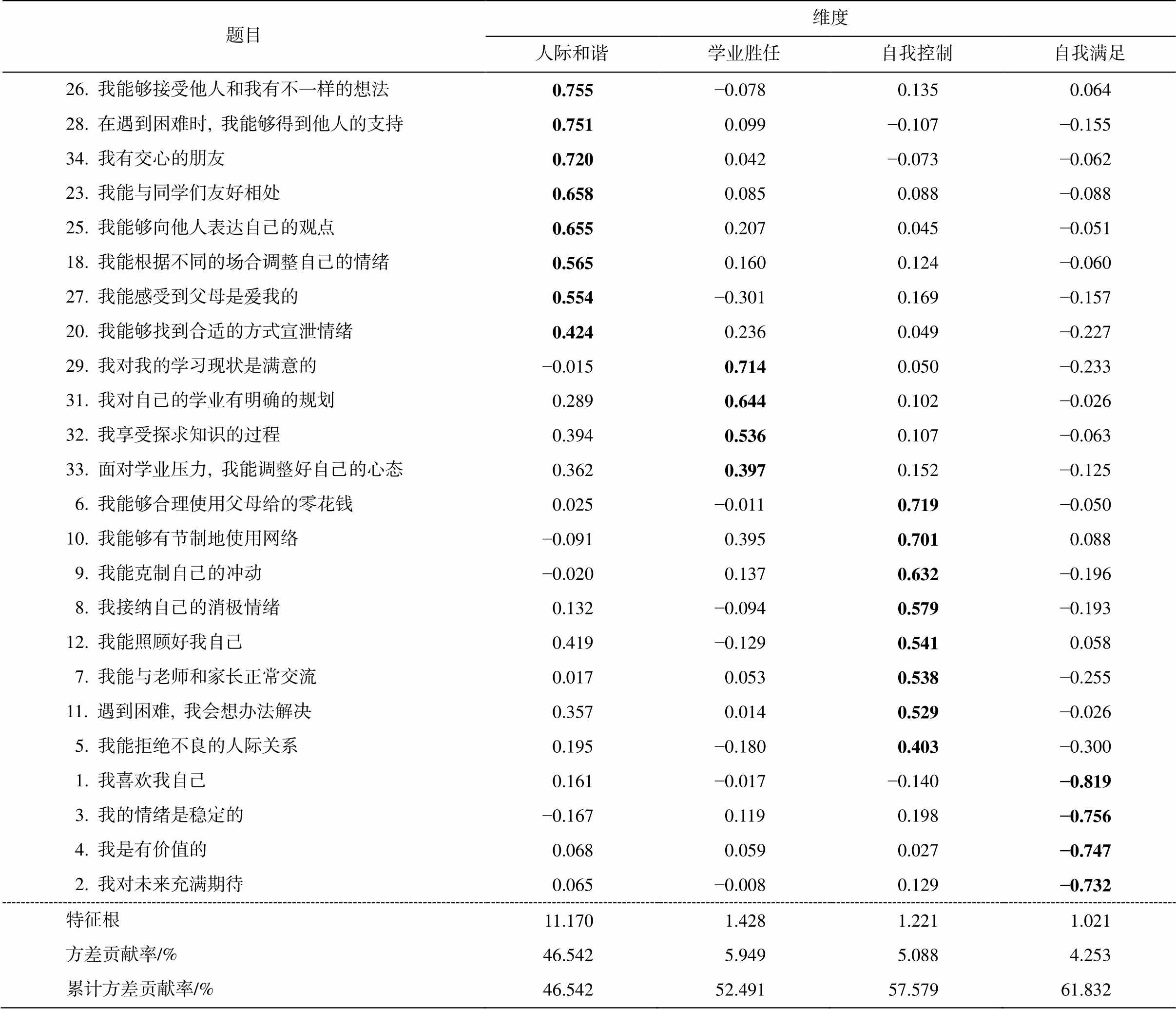

所有题目表述及因子载荷均呈现在表 1 中, 其中因子 1 有 8 个题项, 主要涉及与老师、同学、父母及社会的关系, 故命名为“人际和谐”; 因子 2 有 4个题项, 主要涉及学业态度、学习兴趣、行为和成效, 故命名为“学业胜任”; 因子 3 有 8 个题项, 主要涉及对自己的接纳和控制, 故命名为“自我控制”; 因子 4 有 4 个题项, 主要涉及对自己的认识和肯定, 故命名为“自我满足”。

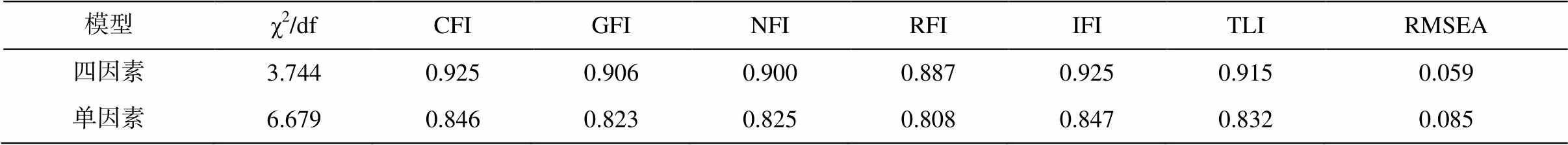

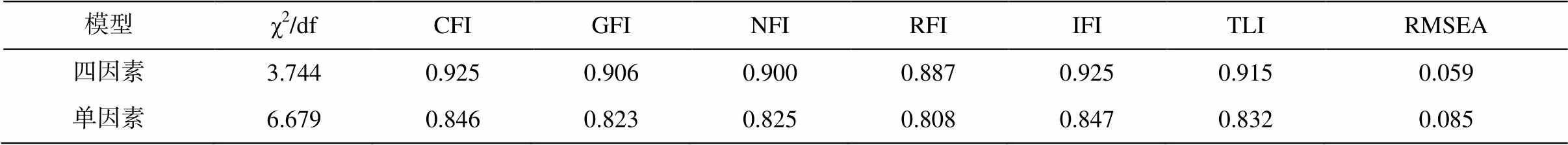

2.3 验证性因素分析

验证性因素分析结果显示, 四因素模型拟合结果良好, 且明显优于单因素模型, 提示中学生积极心理健康四因素结构合理、稳定, 结构效度良好。验证性因素分析的各项指标见表 2, 各因子载荷情况见图 1。

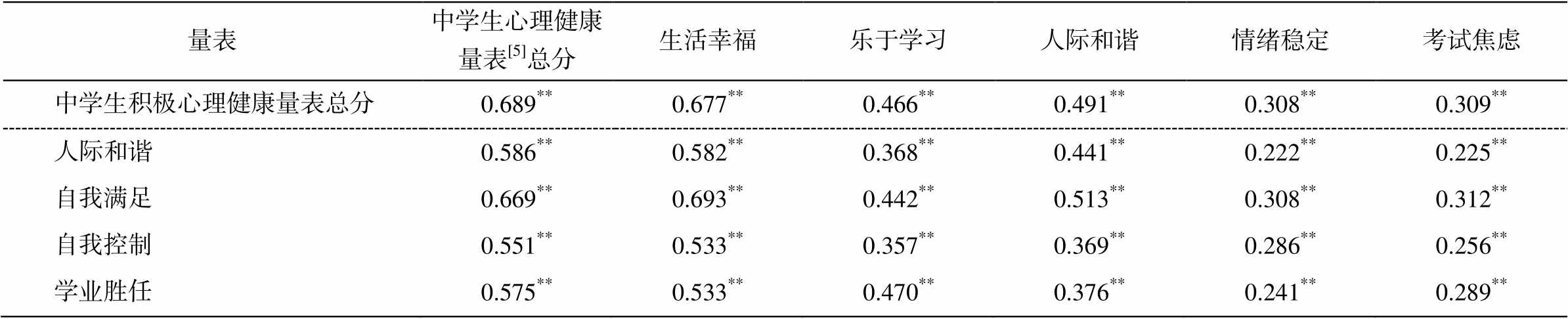

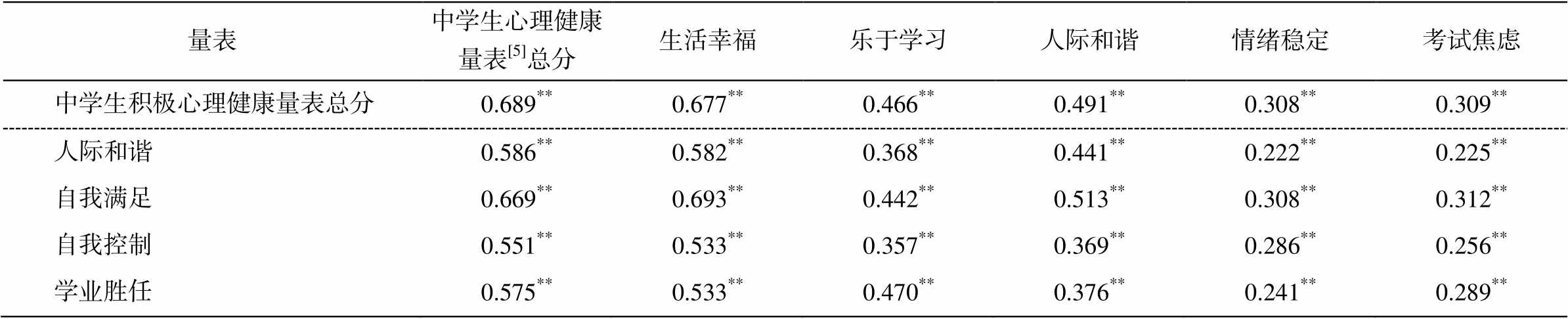

2.4 效标关联效度

将中学生积极心理健康量表总分及 4 个分量表得分与中学生心理健康量表的总分及各分量表得分做相关性分析, 如表 3 所示, 中学生积极心理健康量表总分及其各维度得分均与效标量表总分及其各维度得分存在中低程度的显著正相关关系。

2.5 信度分析

中学生积极心理健康量表的 Cronbach α 系数为0.952, 4 个分量表分别为, 人际和谐 α=0.885, 学业态度 α=0.835, 自我控制 α=0.880, 自我满足 α=0.858。本量表总的内部一致性信度及各分维度的内部一致性信度均比较理想。

表1 中学生积极心理健康量表的因子载荷(n = 700)

Table 1 Factor loading of the PMH scale for middle school students (n=700)

题目维度人际和谐学业胜任自我控制自我满足 26. 我能够接受他人和我有不一样的想法0.755−0.0780.1350.064 28. 在遇到困难时, 我能够得到他人的支持0.7510.099−0.107−0.155 34. 我有交心的朋友0.7200.042−0.073−0.062 23. 我能与同学们友好相处0.6580.0850.088−0.088 25. 我能够向他人表达自己的观点0.6550.2070.045−0.051 18. 我能根据不同的场合调整自己的情绪0.5650.1600.124−0.060 27. 我能感受到父母是爱我的0.554−0.3010.169−0.157 20. 我能够找到合适的方式宣泄情绪0.4240.2360.049−0.227 29. 我对我的学习现状是满意的−0.0150.7140.050−0.233 31. 我对自己的学业有明确的规划0.2890.6440.102−0.026 32. 我享受探求知识的过程0.3940.5360.107−0.063 33. 面对学业压力, 我能调整好自己的心态0.3620.3970.152−0.125 6. 我能够合理使用父母给的零花钱0.025−0.0110.719−0.050 10. 我能够有节制地使用网络−0.0910.3950.7010.088 9. 我能克制自己的冲动−0.0200.1370.632−0.196 8. 我接纳自己的消极情绪0.132−0.0940.579−0.193 12. 我能照顾好我自己0.419−0.1290.5410.058 7. 我能与老师和家长正常交流0.0170.0530.538−0.255 11. 遇到困难, 我会想办法解决0.3570.0140.529−0.026 5. 我能拒绝不良的人际关系0.195−0.1800.403−0.300 1. 我喜欢我自己0.161−0.017−0.140−0.819 3. 我的情绪是稳定的−0.1670.1190.198−0.756 4. 我是有价值的0.0680.0590.027−0.747 2. 我对未来充满期待0.065−0.0080.129−0.732 特征根11.1701.4281.2211.021 方差贡献率/%46.5425.9495.0884.253 累计方差贡献率/%46.54252.49157.57961.832

说明: 粗体数字为各个维度所属项目因子载荷。

表2 验证性因素分析各项指标(n = 788)

Table 2 Statistical results of the CFA (n=788)

模型χ2/dfCFIGFINFIRFIIFITLIRMSEA 四因素3.7440.9250.9060.9000.8870.9250.9150.059 单因素6.6790.8460.8230.8250.8080.8470.8320.085

3 讨论

在积极心理学理论的视角下, 心理健康不仅指没有心理疾病或症状, 更应是个体有利于充分发挥自身潜能的一种持续、积极发展的心理状态[11,22]。考虑到我国目前仍然缺乏专门面向中学生的积极心理健康量表, 本研究采用文献检索和专家访谈等方法, 建立初步的量表条目库, 然后选取 1488 名中学生进行施测, 开发出包含 24 个题项的《中学生积极心理健康量表》, 分为人际和谐、学业胜任、自我控制和自我满足 4 个维度。研究结果表明, 《中学生积极心理健康量表》在测量学指标方面表现出良好的特性, 能够用于我国中学生心理健康的评估。

现有疾病诊断取向的中学生心理健康量表大都旨在评估中学生是否患有某种或多种心理疾病, 如精神症状自评量表(SCL-90)、焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)和心理健康诊断测验(MHT)等。与此类量表相比, 本研究开发的《中学生积极心理健康量表》更注重中学生对当下环境的良好适应性。例如, 在考察人际关系时, 涉及亲子和同伴关系的表述“我能感受到父母是爱我的”“我有交心的朋友”均采用积极肯定的表达方式。实际上, 已有研究表明, 中学生的心理健康总体上处于稳定、积极的状态, 故积极的表述可能更贴近中学生的实际生活[23]。与国外已有的积极心理健康量表相比, 本研究对中学生心理健康的评估更加全面。例如, Lukat 等[12]编制的《积极心理健康量表》, 虽然应用起来方便快捷, 但该量表仅包含一个维度, 且未充分考虑中学生群体的特殊性。青少年简版心理健康连续体(Mental Healthy Continuum–Short Form)量表[24], 虽然包含情绪幸福感、社会幸福感和心理幸福感 3 个维度, 但幸福感的测量和心理健康的测量并不能完全等同。

与我国学者苏丹等[5]编制的《中学生心理健康量表》相比, 本量表有两个较为显著的变化: 其一, 本量表形成项目表述的过程中, 所有项目均使用正向描述来反映中学生心理健康的相关方面, 有效地避免反向表述题对测量构念的影响[25], 更好地反映积极心理健康的构念; 其二, 苏丹等[5]编制的《中学生心理健康量表》包含的考试镇静和情绪稳定属于两个不同的维度, 而本量表并没有将考试镇静从自我控制维度中分离出来。实际上, 对中学阶段的学生来说, 考试情境中的情绪调节是他们自我控制的一个重要方面。例如, Lennarz 等[26]指出, 抑制无关信息, 将注意力集中于当前的考试任务是中学生情绪调节中“分心(distraction)”策略的重要表现。此外, 国外有研究者回顾积极心理学的实践应用的时候, 也概括了 4 个主要方面——积极情感、积极个人特质、积极人际关系和积极发展结果, 本研究的维度划分与其大体上一致。综上所述, 本研究开发的中学生积极心理健康量表没有单独列出考试镇静维度是可以理解和接受的。

随着积极心理学理论的发展, 积极心理干预(positive psychology intervention, PPI)随之出现, 被认为是积极心理学理论转换为心理干预或治疗操作技术的载体[27]。在学校教育中, 世界范围内已出现众多带有探索性质的积极心理学干预项目, 旨在提升青少年的积极心理状态。例如, Marques 等[6]通过追踪研究, 发现积极的心理结构有利于中学生心理健康和学业成绩的提升, 从而为积极心理干预的有效性提供支持。Bernard 等[28]认为, 积极教育可以从积极情感(positive emotions)、积极人际关系(po-sitive relationships)、品质力量(character strengths)和幸福获得技能(skills for happiness) 4 个方面着手。Tejada-Gallardo 等[29]进一步指出, 心理干预从多方面着手比从单一方面着手可以产生更持久的干预效果。需要指出的是, 目前面向中学生的积极心理干预项目多见于国外, 国内尚处于摸索阶段。综合本研究的结果, 我们认为未来我国中学生的心理干预项目可以尝试从人际技能培养、学业认知与调适以及自我认知与调控几个方面来开展。

表3 中学生积极心理健康量表的效标关联效度

Table 3 Validity of the PMH scale for middle school students

量表中学生心理健康量表[5]总分生活幸福乐于学习人际和谐情绪稳定考试焦虑 中学生积极心理健康量表总分0.689**0.677**0.466**0.491**0.308**0.309** 人际和谐0.586**0.582**0.368**0.441**0.222**0.225** 自我满足0.669**0.693**0.442**0.513**0.308**0.312** 自我控制0.551**0.533**0.357**0.369**0.286**0.256** 学业胜任0.575**0.533**0.470**0.376**0.241**0.289**

注: **p < 0.01。

本研究存在以下几点不足。1)取样未覆盖全国范围, 而是遵循方便取样的原则。考虑到我国不同地区中学生面临的学校适应问题可能存在一定的差异, 因此在使用本量表时需要考虑到地区差异的潜在影响。2)在获取中学生心理健康状态数据时, 仅邀请教师和学生参与, 未采集学生家长的数据, 可能导致本量表无法充分评估在家庭背景情境中存在的心理健康问题。3)只使用《中学生心理健康量表》作为效标关联效度的检验标准, 未涉及其他效度指标的考察, 可能会影响该问卷在效度方面的评估。4)对中学生积极心理健康量表的构建只是一种初步的探讨, 所编制的工具必然具有一定的局限性。针对上述不足, 未来的研究中可以在全国多个地区对量表的多个测量学特性进行分析, 同时纳入包含家长、教师和学生在内的多方意见, 充分评估量表的可靠性与适用性。

参考文献

[1] Mulye T P, Park M J, Nelson C D, et al. Trends in adolescent and young adult health in the United States. Journal of Adolescent Health, 2009, 45(1): 8–24

[2] 郭菲, 王薪舒, 陈祉妍. 2022年青少年心理健康状况调查报告//傅小兰, 张侃, 陈雪峰. 中国国民心理健康发展报告(2021–2022). 北京: 社会科学文献出版社, 2023: 30–69

[3] Li F, Cui Y, Li Y, et al. Prevalence of mental disorders in school children and adolescents in China: diagnostic data from detailed clinical assessments of 17,524 indi-viduals. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2022, 63(1): 34–46

[4] 孙红梅, 姚本先. 1999—2009 年青少年心理行为问题的研究. 中国校医, 2011, 25(1): 71–74

[5] 苏丹, 黄希庭. 中学生适应取向的心理健康结构初探. 心理科学, 2007, 30(6): 1290–1294

[6] Marques S C, Pais-Ribeiro J L, Lopez S J. The role of positive psychology constructs in predicting mental health and academic achievement in children and adolescents: a two-year longitudinal study. Journal of Happiness Studies, 2011, 12: 1049–1062

[7] Ware J E, Snow K K, Kosinski M, et al. SF-36 health survey: manual and interpretation guide. Boston: The Health Institute, 1993

[8] Maslow A H. Motivation and personality. New York, NY: Harper& Row, Publishers. 1987

[9] Sheldon K M, King L. Why positive psychology is necessary. American Psychologist, 2001, 56(3): 216–217

[10] Gable S L, Haidt J. What (and why) is positive psy-chology? Review of General Psychology, 2005, 9(2): 103–110

[11] Norrish J M, Vella-Brodrick D A. Positive psychology and adolescents: Where are we now? Where to from here?. Australian Psychologist, 2009, 44(4): 270–278

[12] Lukat J, Margraf J, Lutz R, et al. Psychometric pro-perties of the positive mental health scale (PMH-scale). BMC Psychology, 2016, 4: 1–14

[13] 丁腾云, 务凯, 李永鑫. 积极心理健康量表中文版测评城市成年人的效度和信度. 中国心理卫生杂志, 2023, 37(6): 532–537

[14] Lamers S M, Westerhof G J, Bohlmeijer E T, et al. Evaluating the psychometric properties of the mental health continuum-short form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 2011, 67(1): 99–110

[15] World Health Organization. The world health report 2004: changing history. Geneva: World Health Organi-zation, 2004

[16] Sawyer M G, Arney F M, Baghurst P A, et al. The men-tal health of young people in Australia: child and ado-lescent component of the national survey of mental health and well-being. Canberra: Common Wealth Department of Health and Aged Care, Mental Health Branch, 2000

[17] Tucci J, Mitchell J, Goddard C. Children’s fears, hopes and heroes: modern childhood in Australia. Richmond, Victoria: Australian Childhood Foundation, 2007

[18] 邹泓, 李晓巍, 张文娟. 青少年家庭人际关系的特点及其对社会适应的作用机制. 心理科学, 2010, 33 (5): 1136–1141

[19] 吴明隆. 问卷统计分析实务. 重庆: 重庆大学出版社, 2010

[20] 孟万金, 官群. 中国大学生积极心理品质量表编制报告. 中国特殊教育, 2009, 110(8): 71–77

[21] 吴明隆. 结构方程模型: AMOS的操作与应用. 重庆: 重庆大学出版社, 2009

[22] 周嵚, 石国兴. 积极心理学介绍. 中国心理卫生杂志, 2006, 20(2): 129–132

[23] Moore S A, Dowdy E, Nylund-Gibson K, et al. A latent transition analysis of the longitudinal stability of dual-factor mental health in adolescence. Journal of School Psychology, 2019, 73: 56–73

[24] Keyes C L M. Mental health in adolescence: is Ame-rica’s youth flourishing? American Journal of Ortho-psychiatry, 2006, 76(3): 395–402

[25] DiStefano C, Motl R W. Further investigating me- thod effects associated with negatively worded items on self-report surveys. Structural Equation Modeling, 2006, 13(3): 440–464

[26] Lennarz H K, Hollenstein T, Lichtwarck-Aschoff A, et al. Emotion regulation in action: use, selection, and success of emotion regulation in adolescents’ daily lives. International Journal of Behavioral Develop-ment, 2019, 43(1): 1–11

[27] 段文杰, 卜禾. 积极心理干预是“新瓶装旧酒”吗? 心理科学进展, 2018, 26(10): 1831–1843

[28] Bernard M E, Walton K. The effect of You Can Do It! education in six schools on student perceptions of well-being, teaching-learning and relationships. The Journal of Student Wellbeing, 2011, 5(1): 22–37

[29] Tejada-Gallardo C, Blasco-Belled A, Torrelles-Nadal C, et al. Effects of school-based multicomponent positive psychology interventions on well-being and distress in adolescents: a systematic review and meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 2020, 49(10): 1943–1960

Positive Mental Health (PMH) Scale for Middle School Students: Structure and Measure

HAN Yang1,2, YANG Yin1,2,†, SHENTU Menglu1, JING Yizhuo3, LI Haiqi1

1. Department of Psychology, Beijing Sport University, Beijing 100084; 2. Key Laboratory of Exercise and Physical Fitnesss (Beijing Sport University), Ministry of Education, Beijing 100084; 3. Hanzhong Experimental School of Beijing Normal University, Hanzhong 723000; †Corresponding author, Email: yangyin@bsu.edu.cn

Abstract From the perspectives of positively adaptive and developmental goals, this study aims to establish the structure of positive mental health for middle school students and develop the Positive Mental Health Scale for middle school students. Firstly, an initial entry pool was established by combining literature search and expert interviews. Then, a total of 1488 students from junior and senior high schools in a middle school in Sichuan Province were selected to complete the scale, and the collected data was submitted into the psychometric property analyses of the scale. The results showed that the formal scale contained 24 items belonging to 4 dimensions — interpersonal harmony, scholastic competence, self-control and self-fulfillment, and the scale showed a series of good psycho-metric indexes. It is concluded that the Positive Mental Health Scale for middle school students is qualified to be used as an effective tool to assess the mental health of Chinese middle school students, which will contribute to promoting the mental health of middle school students. This scale has theoretical and practical implications for future research in related fields.

Key words middle school students; mental health; scale development; reliability and validity test