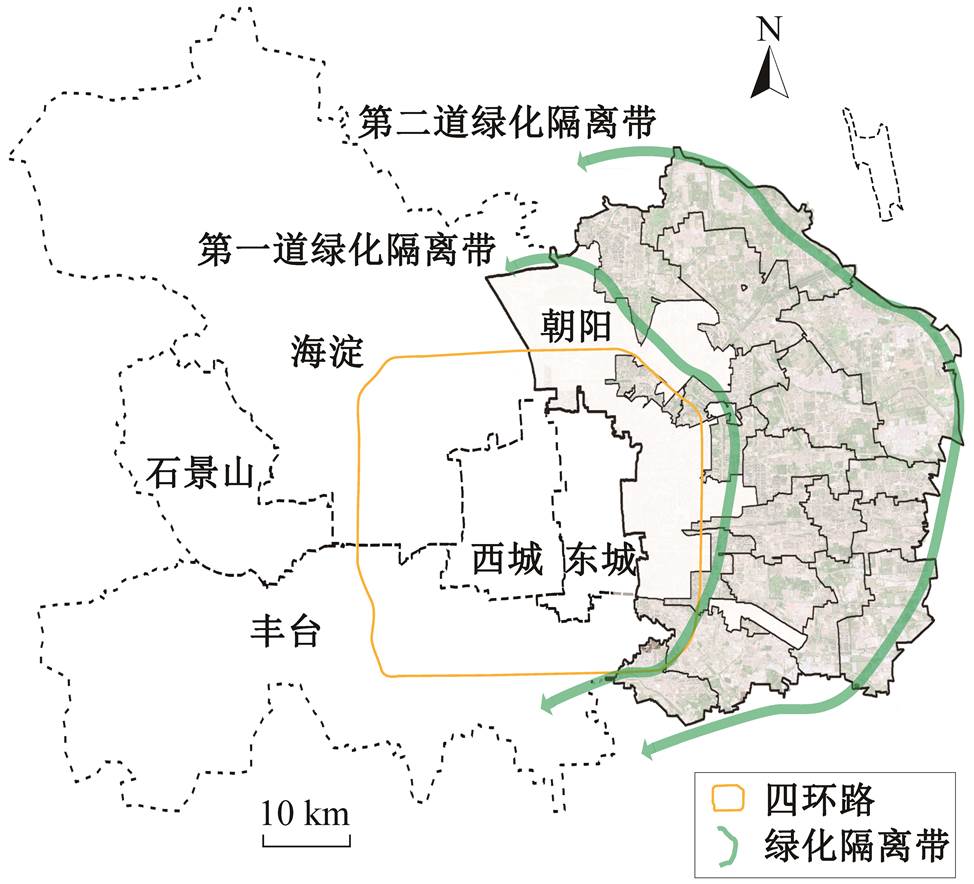

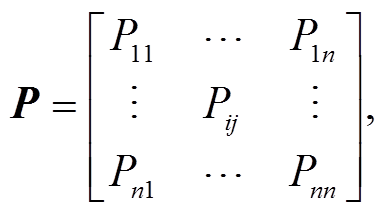

图1 北京市城六区及研究区示意图

Fig. 1 Map of Beijing downtown and study area

北京大学学报(自然科学版) 第59卷 第3期 2023年5月

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, Vol. 59, No. 3 (May 2023)

doi: 10.13209/j.0479-8023.2023.008

国家重点研发计划(2019YFD1100802)资助

收稿日期: 2022-04-10;

修回日期: 2022-05-12

摘要 以北京朝阳区为例, 识别城市边缘区的“三生”空间, 并借助转换矩阵和空间分析工具刻画“三生”空间格局演变。在此基础上, 优选空间计量模型, 分析“三生”空间转换的驱动因素, 得到如下结果。1)2005—2020 年, 按照距离市中心由近及远的空间顺序, 生产空间规模缩减并集聚, 生态空间在城市外围形成绿色环带, 生态–农业生产空间和生活–农业生产空间快速缩减, 生活–非农生产空间按照点–线–面顺序快速扩 张。2)2005—2020 年, 生产空间转为生活–非农生产空间是首要转换方向, 生活–非农生产空间持续获得大量转入, 已成为区域内占比最大的“三生”空间类型。3)2005—2010 年, 在人口、经济与产业因素的驱动下, 生产空间转为生活–非农生产空间, 同时生态–农业生产空间转为生产空间; 2010—2015 年, 人口与经济因素进一步驱动生产空间转为生活–非农生产空间; 2015—2020 年, 在政策和产业因素的驱动下, 生产空间转为生活–非农生产空间或生态空间。研究结果证实城市边缘区“三生”空间格局演变存在距离和政策驱动效应。

关键词 “三生”空间; 城市边缘区; 驱动因素; 空间计量模型; 北京

治理体系和治理能力的现代化建设是国家全面深化改革的总目标, 城市空间治理是国家治理的重要组成部分。在承接城市附属产业和吸纳流动人口的过程中, 城市边缘区发挥着拓展城市发展空间和促进城乡要素流动的积极作用。但是, 由于空间和制度的特殊性, 受中心城区经济发展和空间扩张的影响, 城市边缘区容易出现土地利用变动无序、增长边界管控困难以及区域发展路径模糊等问题, 对提高空间治理能力具有较强的需求[1–3]。遵照“生产空间集约高效、生活空间宜居适度和生态空间山清水秀”的原则, “三生”空间旨在通过识别现状空间格局, 为国土空间资源优化配置以及提升空间治理能力提供科学依据[4], 可以成为解决城市边缘区空间治理问题的重要工具。

“三生”功能是识别与划分“三生”空间的基础, 基于土地利用视角的“三生”功能分析应用广泛, 强调对特定地类的使用, 并获取生产、转化和维持能力[5–6]。在剖析三生功能的基础上, 现有三生空间研究的重点包括空间识别与格局演变分析、空间分类与宜居性/协调性/功能性评价以及空间优化调控与规划应用等[7–9], 研究尺度涵盖不同级别的行政单元或自然地理分区[10–12], 但较少关注结构和功能变动频繁的城市边缘区。由于部分地类兼具多种三生功能[13], 为构建功能协调的空间格局, 在传统的生产、生活和生态空间之外, 引入“复合/混合功能空间”的概念, 并衍生出生产–生态空间、半(弱)生产空间和生态保障空间等空间类型[13–15], 形成多种适应用地分类的三生空间划分标准。

三生空间是人地关系地域系统演化的结果[8], 驱动因素分析能有效地解释人类活动与三生空间格局演变的关系[16]。基于土地利用类型识别的三生空间, 其格局演变本质上是土地利用变化[15], 因此分析土地利用变化驱动力, 是探究三生空间演变驱动因素的基础[17]。土地利用变化的驱动因素主要来源于自然和人文两方面[18]。诸如气候, 坡度和土壤类型等自然因素对大尺度的土地利用变化有显著影响[19], 尤其是对流域、山地或海岸带等自然地理区域的影响更显著[20–21]。在较小的时空尺度下, 相对稳定的自然因素产生约束效应, 变化更频繁的人文因素是主要驱动力[22–23]。驱动因素的分析方法有 Logistic 回归、主成分分析和元胞自动机等[24–25], 但基于经典统计的回归分析对三生空间的空间相关性考虑不足, 容易导致参数低估。空间计量模型能较有效地解决这一问题[25]。

城市边缘区土地利用变化迅速, 功能混合程度高[26], 在复合功能空间愈加受到认可的背景下, 分析城市边缘区的三生空间格局演变, 是对相关研究的有益补充。北京城是典型的“圈层式”布局, 在中心城区的辐射影响下, 城市边缘区结构相对清晰[2], 分析其空间格局演变有利于优化城市空间结构。因此, 本文以北京市为例, 基于土地利用视角, 利用地类合并法识别三生空间, 借助转换矩阵和空间分析工具刻画三生空间格局演变, 并使用空间计量模型, 进一步分析格局演变的驱动因素。

本文的研究区为北京市朝阳区所辖 19 个乡, 位于北京市中心城区以东, 两道绿化隔离带之间, 环绕半个中心城区(图 1), 是典型的城市边缘区[2]。在城市经济发展与建成区扩张的影响下, 研究区的产业结构、人口构成和土地利用等属性会发生较大的变化, 三生空间格局也会因此产生明显改变。本文研究数据包括土地利用和经济社会数据。土地利用数据以第二次全国土地调查及朝阳区历年土地变动情况调查数据为基础, 辅以 Google Earth 遥感影像, 通过目视解译进行校准, 时间跨度是 2005—2020年, 包含 16 个二级地类。经济社会数据来源包括《朝阳区统计年鉴(2005—2020)》和《朝阳农村地区经济数据(2005—2021)》等。

长时序的三生空间格局演变可以分阶段进行探究。2010 年, 针对城市边缘区的城市化建设, 北京市推出重点村整治计划。研究区随即在“十二五”规划期间通过土地储备和城乡结合部改造项目加速推进城市化建设。2015 年起, 疏解非首都功能(简称疏解)成为北京城市规划建设的重要战略转变, 推动了一系列城市边缘区建设项目。因此, 可以选择2005, 2010, 2015 和 2020 年 4 个截面数据, 分阶段探究区域三生空间格局演变及其驱动因素。

图1 北京市城六区及研究区示意图

Fig. 1 Map of Beijing downtown and study area

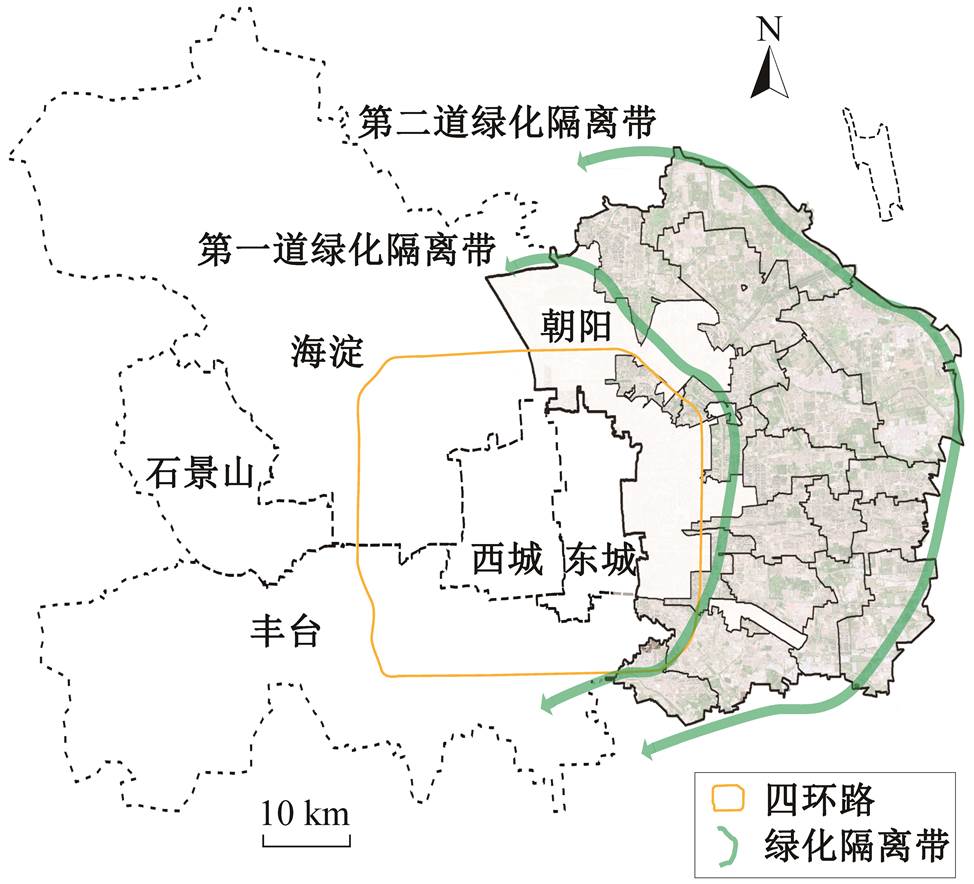

1.2.1地类合并法

结合城市边缘区兼具农业生产和非农生产的特征, 首先将传统的三生功能分为生活、生态、农业生产和非农生产 4 种功能[11]。由于一种地类通常兼具多种“三生”功能, 尤其是在城市边缘区, 土地利用功能混合更加明显。因此, 本文从三生功能的内涵出发, 借鉴“复合功能空间”的概念, 并参考刘继来等[27]关于中国“三生空间”的分类标准, 将三生空间分为生产空间、生态空间、生态–农业生产空间、生活–农业生产空间和生活–非农生产空间 5 类(表1), 用于空间格局演变与驱动因素分析。

例如, 耕地和园地等农用地的基本功能是农业生产, 同时具有一定的生态服务价值, 因而被归类为生态–农业生产空间; 商业用地的基本功能是非农生产, 同时兼具一定的生活功能, 因而被归类为生活–非农生产空间。城镇住宅用地和农村宅基地主要承载生活功能, 同时兼具一定的生产功能, 因而将这两种地类分别归类为生活–非农生产空间和生活–农业生产空间。在城市边缘区, 交通用地同时承担非农生产功能和农业生产功能, 是典型的生产空间。空闲地具有重要的生态功能[27], 将其划为生态空间。其他地类的空间划分遵循相似的规则。

表1 不同地类的三生功能与三生空间类别

Table 1 Production-Living-Ecological Space classification of different land use types

地类名称生活功能生态功能农业生产功能非农生产功能空间名称 耕地√√生态–农业生产空间 园地√√生态–农业生产空间 林地√生态空间 草地√生态空间 商服用地√√生活–非农生产空间 工矿仓储用地√生产空间 城镇住宅用地√√生活–非农生产空间 农村宅基地√√生活–农业生产空间 公共管理与公服用地√√生活–非农生产空间 特殊用地√√生活–非农生产空间 交通用地√√生产空间 河流水面√生态空间 水库水面√√生态–农业生产空间 坑塘水面√√生态–农业生产空间 滩涂√生态空间 空闲地√生态空间

1.2.2空间转换矩阵

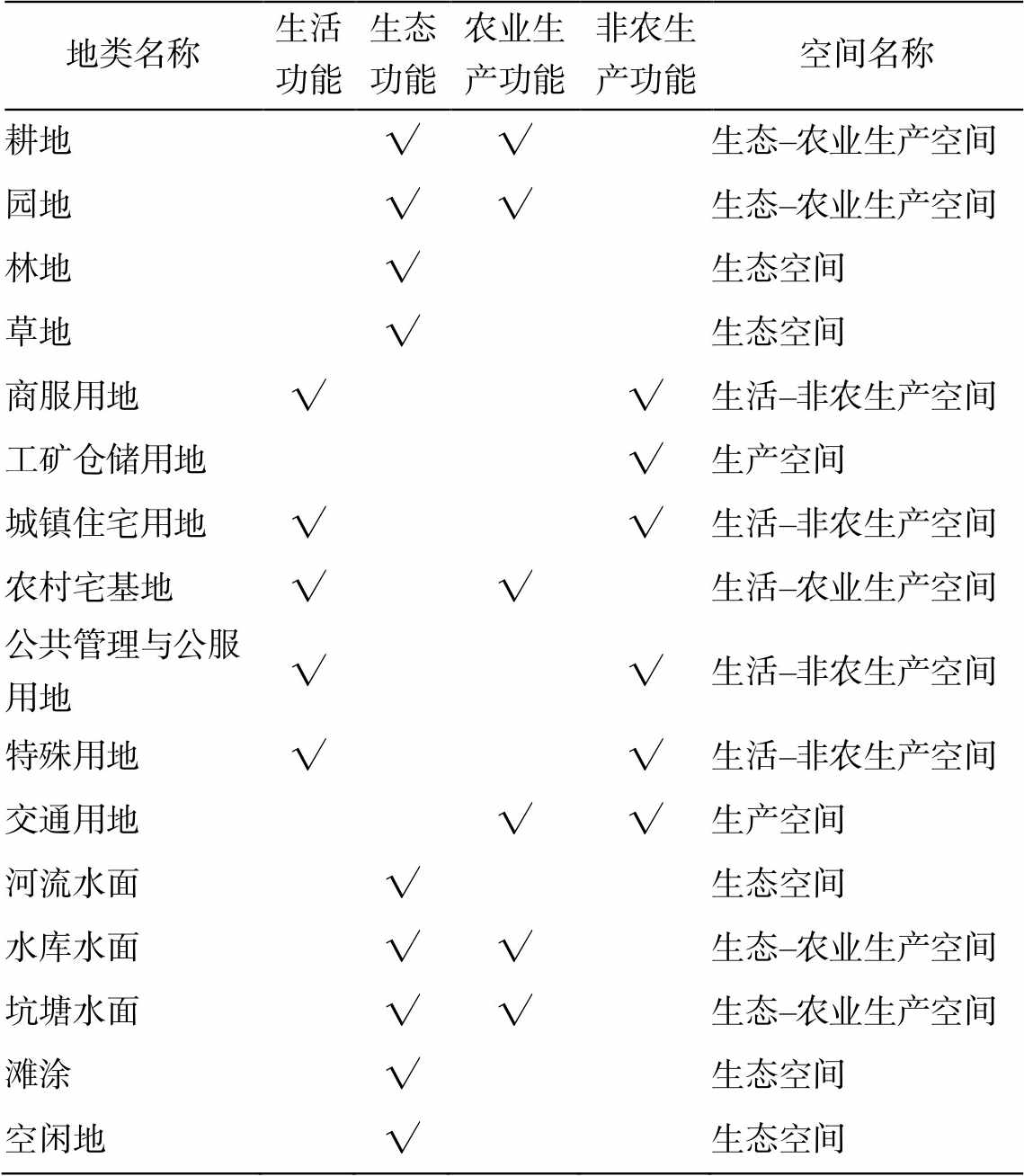

借鉴土地利用转移矩阵, 分析三生空间格局演变。转移矩阵的本质是利用马尔柯夫链的转移概率和稳定状态方程来分析地类变化的动态特征及发展趋势, 三生空间的划分依据是土地利用类型, 计算三生空间转换矩阵的原理类似, 公式为

(1)

(1)

其中, i=1, 2, …, n; j=1, 2, …, n; n 为三生空间类型数; Pij为某一时期内空间类型 i 转换为 j 的面积占总面积的百分比; Pii 为空间类型 i 保持不变的面积占总面积的百分比。进一步计算可获得 Pi+, 即基期空间类型 i 占总面积的百分比, P+j 代表末期空间类型 j 占总面积的百分比, Pi+ − Pii 表示该时段空间类型 i 转出面积的百分比, P+j − Pjj 为该时段转入空间类型j面积的百分比。

1.2.3空间计量模型

空间计量模型主要分为空间滞后模型(Spatial Lag Model, SLM)以及空间误差模型(Spatial Error Model, SEM)。空间滞后模型用于分析相邻区域因变量对本区域因变量的影响, 即空间溢出效应, 数学表达式为

Y=ρWY+Xβ+ε,(2)

式中, Y 是因变量, X 是自变量矩阵, β 反映自变量 X对因变量 Y 的影响; WY 是空间滞后因变量矩阵, ρ是空间回归系数, 反映样本观测值中的空间依赖作用; ε 是随机误差项向量, 服从正态分布。W 是基于地理邻近的空间权重矩阵。

空间误差模型用于分析相邻区域因变量的误差冲击, 即相邻区域不可观测因素的空间相关性对本区域因变量的影响, 数学表达式为

Y=Xβ+ε, ε= λWε+μ ,(3)

式中,λ 是空间误差系数, 衡量样本观察值的空间依赖作用; μ 是随机误差项向量, 服从正态分布。

对最小二乘线性回归模型(Ordinary Least Square, OLS)的估计结果进行 Lagrange Multiplier (LM)检验, 根据检验结果, 选用 SLM 模型和 SEM 模型进行计量分析。此外, Moran 指数既可以单独进行空间关联分析, 也可以用于基于空间数据建模的辅助分析[28]。

本文研究区的自然条件相对均质, 且城市化建设程度较高, 自然因素的影响有限。此外, 城市边缘区承载着人类丰富多样的生产、生活活动, 人文因素显然会在三生空间格局演变过程中产生更重要的影响[29]。现有研究表明, 人口、经济实力和产业结构等因素对于土地利用变化具有重要影响[10,30]。在以农业生产为主的区域中, 人口增长会驱动耕地扩张[31–32], 而在高度城市化地区, 人口增长或城市化水平的提高对耕地增长具有负向驱动力[33–34]。经济增长对建设用地的扩张具有显著的正向驱动力, 对水域和林地等生态空间变化的影响则较为复杂[19]。第二产业比例上升, 通常会驱动建设用地扩张, 对于耕地、草地和林地的增长具有负向驱动力[35–36]。在可持续发展能力方面, 固定资产投资、地方财政收入或人均收入的提高, 对建设用地的扩张具有显著的正向驱动力[37–38]。还有研究发现, 与土地管理相关的政策因素也会显著地影响土地利用变化[39–40]。

对研究区而言, 在“疏解”的背景下, 有 6 个乡(107 个村)被列入第一批绿隔城市化建设试点(简称一绿试点乡), 重点实施疏解腾退, 拆迁安置和绿化建设等工作, 这项政策可能对区域三生空间格局演变产生影响。此外, 作为城市空间结构的一部分, 城市边缘区与城市发展关系密切, 其三生空间格局演变可能跟与城市中心的距离有关。

因此, 结合研究区实际情况和数据可获得性等因素, 本文从人口要素、经济实力、产业结构和政策等维度, 选择流动人口、户籍人口城镇化率和GDP 等 12 个自变量(表 2)。为避免自变量回归系数的量级差距过大, 对 GDP、集体经济收入、地区财政收入、人均固定资产投资和农民人均劳动所得等变量进行取对数处理。二产产值占比是工业和建筑业产值之和占 GDP 的比重, “距离市中心”取几何中心到市中心(天安门广场)的直线距离。因变量是主/次要转换空间, 即该时期转换面积最大的前两种空间转换方式。

表2 计量模型变量选择

Table 2 Variable selection of model

类型变量名称变量描述说明 因变量space-v1生产空间→生活–非农生产空间2005—2010年主要转换空间 space-v2生态–农业生产空间→生产空间2005—2010年次要转换空间 space-v3生产空间→生活–非农生产空间2010—2015年主要转换空间 space-v4生态–农业生产空间→生态空间2010—2015年次要转换空间 space-v5生产空间→生活–非农生产空间2015—2020年主要转换空间 space-v6生产空间→生态空间2015—2020年次要转换空间 自变量float-pop流动人口(千人)人口要素 urban-rat户籍人口城镇化率(%) pop-density人口密度(人/km2) GDPGDP(万元)经济实力 income-CE集体经济收入(万元) share-SI二产产值占比(%)产业结构及效率 energy-IC工业能耗(吨标准煤/万元) income-LF地区财政收入(万元)可持续发展能力 per-FI人均固定资产投资(元) per-PI农民人均劳动所得(元) distance距离市中心(km)距离效应 greenbelt是否一绿试点乡(0/1)政策影响

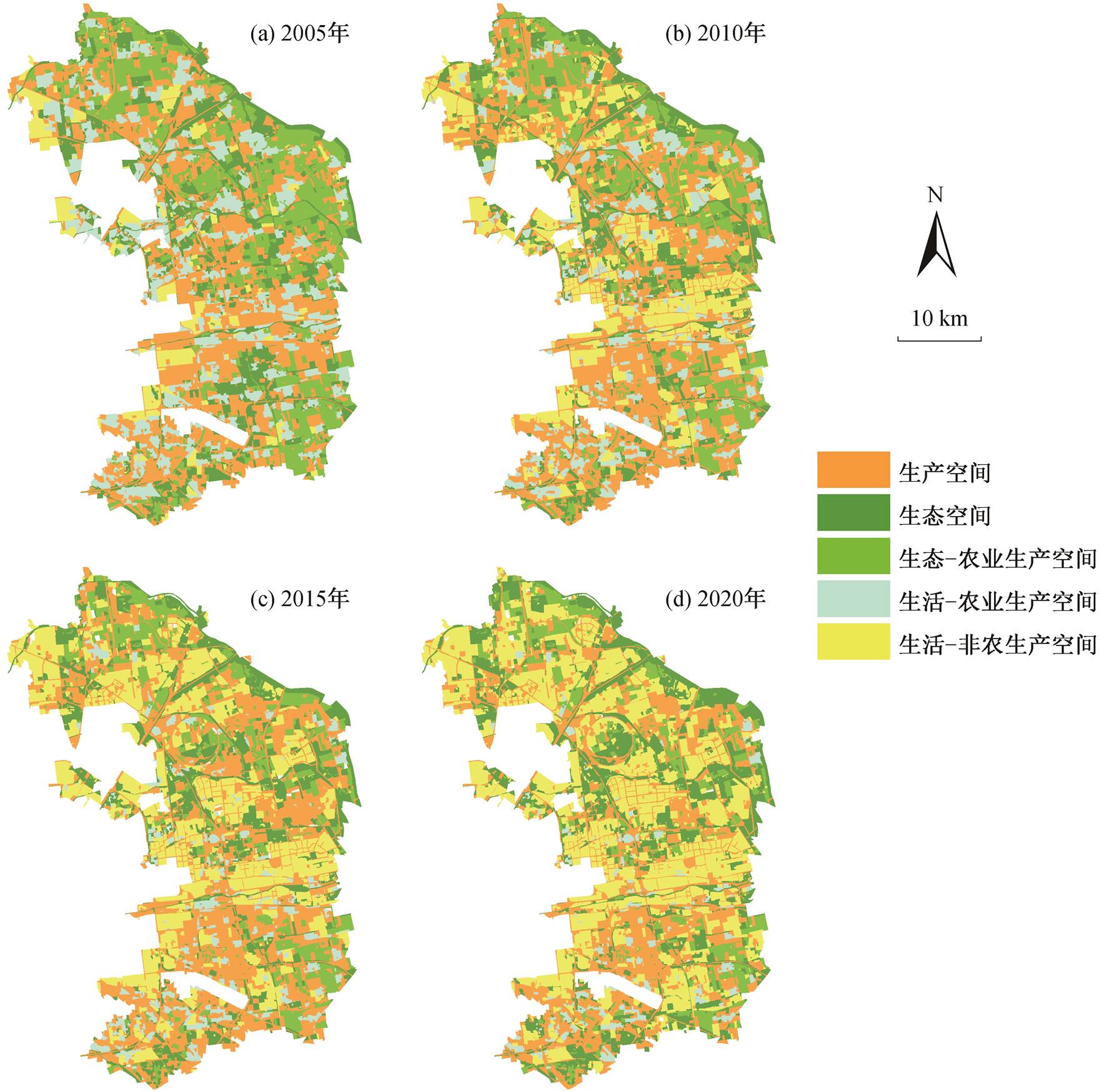

利用地类合并法识别出研究区的三生空间。如图 2 所示, 2005—2020 年, 三生空间格局演变具有以下特征。

1)生产空间呈现位置外移和空间聚集的趋势, 整体规模缩减 21.32%。2005 年, 生产空间在研究区有较为密集的分布。此后, 随着生活–非农生产空间的扩张, 生产空间向城市边缘外移, 规模也不断减少。到 2020 年, 生产空间集中在中南部和东部。

2)生态空间规模先减后增, 并在研究区东部形成生态空间环带, 整体规模增加 38.78%。生态空间的变化主要有两个阶段, 2005—2010 年, 生态空间呈现缩减态势, 尤其是中南部大面积减少。此后, 零星分布的生态空间逐渐连点成线, 规模略有增加, 到 2020 年, 生态空间主要分布在区域中北部和东部边缘, 形成绿色生态景观带。

3)按照距离市中心由近及远的空间顺序, 生态–农业生产空间快速缩减 55.37%。2005 年, 生态–农业生产空间主要分布在北部、东北部和东南部。随着生活–非农生产空间的扩张和生产空间的外移, 生态–农业生产空间按照由内向外, 自西向东的空间顺序不断缩减, 尤其是在 2005—2015 年期间, 空间缩减明显。到 2020 年, 只有北部、东部和东南部的部分区域还有小规模分布。

4)生活–农业生产空间从斑块状分布缩减到几乎消失, 整体规模缩减 79.04%。2005 年, 研究区的生活–农业生产空间在区域内呈现斑块状散布, 整体规模也相对较大, 超过生态空间。随着城市化进程的推进以及生活–非农生产空间的扩张, 承载农村生活功能的生活–农业生产空间不断缩减。到2020 年, 只有南部地区还有少量斑块分布, 说明此区域还有部分尚未完成城市化改造的农村居民点。

5)按照点–线–面以及距离市中心由近及远的空间顺序, 生活–非农生产空间快速扩张, 整体规模增加 405.56%。2005 年, 研究区的生活–非农生产空间集中在临近市中心的中部和北部, 呈点状分布。2005—2010 年, 生活–非农生产空间向东和东北两个方向延伸和扩张, 这两个方向分别通向城市副中心和首都国际机场。此后, 生活–非农生产空间由内向外逐渐拓展, 到 2020 年, 已经成为研究区规模最大的三生空间类型。

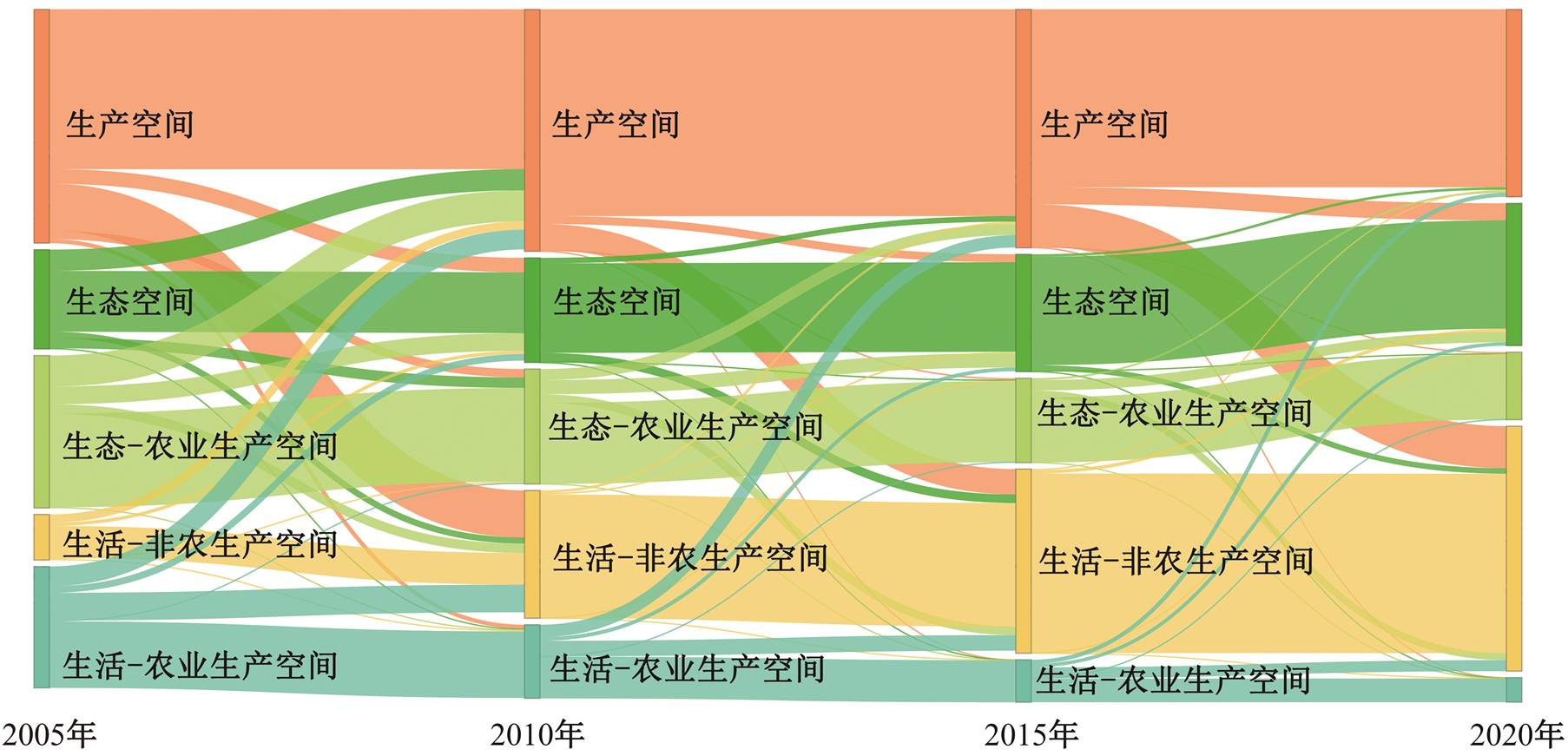

构建三生空间类型转移矩阵, 用于三生空间格局演变分析。桑基图(Sankey diagram)是一种特定类型的流程图, 数据流分支宽度与数据大小成正比, 数据流方向可以展示数据类型的变动。桑基图可以更直观地展示三生空间的转换情况(图3)。

2005—2010 年, 三生空间的转换规模最大, 多数空间都有较大规模的流出或流入。生产空间主要转变为生活–非农生产空间, 同时获得生态空间、生态–农业生产空间和生活–农业生产空间的流入补充, 此阶段生产空间的规模变化不大。生态–农业生产空间主要转变为生产空间和生态空间, 生活–农业生产空间主要转变为生产空间和生活–非农生产空间, 二者规模都明显减小。生活–非农生产空间获得生产空间和生活–农业生产空间的大量流入, 规模明显增加。

2010—2015 年, 三生空间的转换规模最小。生产空间主要转变为生活–非农生产空间, 同时也获得生活–农业生产空间和生态–农业生产空间的流入补充, 总量变化不大。生态空间获得生态–农业生产空间和生产空间的流入补充, 规模略有扩大。生态–农业生产空间主要转变为生态空间和生产空间, 规模明显减少。生活–非农生产空间获得生产空间和生活–农业生产空间的流入, 规模持续扩大, 生活–农业生产空间规模则进一步缩减。

2015—2020 年, 三生空间的转换规模略有上升。生产空间主要转变为生活–非农生产空间和生态空间, 总体规模明显缩减。生态空间获得生产空间和生态–农业生产空间的流入补充, 总量略有上升。生活–非农生产空间持续获得生产空间的较大规模流入, 加上生活–农业生产等空间的流入, 空间规模明显扩大, 成为区域内面积占比最大的三生空间类型。

生产空间和生活–非农生产空间规模可以在一定程度上分别反映区域工业化和城市化的发展情况。一方面, 2005—2020 年, 生活–非农生产空间持续获得其他类型空间的大量流入, 总体规模不断扩大, 同时, 生态–农业生产空间和生活–农业生产空间的规模不断缩减, 这是区域城市化快速发展的重要体现。另一方面, 2005—2015 年, 生产空间在大量流出的同时, 也持续获得生态空间、生态–农业生产空间和生活–农业生产空间的流入补充, 整体规模变化不大, 说明研究区的工业化发展可能还处于结构性的调整中。2015 年以后, 生产空间规模缩减明显, 区域工业化已经出现用地减量发展的趋势。

图2 2005—2020年三生空间格局与演变

Fig. 2 Spatial pattern and evolution of Production-Living-Ecological Space from 2005 to 2020

图3 2005—2020年三生空间转换桑基图

Fig. 3 Sankey map of Production-Living-Ecological Space conversion from 2005 to 2020

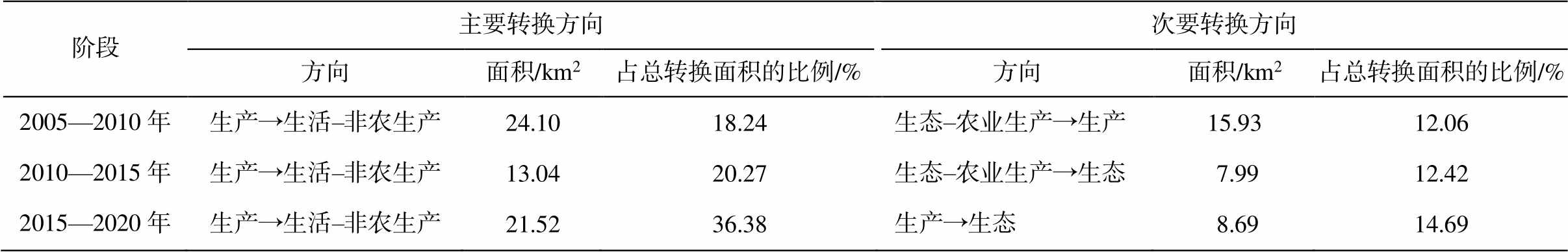

表3 三生空间主次要转换方向

Table 3 Main and minor conversion directions of Production-Living-Ecological Space

阶段主要转换方向次要转换方向 方向面积/km2占总转换面积的比例/%方向面积/km2占总转换面积的比例/% 2005—2010年生产→生活–非农生产24.1018.24生态–农业生产→生产15.9312.06 2010—2015年生产→生活–非农生产13.0420.27生态–农业生产→生态 7.9912.42 2015—2020年生产→生活–非农生产21.5236.38生产→生态 8.6914.69

进一步探究三生空间的转换细节(表 3), 2005—2010 年、2010—2015 年和 2015—2020 年 3 个时期, 三生空间的主要转换方向都是从生产空间转变为生活–非农生产空间, 且转换面积占总转换面积的比例从 18.24%逐渐上升至 36.38%。综合分析研究区三生空间格局的演变情况可以发现, 北京城市边缘区的城市化建设不同于传统的“农用地/宅基地→城镇建设用地”路径, 而是“农用地/宅基地→工矿仓储用地→城镇建设用地”的三阶段路径, 具有典型的工业化带动城市化发展特征。此外, 2010—2015 年, 次要转换方向是生态–农业生产空间转变为生态空间, 占比为 12.42%, 2015—2020 年, 次要转换方向是生产空间转变为生态空间, 占比为 14.69%。生态空间规模逐渐扩大, 说明研究区对生态环境建设的重视在逐步提高。

为确定计量模型的具体形式, 首先借助 SPSS进行自变量的选择。基于逐步回归法, 步进概率Entry 和 Removal 分别设为 0.05 和 0.10。当回归系数比分检验的 P 值小于 0.05 时, 将此变量纳入模型; 当 P 值大于 0.10 时, 将此变量排除。根据 SPSS 的分析结果, 模型的自变量数量分别为 9, 7, 7, 8, 6, 7。在 VIF 检验中, 所有变量的 VIF 值均小于 5, 平均 VIF 值为 2.857, 据此排除多重共线性问题。

确定自变量后, 构建 OLS 模型并进行 LM 检验(表 4)。可以看出, 除 space-v5 以外, 其他因变量的Moran’s I (error)都是显著的正值, 说明在 OLS 回归模型中, 随机误差项存在不同程度的空间正相关, 有必要使用空间计量模型进行驱动因素分析。当因变量为 space-v1 和 space-v2 时, LM error 比 LM lag更显著, 且 Robust LM error 比 Robust LM lag 更显著, 说明 SEM 优于 SLM。对于因变量 space-v3, space-v4 和 space-v6, LM lag 比 LM error 更显著, 且Robust LM lag 比 Robust LM error 更显著, 说明SLM 优于 SEM。对于 space-v5, LM lag 和 LM error都不显著, 故选择 OLS 模型。

除拟合系数 R2 检验外, 还有自然对数似然函数值(log likelihood, Log-L)和赤池信息准则(Akaike information criterion, AIC)等指标, 可以用于 OLS 模型与空间计量模型的拟合效果检测。判断标准为Log-L 越大, AIC 越小, 模型拟合效果越好[38,41]。在计量分析中, 可以比较不同模型的上述指标, 辅助判断模型的可靠性。

表4 Lagrange Multiplier检验结果

Table 4 Test results of Lagrange Multiplier

因变量Moran’s I (error)LM spatial lagLM spatial errorRobust LM spatial lagRobust LM spatial error 值P值P值P值P值P space-v11.2260.0040.2240.6365.2090.0744.8850.0274.9840.019 space-v22.5830.0100.0160.9012.5830.0100.1410.0960.2550.059 space-v33.3990.00116.7820.0015.2080.02217.0890.0015.5150.019 space-v40.8040.0223.9180.0360.0210.8862.6500.1041.7520.186 space-v50.4620.4960.4350.5090.3260.5680.1130.7360.0040.952 space-v61.0260.0252.1430.0520.0110.9170.5550.4560.5660.753

3.2.1 2005—2010年:人口、经济与产业驱动

基于空间计量分析结果(表 5), 2005—2010 年, 主要转换空间“生产→生活–非农生产”的正向驱动因素有流动人口、户籍人口城市化率、人口密度、GDP、集体经济收入、二产产值占比和人均固定资产投资。与市中心的距离对空间转换具有显著的负向驱动力。生产空间转变为生活–非农生产空间是城市化建设的重要标志, 呈现由城市中心向外扩散的空间顺序, 符合北京市“中心–外围”蔓延式城市建设的现实情况。次要转换空间“生态–农业生产→生产”的驱动因素有流动人口、GDP、集体经济收入、二产产值占比和距离市中心。生态–农业生产空间转变为生产空间是工业化发展的标志, 距离市中心越远, 空间转换受到的驱动力越大, 距离效应对于主次要转换空间的驱动作用正好相反。

流动人口、GDP、集体经济收入和二产产值占比对次要转换空间具有显著正向驱动效应, 与既往研究中, 农地非农化利用或建设用地扩张的驱动作用类似[37]。本研究进一步证实, 上述因素同时驱动着生产空间转为生活–非农生产空间。这是北京城市边缘区发展的重要特征, 在市中心的辐射作用下, 大量流动人口和外迁的城市工业聚集于城市边缘区, 驱动地区生产空间扩张, 随着经济实力提升和人口增长, 又进一步驱动城市边缘区的生活–非农生产空间扩大。2005—2010 年, 地区 GDP 年均增速达到 13.56%, 第二产业产值在地区经济总量中占比达到 55.07%, 第二产业就业比达到 70.07%, 户籍人口城市化率和流动人口年均增速分别达到 2.78%和 6.39%, 相应地, 生活–非农生产空间规模快速扩大, 生态–农业生产空间明显缩减。

3.2.2 2010—2015年: 人口与经济驱动

2010—2015 年, 主要转换空间“生产→生活–非农生产”的驱动因素有流动人口、人口密度、GDP、集体经济收入和二产产值占比。与前一阶段类似, 主要转换空间受到流动人口增长、经济实力提升和第二产业发展的驱动。距离效应对空间转换的驱动作用已不显著, 与本阶段主要转换空间整体规模较小, 分布较为均衡有关。次要转换空间“生态–农业生产→生态”的驱动因素有 GDP、集体经济收入、地区财政收入、农民人均劳动所得和距离市中心。次要转换空间的本质是耕地和园地等农业生产用地转变为草地和林地等生态用地, 是地区生态建设的重要体现, 有利于保护和改善生态环境。

表5 三生空间格局演变驱动因素分析结果

Table 5 Driving factors of Production-Living-Ecological Space pattern evolution

变量2005—2010年2010—2015年2015—2020年 space-v1space-v2space-v3space-v4space-v5space-v6 常数项−188.117***88.218−97.047***92.436−192.852−68.938*** float-pop6.283**5.873***1.683***0.285*−3.283*** urban-rat6.086**2.681−1.338 pop-density3.792***1.849** GDP9.374***3.153***4.662**3.259** income-CE7.754**6.269**2.387***1.715***−3.421*** share-SI1.968***1.050***0.148**−1.935***−3.623** energy-IC−0.937*−1.141**−0.827*** income-LF−4.7912.256***1.820***−0.942 per-FI1.003**−7.6290.963** per-PI10.720*1.427**9.740 distance−3.366***2.618**2.539*1.476***1.040** greenbelt4.952***1.847** 空间系数λ1.629***−0.772*** ρ0.732***0.351***0.228*** R20.9260.7950.8690.8210.7930.804 Log-L−62.857−70.832−67.772−36.702−72.679−30.706 AIC127.967124.436119.63897.622127.82879.134

注: *, **和***分别代表10%, 5%和1%的统计显著性水平。

与前一阶段不同, 2010—2015 年期间, 流动人口、GDP 和集体经济收入等因素对生产空间转为生活–非农生产空间的驱动力有不同程度的下降。在此阶段, 研究区户籍人口城市化率从 75.24%提升至 85.02%, 流动人口和 GDP 年均增速, 分别从 2005 —2010 年的 6.39%和 13.56%下降至 2.88%和 8.40%, 伴随驱动力的减弱, 生产空间转为生活–非农生产空间的规模也从 24.10km2 下降至 13.04km2, 与既往研究中发现的规律类似, 随着城市化水平的提高, 人口和经济因素对建设用地扩张的驱动力会先增后减[42–43]。生态–农业生产空间转为生态空间与地区经济实力有关, 尤其是对包含农村的城市边缘区而言, 集体经济收入和农民人均劳动所得越高, 越有利于推动农业生产用地转变为生态用地, 促进生态空间规模的扩张。此外, 这一空间转换还受到距离效应的正向驱动作用。从竞租理论的角度解释, 北京城市边缘区生态空间的扩建通常是政府征用农地来建设绿化隔离带, 在一定范围内, 距离市中心越远, 土地成本越低, 越有利于建设生态空间。

3.2.3 2015—2020年:政策与产业驱动

2015—2020 年, 主要转换空间“生产→生活–非农生产”的正向驱动因素有地区财政收入以及人均固定资产投资和“一绿试点乡”政策。与前两个阶段不同, 流动人口和经济实力等因素的驱动作用不再显著, 被列入“一绿试点乡”, 则会显著地驱动生产空间转为生活–非农生产空间。同时, 二产产值占比和工业能耗表现出显著的负向驱动力, 这二者越高, 越不利于生产空间转变为生活–非农生产空间。次要转换空间“生产→生态”的负向驱动因素有流动人口, 集体经济收入, 二产产值占比和工业能耗。距离市中心越远, 被列为“一绿试点乡”, 对生产空间转为生态空间都具有显著的正向驱动。

生产空间直接转为生态空间, 是去工业化的重要标志, 通常需要强有力的外生政策推动。2014 年起, 北京市提出“疏解非首都功能”, 疏解人口和调整产业结构成为城市发展的主要任务[44]。在“疏解”背景下, “一绿试点乡”政策的重点是推动城市边缘区剩余农村实现完全城市化, 同时促进地区经济发展和扩大绿地规模。2015—2020 年, 研究区第二产业产值占比从 41.48%下降至 36.17%, 工业能耗平均下降 39.4%, 在负向驱动效应下, 反而促进生产空间转为生活–非农生产空间或生态空间。分析结果还证实, “一绿试点乡”政策显著地驱动生产空间转为生活–非农生产空间或生态空间。人均固定资产投资或地区财政收入越高, 可持续发展能力越强, 是支撑高度城市化地区进一步提高城市化水平的基础[37–38], 这也在本研究中得到证实。此外, 集体经济收入越低, 越有利于生产空间转为生态空间。这是因为在疏解过程中, 企业规模小, 经济效益低的农村集体产业首当其冲。

引入三生空间的概念和分析方法, 探究城市边缘区的空间格局演变规律及驱动因素, 有利于未来利用空间规划等手段优化土地资源配置, 增强城市边界管控, 明晰区域发展路径, 提高城市边缘区的空间治理水平。本文以北京市为例, 在识别与刻画三生空间格局演变的基础上, 优选空间计量模型, 分析转换空间的主要与次要驱动因素, 得到如下主要结论。

1)2005—2020 年, 生产空间呈现位置外移、空间聚集和规模缩小的趋势; 生态空间规模先减后增, 在城市外围逐渐形成生态绿色环带; 生态–农业生产空间按照距离市中心由近及远的空间顺序快速缩减; 生活–农业生产空间从斑块状分布缩减到几乎消失; 生活–非农生产空间按照点–线–面以及距离市中心由近及远的空间顺序快速扩张。

2)分阶段看, 2005—2010 年, 三生空间的转换规模最大; 不同时期, 生产空间转变为生活–非农生产空间一直是首要转换方向; 生活–非农生产空间持续获得大量流入, 逐渐增长成为区域内占比最大的三生空间类型; 2010 年以来, 生态空间规模逐渐扩大, 主要是获得生态–农业生产空间和生产空间的流入。

3)2005—2010 年, 在流动人口、GDP 和二产产值占比等人口、经济与产业因素的驱动下, 生产空间转为生活–非农生产空间, 同时生态–农业生产空间转为生产空间; 2010—2015 年, 流动人口和 GDP等人口与经济因素继续驱动生产空间转为生活–非农生产空间, 但驱动力明显下降; GDP 和集体经济收入等经济因素驱动生态–农业生产空间转为生态空间; 2015—2020 年, 在“一绿试点乡”政策的正向驱动和二产产值占比等产业因素的负向驱动下, 生产空间进一步转为生活–非农生产或生态空间。

土地利用与区域发展密切相关, 基于不同地类“三生”功能识别的三生空间, 可以在一定程度上反应区域发展特征。根据三生空间格局演变的分析结果, 我们发现北京城市边缘区的城市化路径呈现“生活–农业生产/生态–农业生产空间→生产空间→生活–非农生产空间”演变过程, 具有典型的工业化带动城市化发展特征。在驱动因素分析中, 经济、产业和人口等因素对生态–农业生产空间转为生产空间的驱动效应与农地非农化利用或建设用地扩张的驱动作用类似。本文进一步分析人口和经济因素对生产空间转为生活–非农生产空间的驱动作用, 发现上述驱动效应随着城市化水平的提高而减弱, 证实城市边缘区的三生空间转换存在距离和政策驱动效应。

本文亦存在一些不足: 对于三生功能界定和三生空间划分标准的科学性, 有待更充分的讨论; 对空间格局演变的规律性总结有待加强。本文只分析主要与次要转换空间的驱动因素, 其他空间转换的驱动机制有待进一步研究。

参考文献

[1] Wehrwein G S. The Rural Urban Fringe. Economic Gepgraphy, 1942(18): 217–228

[2] 徐勤政, 石晓冬, 胡波, 等. 利益冲突与政策困境—— 北京城乡结合部规划实施中的问题与政策建议. 国际城市规划, 2014, 29(4): 52–59

[3] 裴鹰, 杨俊, 李冰心, 等. 城市边缘区生态承载 力时空分异研究—— 以甘井子区为例. 生态学报, 2019, 39(5): 1715–1724

[4] 黄金川, 林浩曦, 漆潇潇. 面向国土空间优化的三生空间研究进展. 地理科学进展, 2017, 36(3): 378–391

[5] 黄安, 许月卿, 卢龙辉, 等. “生产–生活–生态”空间识别与优化研究进展. 地理科学进展, 2020, 39(3): 503–518

[6] Duan Yaming, Wang Hui, Huang An, et al. Identifica-tion and spatial-temporal evolution of rural “production- living-ecological” space from the perspective of villa-gers’ behavior — a case study of Ertai Town, Zhang-jiakou City. Land Use Policy, 2021, 106: 105457

[7] 王成, 唐宁. 重庆市乡村三生空间功能耦合协调的时空特征与格局演化. 地理研究, 2018, 37(6): 1100–1114

[8] 刘鹏飞, 孙斌栋. 中国城市生产、生活、生态空间质量水平格局与相关因素分析. 地理研究, 2020, 39(1): 13–24

[9] Tian Fenghao, Li Mingyu, Han Xulong, et al. A production-living-ecological space model for land-use optimisation: a case study of the core Tumen River region in China. Ecological Modelling, 2020, 437: 109310

[10] 时振钦, 邓伟, 张少尧. 近 25 年横断山区国土空间格局与时空变化研究. 地理研究, 2018, 37(3): 607–621

[11] 马晓冬, 李鑫, 胡睿, 等. 基于乡村多功能评价的城市边缘区“三生”空间划分研究. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1382–1392

[12] Zhang Xuesong, Xu Zijin. Functional coupling degree and human activity intensity of production-living-ecological space in underdeveloped regions in China: case study of Guizhou Province. Land, 2021, 10(1): 56

[13] 江曼琦, 刘勇. “三生”空间内涵与空间范围的辨析. 城市发展研究, 2020, 27(4): 43–48

[14] 戴文远, 江方奇, 黄万里, 等. 基于“三生空间”的土地利用功能转型及生态服务价值研究—— 以福州新区为例. 自然资源学报, 2018, 33(12): 2098–2109

[15] 王威, 胡业翠, 张宇龙. 三生空间结构认知与转化管控框架. 中国土地科学, 2020, 34(12): 25–33

[16] 吴健生, 罗可雨, 赵宇豪. 深圳市近 20 年城市景观格局演变及其驱动因素. 地理研究, 2020, 39(8): 1725–1738

[17] 孔冬艳, 陈会广, 吴孔森. 中国“三生空间”演变特征、生态环境效应及其影响因素. 自然资源学报, 2021, 36(5): 1116–1135

[18] Vu T T, Shen Yuan. Land-Use and land-cover changes in Dong Trieu District, Vietnam, during past two de-cades and their driving forces. Land, 2021, 10(8): 798

[19] Badmos B K, Villamor G B, Agodzo S K, et al. Local level impacts of climatic and non-climatic factors on agriculture and agricultural land-use dynamic in rural northern Ghana. Singapore Journal of Tropical Geo-graphy, 2018, 39(2): 178–191

[20] 程林, 田海兰, 武爱彬, 等. 近四十年来冀津海岸带土地利用时空变化及驱动因素. 海洋科学, 2021, 45(6): 135–146

[21] 宋永永, 薛东前, 夏四友, 等. 近 40a 黄河流域国土空间格局变化特征与形成机理. 地理研究, 2021, 40(5): 1445–1463

[22] Peng Jian, Wang Yanglin, Zhang Yuan, et al. Evalua-ting the effectiveness of landscape metrics in quan-tifying spatial patterns. Ecological Indicators, 2010, 10(2): 217–223

[23] Long Hualou, Li Tingting. The coupling characteris-tics and mechanism of farmland and rural housing land transition in China. Journal of Geographical Sci-ences, 2012, 22(3): 548–562

[24] Peng Jian, Zhao Mingyue, Guo Xiaonan, et al. Spatial- temporal dynamics and associated driving forces of urban ecological land: a case study in Shenzhen City, China.Habitat International, 2017, 60: 81–90

[25] 刘彦文, 刘成武, 何宗宜, 等. 基于地理加权回归模型的武汉城市圈生态用地时空演变及影响因素. 应用生态学报, 2020, 31(3): 987–998

[26] Li Guoyu, Cao Yu, He Zhichao, et al. Understanding the diversity of urban-rural fringe development in a fast urbanizing region of China. Remote Sensing, 2021, 13(12): 2373

[27] 刘继来, 刘彦随, 李裕瑞. 中国“三生空间”分类评价与时空格局分析. 地理学报, 2017, 72(7): 1290–1304

[28] 陈彦光. 基于Moran统计量的空间自相关理论发展和方法改进. 地理研究, 2009, 28(6): 1449–1463

[29] Zhang Runsen, Pu Lijie, Zhu Ming. Impacts of trans-portation arteries on land use patterns in urban-rural fringe: a comparative gradient analysis of Qixia Dis-trict, Nanjing City, China. Chinese Geographical Sci-ence, 2013, 23(3): 378–388

[30] 朱琳, 程久苗, 金晶, 等. “三生”用地结构的空间格局及影响因素研究—— 基于 284 个城市面板数据. 中国农业资源与区划, 2018, 39(8): 105–115

[31] 张佰发, 苗长虹. 黄河流域土地利用时空格局演变及驱动力. 资源科学, 2020, 42(3): 460–473

[32] 李丹, 周嘉, 战大庆. 黑龙江省耕地时空变化及驱动因素分析. 地理科学, 2021, 41(7): 1266–1275

[33] Jiang Li, Zhang Yonghui. Modeling urban expansion and agricultural land conversion in Henan Province, China: an integration of land use and socioeconomic data. Sustainability, 2016, 8(9): 920

[34] 宋金平, 赵西君, 王倩. 北京市丰台区土地利用变化及社会经济驱动力分析. 中国人口∙资源与环境, 2008, 18(2): 171–175

[35] 张英男, 龙花楼, 戈大专, 等. 黄淮海平原耕地功能演变的时空特征及其驱动机制. 地理学报, 2018, 73(3): 518–534

[36] Peng Yunfei, Yang Fangling, Zhu Lingwei, et al. Com-parative analysis of the factors influencing land use change for emerging industry and traditional industry: a case study of Shenzhen City, China. Land, 2021, 10 (6): 575

[37] 韩会然, 杨成凤, 宋金平. 北京市土地利用变化特征及驱动机制. 经济地理, 2015, 35(5): 148–154

[38] 刘永强, 龙花楼. 黄淮海平原农区土地利用转型及其动力机制. 地理学报, 2016, 71(4): 666–679

[39] Lubowski R N, Plantinga A J, Stavins R N. What drives land-use change in the united states? A national analysis of landowner decisions. Land Economics, 2008, 84(4): 529–550

[40] Reidsma P, König H, Feng S Y, et al. Methods and tools for integrated assessment of land use policies on sustainable development in developing countries. Land Use Policy, 2011, 28(3): 604–617

[41] Li Tingting, Long Hualou, Liu Yongqiang, et al. Multi-scale analysis of rural housing land transition under China's rapid urbanization: the case of Bohai Rim. Habitat International, 2015, 48: 227–238

[42] 刘丹, 李琳娜. 1995—2015 年中国北方边境样带土地利用时空格局演变及驱动因素. 资源科学, 2021, 43(6): 1208–1221

[43] 李欣, 殷如梦, 方斌, 等. 基于“三生”功能的江苏省国土空间特征及分区调控. 长江流域资源与环境, 2019, 28(8): 1833–1846

[44] Ma Mingfei, Jin Ying. Economic impacts of alterna-tive greenspace configurations in fast growing cities: the case of Greater Beijing. Urban Studies, 2019, 56 (8): 1498–1515

Evolution and Driving Factors of “Production-Living-Ecological Space” in Rural-Urban Fringe of Beijing

Abstract Taking Chaoyang District of Beijing as an example, this paper identified Production-Living-Ecological Space in rural-urban fringe, and described the spatial pattern evolution with the help of transformation matrix and spatial analysis tools. On this basis, the spatial metrology models were selected to analyze the driving factors of space conversion. The results show that, 1) from 2005 to 2020, according to the spatial order from near to far from the city center, the scale of Production Space was reduced and concentrated, the Ecological Space formed a green ecological landscape belt in the periphery of Beijing, the Eco-Agricultural Production Space and the Life-agricultural Production Space were rapidly reduced, and the Living-Non-farm Production Space was rapidly expanded in the point-line-plane order. 2) From 2005 to 2020, the shift of Production Space to Living-Non-farm Production Space was always the main direction of conversion, the Living-Non-farm Production Space continued to gain a large amount of inflow, and finally became the largest space type in the study area. 3) From 2005 to 2010, driven by population, economy and industrial factors, the Production Space converted into Living-Non-farm Production Space, and Eco-Agricultural Production Space converted into Production Space. From 2010 to 2015, population and economic factors further drove Production Space to Living-Non-farm Production Space. From 2015 to 2020, driven by the policy and industrial factors, the Production Space converted into Living-Non-farm Production Space or Ecological Space.

Key words production-living-ecological space; rural-urban fringe; driving factors; spatial econometric model; Beijing