北京大学学报(自然科学版) 第59卷 第2期 2023年3月

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, Vol. 59, No. 2 (Mar. 2023)

doi: 10.13209/j.0479-8023.2023.005

收稿日期: 2022–03–27;

修回日期: 2022–06–15

不确定性不耐受对情绪问题的影响——应对的中介作用与正念的调节作用

不确定性不耐受对情绪问题的影响——应对的中介作用与正念的调节作用

姚泥沙1 杨寅2,† 舒淑1 殷小川1

1.首都体育学院运动科学与健康学院, 北京 100191; 2.北京体育大学心理学院, 北京 100084;†通信作者, E-mail: yangyin@bsu.edu.cn

摘要 为了澄清不确定性不耐受通过影响应对反应, 进而影响情绪问题的作用路径, 探索正念所起到的保护性作用, 采用网络问卷调查法回收数据, 并对有效数据进行中介和调节分析。研究 1 考察不同的应对反应在不确定性不耐受与情绪问题之间的中介作用。研究 2 重复研究 1 的中介分析, 并在此基础上考察正念对不确定性不耐受与应对/情绪问题之间关系的调节作用。研究结果表明, 不确定性不耐受会增加非适应性的应对反应, 减少一部分适应性应对反应, 增加寻求支持的应对反应; 前两者会进一步加剧情绪问题, 而寻求支持会缓解情绪问题。研究中未发现正念在不确定性不耐受与应对之间的调节作用。正念会调节不确定性不耐受对情绪问题的直接作用, 正念水平越高, 不确定性不耐受引发的情绪问题越少。研究结果澄清了不确定性不耐受影响情绪问题的机制, 并验证了正念的保护性作用, 为针对不确定性不耐受的临床干预提供思路。

关键词 不确定性不耐受; 应对反应; 正念; 焦虑; 抑郁

不确定性不耐受(intolerance of uncertainty, IU)是一种消极的特质。高 IU 者会对感知到的不确定性(如信息不足或缺少关键信息)产生厌恶反应, 进而难以忍受不确定性及其所引发的不适感[1]。最初针对 IU 的研究认为, IU 是广泛性焦虑障碍的风险因素[2–3]。后续的研究发现, IU 与一系列焦虑与抑郁障碍(如社交焦虑障碍、惊恐障碍和重性抑郁障碍等)有关[4–5]。基于此, 研究者认为IU 是焦虑和抑郁等一系列情绪问题的跨诊断风险因素[6–8]。

近来, IU 影响情绪问题的作用机制备受关注。研究者提出, 作为一个基础性的风险因素, IU 将增强一系列中介性的风险因素, 而这些风险因素又将进一步引发多种情绪问题[1,9]。例如, 已有研究发现, IU 会增加人们罹患情绪障碍的认知易感性, 从而使人们更容易体验到情绪困扰: 高 IU 者会表现出更高水平的消极问题取向、消极元认知、恐惧负性评价、责任膨胀、广场恐怖认知、焦虑敏感性、担忧和反刍, 进而有更严重的状态焦虑、广泛性焦虑、社交焦虑、强迫、惊恐、健康焦虑和抑郁等症状[10–14]。鉴于 IU 可以通过多种路径影响情绪问题,有必要继续澄清 IU 与情绪问题之间可能存在的作用路径。

基于 IU 的理论模型[1,15], 高 IU 者会采取一系列应对措施来尝试消除或回避不确定性及其引发的消极体验。这些措施可以是寻找更多的信息或者向外界寻求确认, 以便尽量消除不确定性(趋近策略,approach strategies), 也可能是延迟决策或停止行动, 以便回避不确定性(回避策略[16–17],avoidance strategies)。这些应对措施能暂时帮助高 IU 者减轻不确定感及其所引发的负面体验, 但从长远来讲, 却会维持他们对不确定性的不合理信念, 妨碍他们适应环境的要求或变化[18–19]。

基于该理论构想, 一些研究者进一步提出不良的应对反应模式是 IU 影响情绪问题的中介性因 素[20–22]。应对指不断地进行认知和行为调整, 以便适应外界环境的要求和(或)自身内在的需求[23]。从应对的效果出发, 可以分为适应性应对和非适应性应对。前者能促进人们适应环境, 后者则妨碍适应, 甚至导致心理问题。研究者认为, 高 IU 者会更多地采用非适应性应对, 更少地采用适应性应对[15,20–22], 而这种不良的应对模式将维持或加剧情绪问题。

与该假设一致, 已有研究发现高 IU 者会更多地采用非适应性应对, 并且会进一步引发焦虑和抑郁问题[20–22]。然而, 已有研究却未能在 IU 与适应性应对之间发现稳定的联系, 也未能发现适应性应对在 IU 与情绪问题之间的中介作用[20–22]。针对这一现象, 存在理论层面和研究操作层面的解释。在理论层面, 高 IU 者用来减少或回避不确定性的应对反应包含趋近与回避两类[16–17]。其中, 趋近策略包含寻求确认(reassurance seeking), 而高 IU 者可能将寻求情感和工具性支持作为一种隐匿的寻求确认的方式来缓解不确定感, 从而更多地寻求支持[20]。在研究操作层面, 寻求情感和工具性支持属于适应性的应对反应[20–22]。这使得当考察 IU 与适应性应对的关系时, IU 可能只减少一部分的适应性应对反应(如积极应对、计划等), 而增加寻求支持的应对反应, 最终导致 IU 与适应性应对的总体关系不稳定[20,22]。可见, 在考察 IU 与适应性应对的关系时, 研究者需要在适应性应对这一大类下, 进一步区分寻求支持与其他适应性应对。鉴于此, 本研究拟考察不同的应对反应(非适应性应对、寻求支持与其他适应性应对)在 IU 与情绪问题间的中介作用, 以期澄清 IU 影响情绪问题的应对机制。

IU 是情绪问题的跨诊断影响因素, 若能对其进行有效的干预, 则可以减少情绪问题的发生。可见, 探索能缓解 IU 负面心理影响的保护性因素具有重要的临床干预启示。有研究发现, 正念便是这样的保护性因素之一[24–25]。正念被定义为对此时此刻不带评判的、有意的注意和觉察[26]。有研究者提出, 正念可以促进个体以开放与接纳的态度关注不确定性及其引发的消极体验, 从而不再急于消除和回避不确定性以及这些消极体验[24]。相应地, 人们的正念水平越高, 对不确定性的耐受力越高, 焦虑感越低[24–25]。在前人研究的基础上, 本研究拟探索正念对 IU 影响情绪问题的路径(直接路径和通过应对的中介路径)的调节作用, 以期为针对 IU 的临床干预提供思路。

综上所述, 本研究包含两个目标: 澄清 IU 与应对之间的关系以及应对在 IU 与情绪问题之间的中介作用, 同时, 探索正念在 IU 与情绪问题间所能起到的缓冲作用。本研究分为两部分: 研究 1 在重复前人研究的基础上, 进一步将适应性应对区分为寻求支持与其他适应性应对, 考察非适应性应对、寻求支持和其他适应性应对在 IU 与情绪问题之间的中介作用。研究 2 在重复研究 1 分析的基础上, 进一步考察正念在 IU 与应对以及 IU 与情绪问题间的调节作用。本研究假设, IU 会通过减少除寻求支持以外的适应性应对和增加非适应性应对来加剧情绪问题, 也会促使人们更多地寻求支持, 以便缓解不确定感。此外, 本研究假设, 正念能在 IU 与情绪问题间起缓冲作用, 并探索正念起缓冲作用的途径。

1 研究1

1.1 研究方法

1.1.1被试

研究 1 采用网络问卷调查法, 面向 Credamo 平台(https://www.credamo.com)样本库发放问卷。凡18 岁及以上的被试均可以参与答题。被试不得重复作答问卷。为控制问卷质量, 设置注意检测题, 不采纳注意检测题选择错误者的问卷(n = 40)。研究1 共采纳 600 份问卷。这些被试的平均年龄为 27.96岁, 范围为 19~50 岁, 标准差为 4.83; 女性占 55.7%; 本科学历占 85.8%。

考察在研究 1 的样本量和中介模型设定下发现特定中介效应的统计效力。本研究主要关注非适应性应对、寻求支持及其他适应性应对三者在 IU 与情绪问题之间的中介效应, 因此用事后效力分析法考察在研究 1 中发现这 3 个中介效应的统计效力。蒙特卡洛效力[27]分析结果显示, 在样本量为 600 时, 研究 1 发现适应性应对(不包含寻求支持)的中介效应的统计效力为 0.46, 寻求支持的中介效应的统计效力为 0.91, 非适应性应对的中介效应的统计效力为 1。

1.1.2测量工具

采用不确定性不耐受问卷-简版(Intolerance of Uncertainty Scale-Short, IUS-12[28–29])测试个体面对不确定性时的认知、情感及行为反应。问卷共 12个条目, 各条目按 5 点评分(1=“一点也不像我”, 5 = “非常像我”)。研究 1 中, IUS-12 的内部一致性信度为 0.86。

简明应对方式问卷(Brief COPE[30–31])共 28 个条目, 每两个条目形成一个分量表, 包含 14 个分量表。每个分量表测量一个应对反应。每个条目评估个体采取一个特定的应对反应的频率, 要求被试按4 点评分(1= “从未这样做过”, 4= “常常这样做”)。该量表总体的内部一致性信度为 0.78。其中, 积极应对、计划、积极重构、接纳、信仰、幽默、使用情感支持和使用工具性支持为适应性应对(α= 0.71), 物质使用、行为退缩、自责、否认、发泄和分心为非适应性应对(α= 0.78)。本研究中, 适应性应对被进一步区分为寻求支持(使用情感支持, 使用工具性支持; α= 0.83)与其他适应性应对(α= 0.59)。

抑郁焦虑压力问卷‒简版(Depression Anxiety Stress Scale-21; DASS-21[32])包含 21 个条目, 测试个体的抑郁、焦虑及压力水平。每个条目描述一个症状, 被试评估该描述在多大程度上符合其过去一周之内的实际情况, 按 4 点评分(0=“根本不符合我的情况”, 3=“与我的实际情况非常相符”)。研究 1中, DASS-21 的内部一致性信度为 0.92。

1.1.3测试过程

被试阅读本研究的知情同意申明, 内容包括研究内容、潜在风险、报酬、数据使用与保密原则以及被试的权益, 选择同意或不同意该申明内容。若选择同意, 被试可继续答题; 若选择不同意, 答题终止。继续答题的被试填写一系列问卷。除本研究用到的 IUS-12, Brief COPE 和 DASS-21 外, 被试还填写了持续性思维、反刍和担忧问卷, 用于另一项研究。

1.1.4数据分析

首先, 对变量进行描述性统计分析, 并计算其相关关系。随后, 使用 Mplus8.7 进行中介分析。中介分析分两部分。1)重复已有研究: 以适应性应对和非适应性应对为中介变量, IUS-12 总分为自变量, DASS-21 总分为因变量; 2)改进已有研究: 将适应性应对进一步区分为寻求支持与其他适应性应对, 以寻求支持、其他适应性应对和非适应性应对为中介变量。中介分析采用最大似然估计法, 并结合5000 次 bias-corrected bootstrap 抽样。分析结果报告标准化后的效应量(Estimate)及 95%的 bootstrap置信区间(95% CI)。

1.2 研究结果

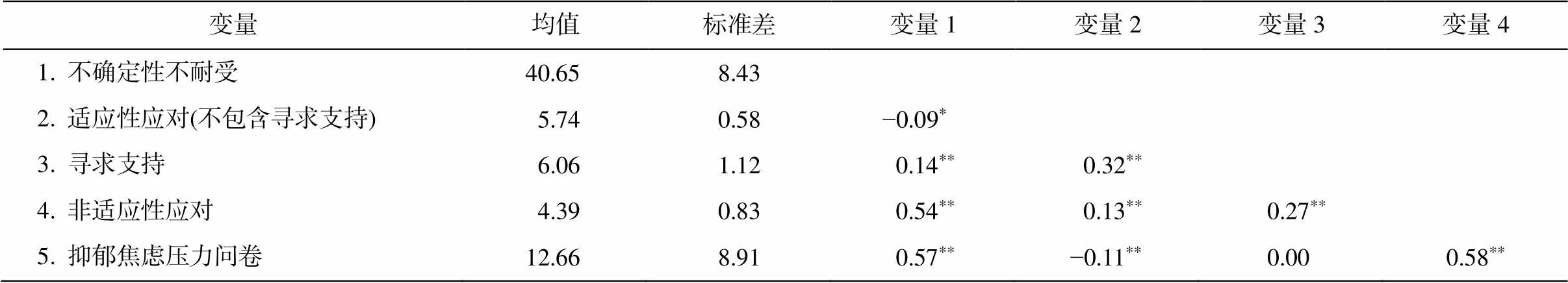

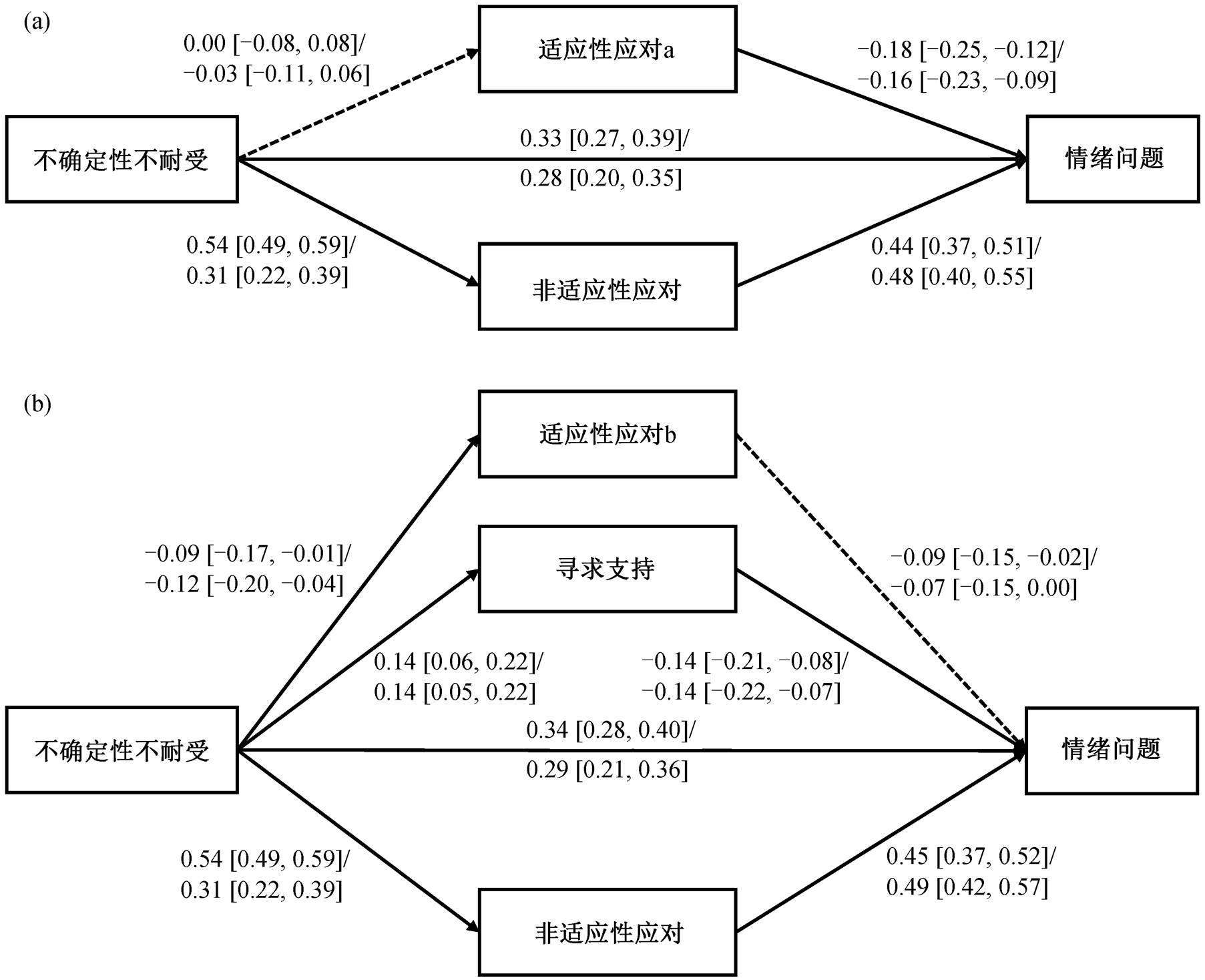

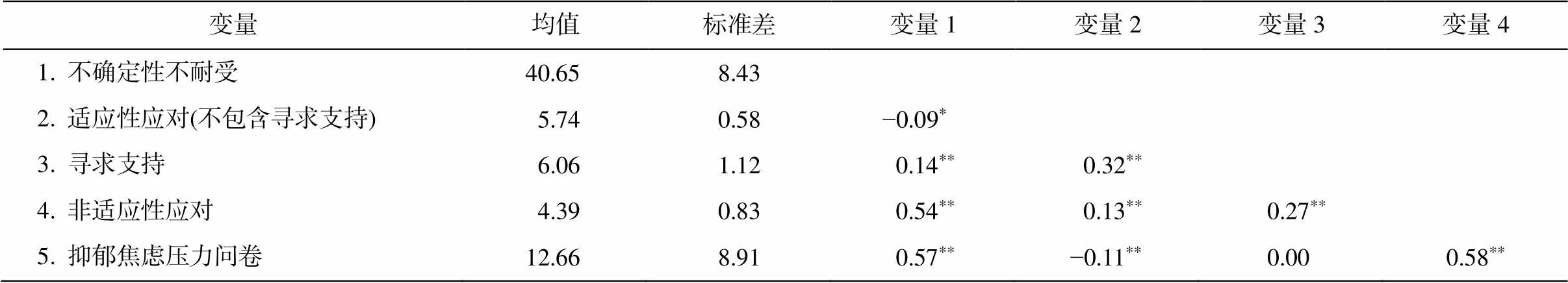

研究变量的描述性统计结果及其相关性见表 1。首先, 基于前人研究结果[20,22]考察适应性应对和非适应性应对在 IU 和情绪问题之间的中介作用(图1(a))。结果与前人研究一致: IU 通过增加非适应性应对加剧情绪问题(Estimate = 0.24, 95% CI = [0.20, 0.29]); 未发现适应性应对的中介作用(Estimate = 0.00, 95% CI = [−0.01, 0.02])。随后, 将适应性应对区分为寻求支持与其他适应性应对(图 1(b))并考察其中介作用。结果表明, IU 通过减少适应性应对(不包含寻求支持, Estimate = 0.01, 95% CI = [0.00, 0.02])和增加非适应性应对(Estimate = 0.24, 95% CI = [0.20, 0.29])两条通路加剧情绪问题。同时, IU 会增加寻求支持, 进而缓解消极情绪(Estimate = −0.02, 95% CI = [−0.04, −0.01])。变量间直接作用结果见图 1。

表1 研究1变量的描述统计值及其相关性

Table 1 Descriptive statistics of the variables in study one and their correlational pattern

变量均值标准差变量1变量2变量3变量4 1. 不确定性不耐受40.658.43 2. 适应性应对(不包含寻求支持)5.740.58−0.09* 3. 寻求支持6.061.120.14**0.32** 4. 非适应性应对4.390.830.54**0.13**0.27** 5. 抑郁焦虑压力问卷12.668.910.57**−0.11**0.000.58**

说明: 表中报告各个变量问卷得分的均值和标准差, 以及各个变量得分之间的 Pearson 相关系数和显著性水平。*表示 p<0.05, **表示 p< 0.01, 下同。

1.3 讨论

研究 1 考察了应对在 IU 与情绪问题之间的中介作用。在已有的研究基础上, 研究 1 将适应性应对区分为寻求支持与其他适应性应对, 发现 IU 会增加寻求支持而减少其他适应性应对。寻求支持又将进一步缓解消极情绪, 减少其他适应性应对则增加消极情绪。可见, IU 对寻求支持与其他适应性应对存在不同的影响。前人研究中将两者合并, 两种效应相互干扰, 故难以在 IU 与适应性应对间发现稳定的关联。研究 2 将重复研究 1 中的分析, 进一步检验该效应, 并探索正念具有的保护性作用。

2 研究 2

2.1 研究方法

2.1.1被试

研究 2 采用网络问卷调查法。通过问卷星平台在微信朋友圈等地发布问卷。凡 18 岁及以上被试均可参与答题。被试不得重复作答问卷。为控制问卷质量, 问卷设置注意检测题。研究 2 不采纳注意检测题选择错误者和未成年被试的问卷(n = 196)。最终采纳问卷 551 份。被试的平均年龄为 25.06 岁, 范围为 18~68 岁, 标准差为 8.43; 女性占 72.2%; 本科生占 54.8%。

考察在研究 2 的样本量与中介模型设定下发现特定中介效应的统计效力。与研究 1 相同, 用事后效力分析法考察研究 2 中非适应性应对、寻求支持及其他适应性应对在 IU 与情绪问题之间中介效应的统计效力。事后蒙特卡洛效力[27]分析结果显示, 在样本量为 551 时, 研究 2 适应性应对的中介效应的统计效力为 0.34, 寻求支持的中介效应的统计效力为 0.86, 非适应性应对的中介效应的统计效力为 1。

2.1.2测量工具

不确定性不耐受问卷-简版(IUS-12[28–29])与研究 1 相同。研究 2 中 IUS-12 的内部一致性系数为0.83。

简明应对方式问卷(Brief COPE[30–31])与研究 1相同。研究 2 中 Brief COPE 的内部一致性系数为0.82。适应性应对(包括寻求支持)的 α为 0.79, 其中, 寻求支持的 α 为 0.86, 其余适应性应对的 α 为0.73, 非适应性应对的 α 为 0.74。

抑郁焦虑压力问卷-简版(DASS-21[32])与研究 1相同。研究 2 中 DASS-21 的内部一致性系数为0.94。

用五因素正念量表(Five Facet Mindfulness Ques-tionnaire, FFM)[33]测试正念水平。该量表共有 39 个条目, 对观察、描述、有觉察的行动、不评判和不行动 5 个方面进行测量。每个条目按照 5 点计分(1 =“一点也不符合”, 5 = “完全符合”)。研究 2 中 FFM的内部一致性系数为 0.79。

2.1.3测试过程

被试阅读本研究的知情同意申明(同研究 1)后, 选择同意或者不同意该申明内容, 随后填写问卷。除 IUS-12, Brief COPE, DASS-21 和 FFM 之外, 被试还填写了测试持续性思维、自控、饮食情况、运动情况、快感缺失和情绪调节方式等问卷, 用于其他研究。

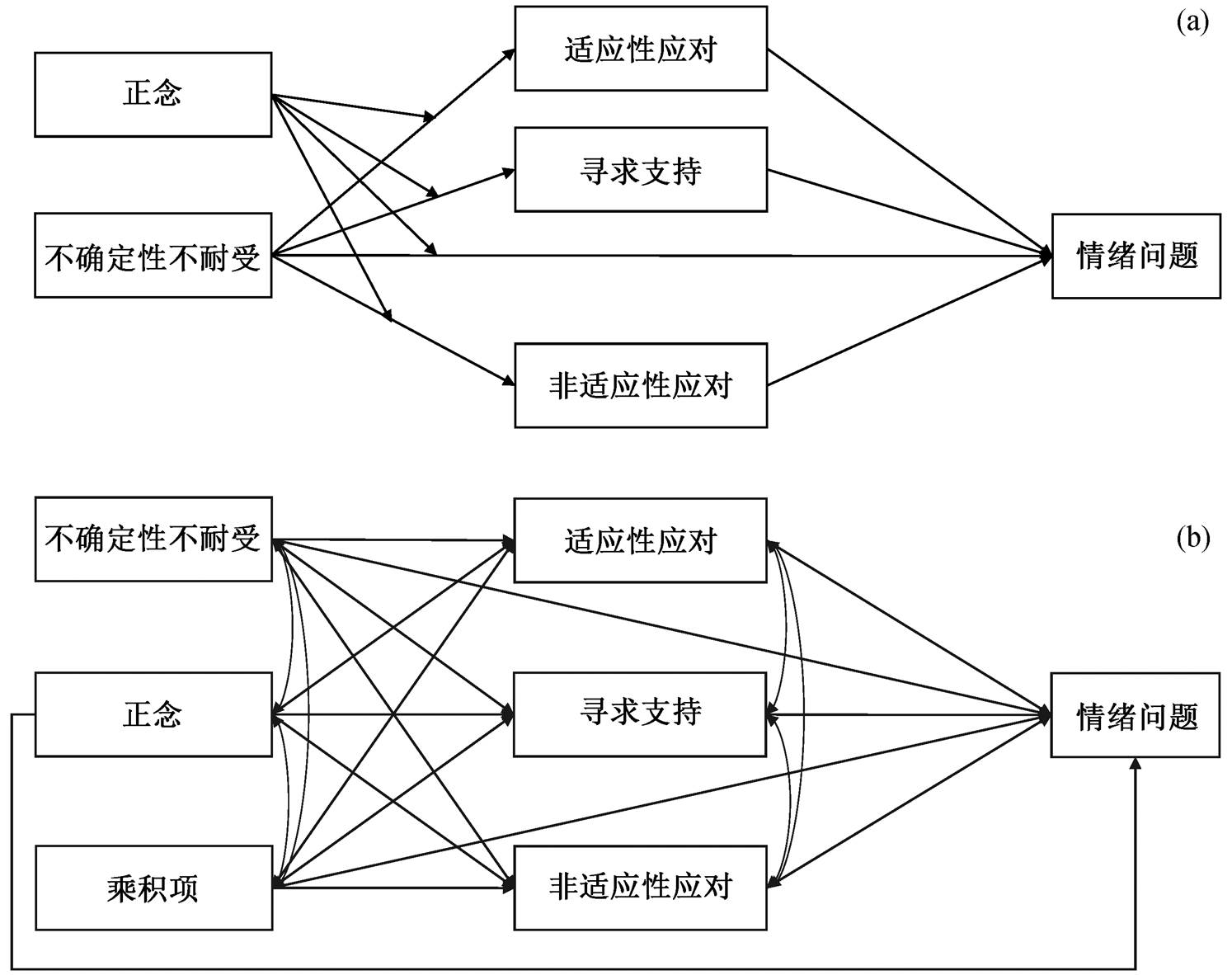

2.1.4数据分析

对研究变量进行描述性统计分析, 采用 Mplus 8.7 进行中介与调节分析。首先, 重复研究 1 的中介分析(图 1)。随后, 考察正念的调节作用, 分析方法如图 2 所示。中介和调节分析采用最大似然估计, 结合 5000 次 bias-corrected bootstrap 抽样。分析结果报告标准化后的效应量以及 95%的 bootstrap 置信区间。

2.2 研究结果

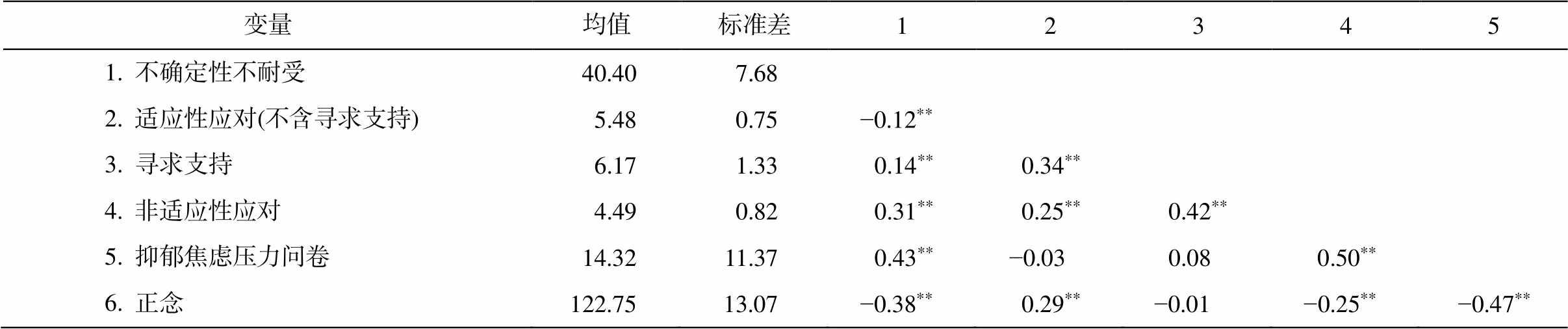

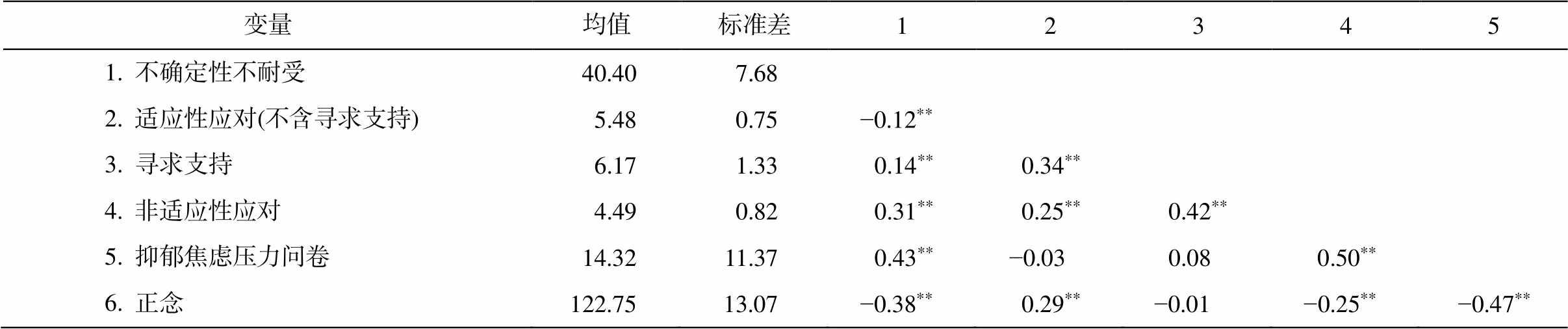

研究变量的描述性统计结果及其相关性见表 2。针对 IU 影响情绪问题的中介路径, 研究 2 与研究1 结果相似(图 1)。当不区分寻求支持与其他适应性应对时, IU 与适应性应对之间无显著关联(图 1(a)), 适应性应对在 IU 与情绪问题间无显著中介作用, Estimate = 0.01, 95% CI = [−0.01, 0.02], 非适应性应对有显著中介作用(Estimate=0.15, 95% CI = [0.10, 0.20])。进行区分后, IU 会增加寻求支持, 并减少其他适应性应对(图 1(b))。这时, 适应性应对(不包括寻求支持)的中介作用为边缘显著(Estimate = 0.01, 95% CI = [0.00, 0.03]); 寻求支持与非适应性应对的中介作用显著: IU 通过增加非适应性应对加剧消极情绪(Estimate = 0.15, 95% CI = [0.11, 0.20]), 而通过增加寻求支持缓解消极情绪(Estimate = −0.02, 95% CI = [−0.04, −0.01])。

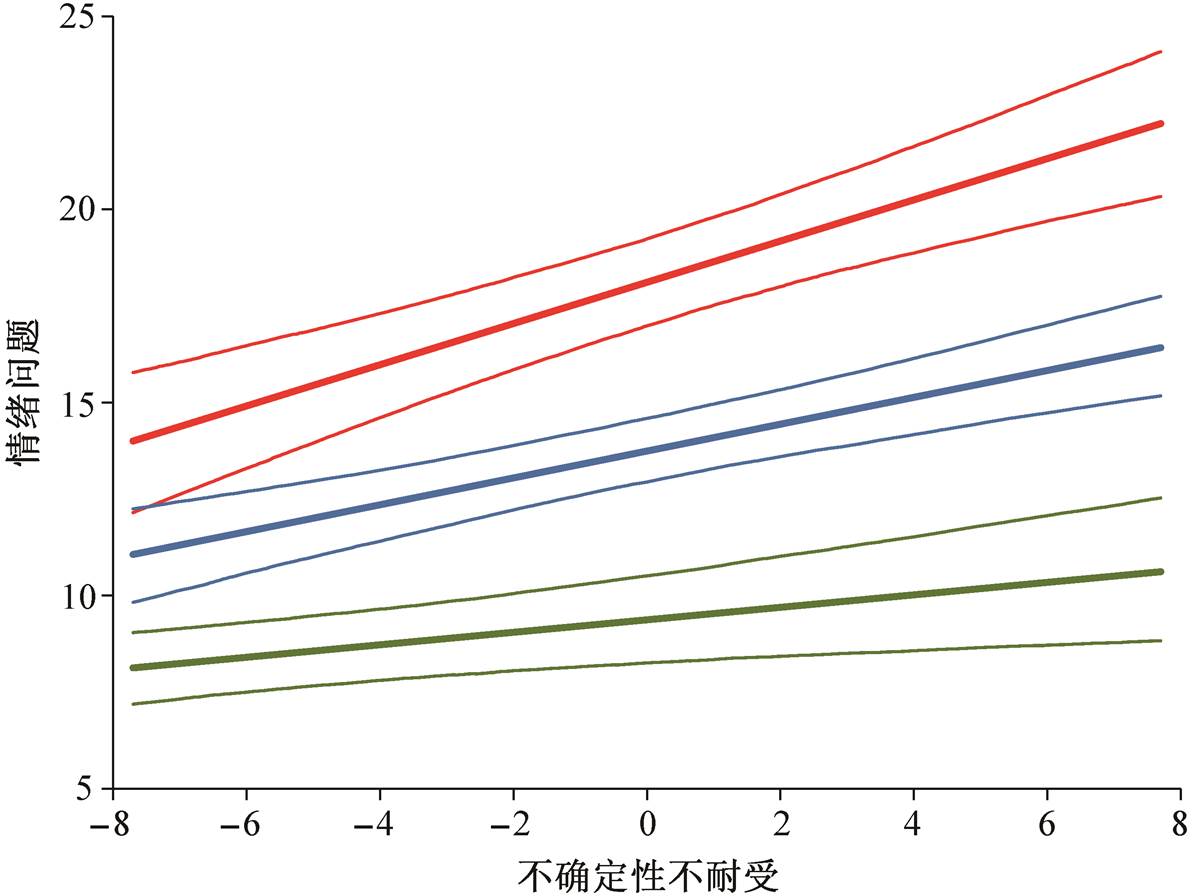

研究 2 未发现正念对 IU 与应对之间关系的调节作用: IU 与适应性应对(不包括寻求支持)之间Estimate = −0.03, 95% CI=[−0.11, 0.05]; IU 与寻求支持之间 Estimate = −0.01, 95% CI = [−0.09, 0.07]; IU与非适应性应对之间 Estimate= −0.03, 95% CI = [−0.11, 0.05]。正念对 IU 与情绪问题之间的关系有显著的调节作用(Estimate = −0.14, 95% CI = [−0.20, −0.07]): 正念水平越高, IU 对情绪的消极影响越小(图 3)。此外, 正念会显著地提升适应性应对(不包括寻求支持)( Estimate = 0.28, 95% CI = [0.19, 0.37]), 减少非适应性应对(Estimate = −0.16, 95% CI = [−0.25,−0.08]), 而对寻求支持无显著影响(Estimate = 0.05, 95% CI = [−0.04, 0.14])。最后, 正念对情绪问题的直接作用显著, 正念水平越高, 情绪问题越少(Esti-mate = −0.32, 95% CI =[−0.39, −0.24])。

表2 研究2变量的描述统计值及其相关性

Table 2 Descriptive statistics of the variables in study two and their correlational pattern

变量均值标准差12345 1. 不确定性不耐受40.407.68 2. 适应性应对(不含寻求支持)5.480.75−0.12** 3. 寻求支持6.171.330.14**0.34** 4. 非适应性应对4.490.820.31**0.25**0.42** 5. 抑郁焦虑压力问卷14.3211.370.43**−0.030.080.50** 6. 正念122.7513.07−0.38**0.29**−0.01−0.25**−0.47**

注: **表示p< 0.01。

2.3 讨论

研究 2 首先重复检验研究 1 的分析结果, 考察IU 通过应对影响情绪问题的中介路径, 结果与研究 1 类似。在此基础上, 研究 2 探索正念的潜在保护性作用, 发现正念在 IU 与情绪问题间起缓冲作用, 提升正念, 可以缓解 IU 对情绪的负面影响。同时, 研究 2 发现正念对应对及情绪问题的直接作用: 正念可以改善应对模式, 也可以直接缓解消极情绪。上述结果支持正念能够从多个方面缓解 IU 引发的消极后果, 具有保护性作用。

3 总讨论

本文通过两个研究, 考察 IU 通过应对影响情绪问题的作用路径以及正念的潜在保护性作用。与前人研究结果一致, 本研究支持 IU 通过增加非适应性应对而加剧情绪问题的间接作用, 认为增加非适应性应对是 IU 危害情绪健康的重要途径。与前人研究不同的是, 我们将适应性应对进一步区分为寻求支持与其他适应性应对, 并发现 IU 对不同的适应性应对的作用不同: IU 会增加寻求支持而减少其他的适应性应对。寻求支持的增加将缓解消极情绪, 其他适应性应对的减少则不利于情绪健康。IU 对不同的适应性应对影响不同, 可能是前人研究未在 IU 与适应性应对间发现稳定相关[20–22]的原因之一, 也提示在未来研究中需区分不同的适应性应对, 以便更好地理解 IU 与应对间的关系。

对于寻求支持在 IU 与情绪问题间的中介作用, 本研究结果为针对 IU 的理论模型[15–16]提供了实证支持: 高 IU 者会采用趋近的应对策略, 以便暂时降低不确定感[2,18–19]。具体而言, 高 IU 者会将寻求情感/工具性支持作为一种隐匿的寻求确认的方式, 从而降低自身感知到的不确定性[20,22]。值得注意的是, 高 IU 者向外界寻求支持, 仅能在短期内缓解不确定感。从长远来讲, 若依靠寻求支持, 高 IU 者对不确定性的不合理信念(如不确定性是有害的、需要被消除的)将被维持下来, 反而妨碍他们适应环境变化[20]。本研究结果可能仅体现寻求支持的短期作用, 未能探究其长远影响。未来的研究中需进一步考察高 IU 者使用寻求支持带来的长期后果。

本研究探索了正念如何缓解 IU 引发的消极情绪。研究结果显示, 正念水平越高, IU 带来的消极情绪越少。实际生活中, 不确定性无处不在, 且无法消除, 因此, 容忍不确定性、为所当为是面对不确定性的更佳态度。正念可以帮助高 IU 者以开放而接纳的态度觉察自身对不确定性的不合理信念, 进而更有可能减少高 IU 者与不确定性的对抗, 使他们能更有效地调节情绪[24]。此外, 尽管我们未发现正念对 IU 与应对之间关系的调节作用, 但发现正念能直接增加适应性应对(不包含寻求支持), 并减少非适应性应对。这提示正念能减轻与 IU 有关的不良应对模式, 支持了正念的保护性作用。

本研究存在以下局限。首先, 研究中使用在线调研的方法, 可能不利于数据质量的控制。考虑到此局限, 本研究通过限制重复作答、设置注意检测题的方式筛查并剔除不可靠答卷, 尽可能控制数据质量。其次, 研究中采集横断数据, 不利于推导变量间的因果关联。未来的研究中可采集纵向数据, 以便分析 IU 对应对反应及情绪问题的预测性作用。最后, 事后效力分析结果显示, 在当前的样本量与模型设定下, 发现寻求支持与非适应性应对的中介效应的统计效力高, 其他适应性应对的中介效应的统计效力低。这可能是后者在研究 2 中仅边缘性显著的原因。未来的研究中可考虑在提升样本量的基础上重复本研究结果。

总体而言, 本研究发现 IU 会减少部分适应性应对而增加非适应性应对, 进而加剧消极情绪。同时, 高 IU 者也会更多地寻求支持, 以便消除不良情绪。本研究还发现, 正念可以有效地缓解 IU 引发的消极情绪。未来的研究可在本研究基础上, 进一步探索与 IU 有关的应对模式的长期后效, 例如高 IU 者寻求支持的长期影响, 也可探索在针对 IU的干预中引入正念模块的效果。

参考文献

[1] Carleton R N. Into the unknown: a review and syn-thesis of contemporary models involving uncertainty. Journal of Anxiety Disorders, 2016, 39: 30–43

[2] 张国华, 戴必兵. 无法忍受不确定性研究进展. 首都师范大学学报(社会科学版), 2012, 2: 124–130

[3] Hebert E A, Dugas M J. Behavioral experiments for intolerance of uncertainty: challenging the unknown in the treatment of generalized anxiety disorder. Cog-nitive and Behavioral Practice, 2019, 26(2): 421–436

[4] Carleton R N, Mulvogue M K, Thibodeau M A, et al. Increasingly certain about uncertainty: intolerance of uncertainty across anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 2012, 26(3): 468–479

[5] Mahoney A E J, McEvoy P M. A transdiagnostic examination of intolerance of uncertainty across an-xiety and depressive disorders. Cognitive Behaviour Therapy, 2012, 41(3): 212–222

[6] 刘泱慧, 位照国, 刘铁榜. 无法忍受不确定性的起源、发展及研究. 中国心理卫生杂志, 2014, 28(10): 796–800

[7] Rosser B A. Intolerance of uncertainty as a trans-diagnostic mechanism of psychological difficulties: a systematic review of evidence pertaining to causality and temporal precedence. Cognitive Therapy and Re-search, 2019, 43(2): 438–463

[8] Shihata S, McEvoy P M, Mullan B A, et al. Into-lerance of uncertainty in emotional disorders: what uncertainties remain?. Journal of Anxiety Disorders, 2016, 41: 115–124

[9] Carleton R N. Fear of the unknown: one fear to rule them all?. Journal of Anxiety Disorders, 2016, 41: 5–21

[10] 李志勇, 王大鹏, 吴明证, 等. 无法忍受不确定性与担忧、焦虑的关系: 问题取向的中介作用. 中国临床心理学杂志, 2015, 23(5): 808–811

[11] Dar K A, Iqbal N, Mushtaq A. Intolerance of un-certainty, depression, and anxiety: examining the in-direct and moderating effects of worry. Asian Journal of Psychiatry, 2017, 29: 129–133

[12] Huang V, Yu M, Carleton R N, et al. Intolerance of uncertainty fuels depressive symptoms through rumi-nation: Cross-sectional and longitudinal studies. PLOS ONE, 2019, 14(11): e0224865

[13] Shihata S, McEvoy P M, Mullan B A. Pathways from uncertainty to anxiety: an evaluation of a hierarchical model of trait and disorder-specific intolerance of uncertainty on anxiety disorder symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 2017, 45: 72–79

[14] Wright K D, Lebell M A N A, Carleton R N. Intole-rance of uncertainty, anxiety sensitivity, health an-xiety, and anxiety disorder symptoms in youth. Jour-nal of Anxiety Disorders, 2016, 41: 35–42

[15] Einstein D A. Extension of the transdiagnostic model to focus on intolerance of uncertainty: a review of the literature and implications for treatment. Clinical Psy-chology, 2014, 21(3): 280–300

[16] Birrell J, Meares, K, Wilkinson, A, et al. Toward a definition of intolerance of uncertainty: a review of factor analytical studies of the intolerance of uncer-tainty scale. Clinical Psychology Review, 2011, 31(7): 1198–1208

[17] Bottesi G, Carraro E, Martignon A, et al. “I’m uncertain: what should I do?”: an investigation of behavioral responses to everyday life uncertain situa-tions. International Journal of Cognitive Therapy, 2019, 12(1): 55–72

[18] Hong R Y, Lee S M. Further clarifying prospective and inhibitory intolerance of uncertainty: factorial and construct validity of test scores from the into-lerance of uncertainty scale. Psychological Assess-ment, 2015, 27(2): 605–620

[19] Stuart L, Grahame V, Honey E, et al. Intolerance of uncertainty and anxiety as explanatory frameworks for extreme demand avoidance in children and adoles-cents. Child and Adolescent Mental Health, 2020, 25 (2): 59–67

[20] Rettie H, Daniels J. Coping and tolerance of uncer-tainty: predictors and mediators of mental health du-ring the COVID-19 pandemic. The American Psycho-logist, 2021, 76(3): 427–437

[21] Taha S, Matheson K, Cronin T, et al. Intolerance of uncertainty, appraisals, coping, and anxiety: the case of the 2009 H1N1 pandemic. British Journal of Health Psychology, 2014, 19(3): 592–605

[22] Yao Nisha, Yang Yin, Jiang Yi, et al. Intolerance of uncertainty relates to anxiety and depression through negative coping and worry: evidence from a repeated-measures study. International Journal of Cognitive Therapy, 2022, 15: 42–56

[23] Folkman S, Moskowitz J T. Coping: pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 2004, 55(1): 745–774

[24] Kraemer K M, O’Bryan E M, McLeish A C. Intole-rance of uncertainty as a mediator of the relationship between mindfulness and health anxiety. Mindfulness, 2016, 7(4): 859–865

[25] Papenfuss I, Lommen M J, Grillon C, et al. Respon-ding to uncertain threat: a potential mediator for the effect of mindfulness on anxiety. Journal of Anxiety Disorders, 2021, 77: 102332

[26] Brown K W, Ryan R M. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(4): 822–848

[27] Schoemann A M, Boulton A J, Short S D. Determining power and sample size for simple and complex mediation models. Social Psychological & Personality Science, 2017, 8(4): 379–386

[28] Carleton R N, Norton M A P J, Asmundson G J G. Fearing the unknown: a short version of the intole-rance of uncertainty scale. Journal of Anxiety Disor-ders, 2007, 21(1): 105–117

[29] Yang Zhihui. Psychometric properties of the intole-rance of uncertainty scale (IUS) in a Chinese-spea-king population. Behavioural and Cognitive Psycho-therapy, 2013, 41(4): 500–504

[30] Carver C S. You want to measure coping but your protocol's too long: consider the brief COPE. Interna-tional Journal of Behavioral Medicine, 1997, 4(1): 92–100

[31] Tang K N S, Chan C S, Ng J, et al. Action type-based factorial structure of brief COPE among Hong Kong Chinese. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2016, 38(4): 631–644

[32] Wang Kui, Shi Haisong, Geng Fulei, et al. Cross-cultural validation of the depression anxiety stress scale-21 in China. Psychological Assessment, 2016, 28(5): e88–e100

[33] Deng Yuqin, Liu Xinghua, Rodriguez M A, et al. The five facet mindfulness questionnaire: psychometric properties of the chinese version. Mindfulness, 2011, 2(2): 123–128

Influence of Intolerance of Uncertainty on Emotional Disturbance: Mediating Effect of Coping and Moderating Effect of Mindfulness

YAO Nisha1, YANG Yin2,†, SHU Shu1, YIN Xiaochuan1

1. School of Kinesiology and Health, Capital University of Physical Education and Sports, Beijing 100191; 2. School of Psychology, Beijing Sport University, Beijing 100084; † Corresponding author, E-mail: yangyin@bsu.edu.cn

Abstract The current study aimed to examine the influence of intolerance of uncertainty (IU) on emotional disturbance through coping. Further, the buffering effect of mindfulness on the relationship between IU and emotional disturbance was explored. Data were collected through online survey method, and mediation and moderation analyses were performed. Study 1 examined how different sets of coping responses mediated the relationship between IU and emotional disturbance. Study 2 replicated the analysis performed in study 1 and further examined the moderating effect of mindfulness on the association between IU and coping/emotion disturbance. Results showed that IU led to an increased use of maladaptive coping responses, a decreased use of a subset of adaptive coping responses, and an increased use of support seeking responses. The former two exacerbated emotional disturbance, while support seeking ameliorated emotional problems. The current study did not find significant moderating effect of mindfulness on the relationship between IU and coping. Mindfulness moderated the direct effect of IU on emotional disturbance: as the level of mindfulness increased, the magnitude of the effect of IU on emotional disturbance decreased. The current study shed light on the mechanisms underlying the association between IU and emotional disturbance. Further, the protective effect of mindfulness was established, which may enlighten the development of interventions targeting IU.

Key words intolerance of uncertainty; coping responses; mindfulness; anxiety; depression