图1 深圳市地理位置

Fig. 1 Geographical position of Shenzhen

摘要 利用未来用地模拟(FLUS)模型预测土地利用变化, 探讨深圳市在快速城市化进程中土地利用格局的时空演变特征。首先, 基于 2004—2018 年的历史数据, 用系统动力学(SD)模型预测未来用地需求。然后, 使用元胞自动机(CA)模型, 基于 2014 年土地利用图, 预测 2025 年的耕地、园地、林地、草地、城镇用地、交通用地、水域和其他用地等 8 个地类的空间分布, 并分析土地利用的动态变化。对不同时段多地类土地利用空间格局的模拟结果进行精度评价, 得到相对可靠的精度, 说明 SD-CA 耦合模型可用于模拟复杂地类剧烈变化地区的土地利用空间格局。预测结果表明, 与 2014 年相比, 2025 年耕地、园地、林地、草地和水域面积减幅将分别达到 39.26%, 32.72%, 10.06%, 55.3%和 16.93%, 建设用地(城镇用地和交通用地)面积占比将超过 50%。自然地类分布将更加破碎和离散, 建设用地将通过侵占生态用地持续扩张和连通。研究结果可为深圳市土地规划和土地利用变化的生态环境效应评价提供基础资料。

关键词 快速城市化; 土地利用变化(LUCC); SD-CA模型; FLUS模型; 土地预测; 深圳市

自然陆地表面向城市用地的转变是人类活动影响地球生物圈最不可逆转的过程之一[1]。为满足城市发展需要, 人类不断加大对土地的干预, 土地利用格局变化明显加剧, 进而影响资源的配置和生境的变化。快速城市化引起土地利用格局和功能演变, 引发各种生态环境响应, 包括威胁生物多样性[2–3]、改变气候系统和水文过程[4–5]和加速环境污染[6–7]等。国际地圈生物圈计划(IGBP)和全球环境变化人文因素计划(IHDP)于 1995 年共同发起土地利用/覆被变化(LUCC)计划[8]。研究土地利用/覆被变化可以为资源科学管理和生态环境监测提供重要的本底数据[9]。对不同时空尺度的土地利用变化进行模拟, 有助于掌握土地利用时空格局变化特征, 更好地为土地利用科学规划提供支持。

土地利用变化是时间尺度和空间尺度作用进程的结果, 建立模型是土地利用变化研究中的一种定量化手段。常用的模型有自下而上的元胞自动机(cellular automata, CA)[10–11]和自上而下的 Mar-kov[12]、系统动力学(system dynamics, SD)[13]、CLUE (conversion of land use and its effects)[14]等。SD 模型从系统论的角度构建土地利用变化驱动因素的信息反馈机制, 从时间维度上分析土地利用的数值变化和发展趋势[15], 能实现土地利用系统情景模拟[16], 但无法反映不同尺度的土地利用空间变化。FLUS (future land use simulation)模型通过整合驱动因子、土地类型间竞争机制以及模型间自下而上和自上而下的反馈耦合关系, 提高未来土地利用变化分布的预测模拟精度[17]。模型耦合可以克服单一尺度和单个模型的局限性[18], 构建能够将土地利用变化在空间和数量结构上同时再现、跟踪和模拟的耦合模型更具现实意义[19]。

本研究以快速城市化典型区域深圳市为例, 以2004—2018 年为模拟历史期, 构建并验证 SD 模型, 然后将 SD 模型预测的 2025 年土地利用数量结果通过 CA 模型(来自 FLUS 模型的 CA 模块)分配到空间中。沿用深圳市实际土地变更调查结果的地类分类, 模拟预测耕地、园地、林地、草地、城镇用地、交通用地、水域和其他用地等 8 个地类, 并进行模拟多地类的土地利用空间分配精度验证。通过耦合 SD 和 CA 模型, 探索深圳市 2004, 2008, 2014和 2025 年四期土地利用的变化动态, 期望掌握深圳土地利用空间格局的时空变化特征, 为土地规划和土地利用变化的生态环境效应评估提供基础数据。

深圳市是中国南部海滨城市, 总面积为 1997.47km2。位于东经 113°43′—114°38′, 北纬 22°24′—22°52′, 东临大亚湾和大鹏湾, 西濒珠江口和伶仃洋, 南边与香港特别行政区相连, 北部与东莞市和惠州市接壤(图 1)。深圳下辖 9 个行政区和 1 个新区: 福田区、罗湖区、盐田区、南山区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区和大鹏新区。

在快速城市化进程中, 深圳市的土地利用格局经历了深刻的变化, 土地利用类型中的建设用地急剧扩张, 占比已逼近 50%。用地紧张已经成为制约城市发展的瓶颈, 伴随而来的生态环境问题也日益凸显。深圳市先后划定基本生态控制线、开展土地规划和土地整备的实践探索, 用以应对土地变化相关问题。但是, 城市更新进程中的变化难以预计, 深圳市依然面临土地发展困境。

图1 深圳市地理位置

Fig. 1 Geographical position of Shenzhen

将深圳市规划和自然资源局公布的 2004—2018年度土地变更调查数据作为 SD 模型的训练和验证数据。2004, 2008 和 2014 年土地利用矢量数据(Shapefile 文件)沿用深圳市土地变更调查结果的分类, 地图中的“其他土地”因在逐年变更调查数据中无合适对应项, 且面积很小, 后续处理中不纳入模型模拟。土地利用矢量数据源统一配准坐标系, 并进行投影转换, 生成单元为 10m×10m 的栅格数据。为保证土地利用模拟模型的顺利运行, 所有栅格数据取公共部分为掩模进行提取, 保证各时段的研究范围一致。计算适宜性概率的各类驱动因子(如人口和 GDP 等)来自资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn) 2015 年数据。坡度和坡向数据基于 30m 分辨率的 ASTGTM DEM, 在ArcGIS中计算获得。

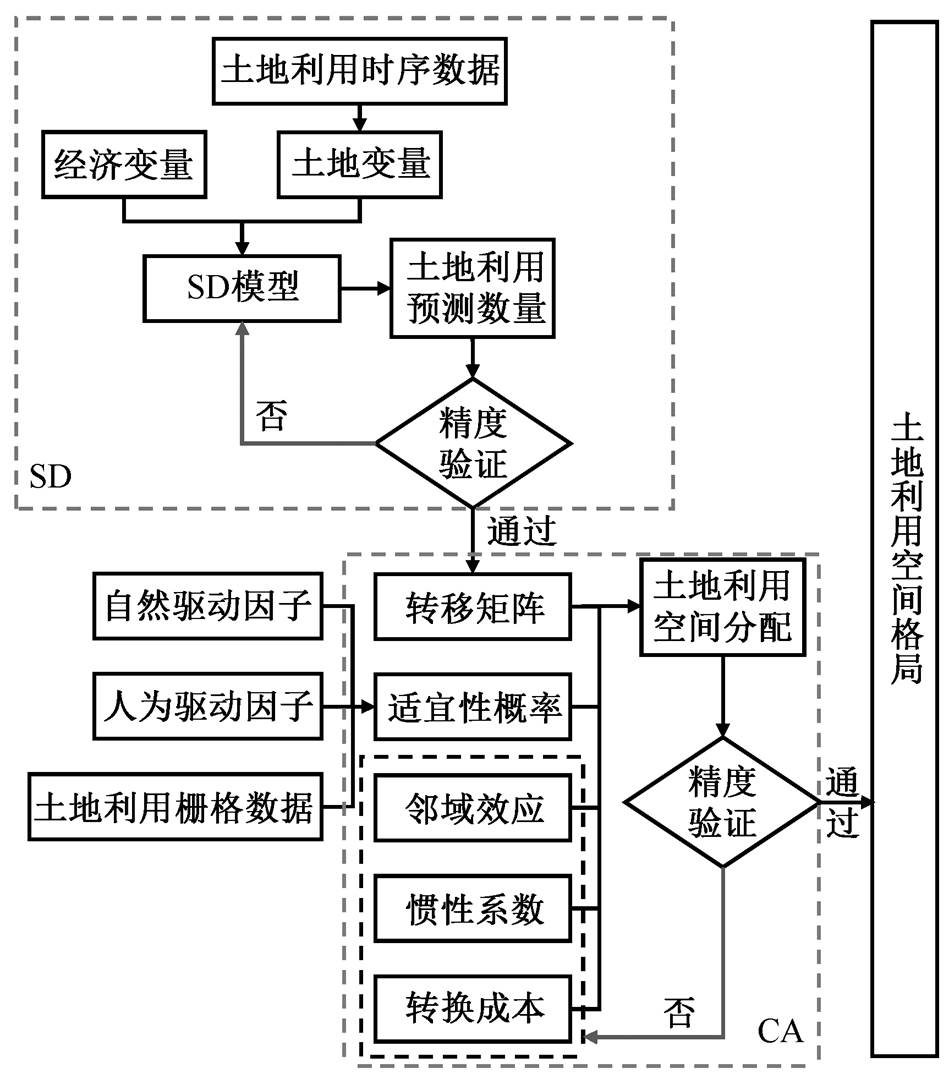

SD 模型能够预测时间序列上土地利用类型的数量变化, 但无法给出空间上的变化信息。CA 模型在微观尺度上模拟土地类型的演化选择和分配过程, 通过汇总得到宏观层面上的土地利用空间格局。FLUS 模型可以在 SD 和 CA 模型的基础上整合人工神经网络 ANN 和轮盘赌选择机制, 用于模拟多种因子驱动作用下的土地利用空间演化, 进而实现在时间序列和空间上对土地利用变化信息的充分挖掘。因此, 本文利用 FLUS 模型软件的模块, 将SD 模型预测的深圳市土地利用数量需求作为 CA模型模块的输入, 实现土地利用数据在空间上的分配。具体流程如图 2 所示。

系统动力学将复杂系统视为具有多重信息因果反馈机制的体系, 能够处理非线性和时变问题, 并进行定量仿真[20]。SD 模型能够在模拟土地利用变化的过程中分析社会经济变量的影响[21], 凭借其简便的建模方式以及对复杂非线性系统的科学模拟, 被广泛地用于城市复合系统和土地利用变化的仿真模拟[13,22]。

图2 技术流程图

Fig. 2 Technique flow chart

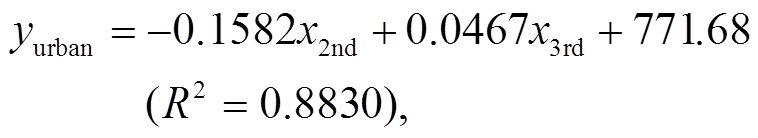

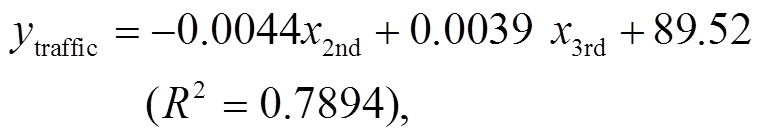

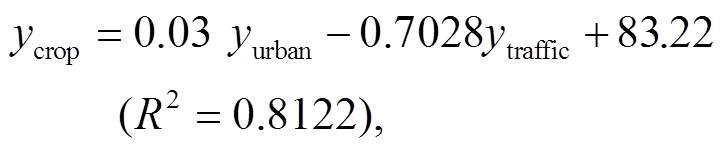

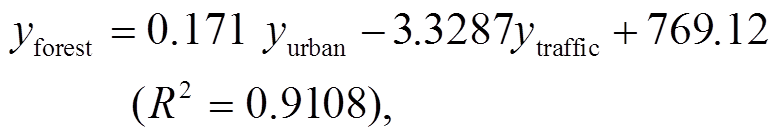

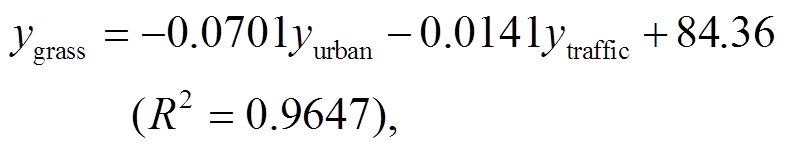

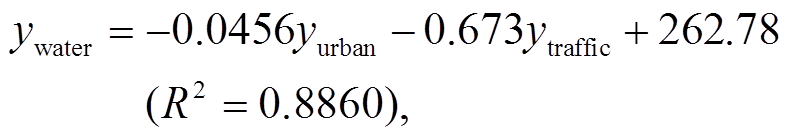

本文基于各土地利用类型之间及其与经济因素之间的线性回归关系, 构建用于模拟和预测土地利用变化的 SD 模型(图 3)。在 Vensim 软件中设定时间范围为 2004—2025 年, 时间步长为 1 年, 将 2004 —2018 年的历史统计数据用于模型训练和校正。在 SD 模型中, 土地利用类型被划分为耕地、园地、林地、草地、城镇用地、交通用地和水域 7 个地类。不同地类、水土资源和人地关系间存在时空耦合关系, 彼此相互影响, 并趋于协调统一[23]。因此, 本文通过构建二元回归关系, 将 SD 模型变量(城镇用地、交通用地与经济因素, 其他生态用地与城镇用地、交通用地)之间进行关联。二元回归关系的构建逻辑遵循模型变量间的现实关系——城市快速发展历经的产业结构升级, 将在土地利用结构上得到反映[24], 第二、三产业固定资产投资额的增加扩大对建设用地的需求[25–27], 建设用地的扩张势将侵占其他生态空间。土地变量间的二元回归关系如下:

(1)

(1)

(2)

(2)

图3 深圳市土地利用变化的 SD 模型

Fig. 3 SD model of land use change in Shenzhen

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

式中, x2nd 为第二产业投资额, x3rd 为第三产业投资额, yurban 为城镇用地面积, ytraffic 为交通用地面积, ycrop 为耕地面积, yscrub 为园地面积, yforest 为林地面积, ygrass 为草地面积, ywater 为水域面积。

土地利用动态度 K 用于描述研究区域某一时段某种土地利用类型的数量变化, 反映土地利用类型变化的幅度和速度, 常用于预测未来土地变化趋势[28]。计算公式如下:

(8)

(8)

式中, Ua 和 Ub 分别为研究时段初始和结束时该土地利用类型的面积, T 为研究时长。

元胞自动机模型是一种时间、空间和状态都离散, 空间相互作用和时间因果关系都为局部的网格动力学模型[29], 具有高度动态性和空间计算能力, 在地理学中用于土地利用类型转化和城市扩张过程的可视化[30–31]。CA 模型中元胞状态的转化规则在时间和空间上表现为局部特征, 表达式为

St+1=f(St, N), (9)

式中, St 和 St+1 分别为元胞在 t 和 t+1 时刻的状态集合, f 为元胞转化规则, N 为元胞邻域。

本文使用 FLUS 模型软件内置的基于自适应惯性机制的 CA 模块。在 CA 模型的迭代过程中, 根据特定栅格中所有土地利用类型的组合概率和轮盘赌机制, 将优势土地利用类型分配到该栅格中。为反映真实情况下土地利用类型的转变方式, 通过引入转换成本 scc→k、邻域效应 和自适应惯性系数

和自适应惯性系数 来计算栅格土地利用转变的组合概率。

来计算栅格土地利用转变的组合概率。

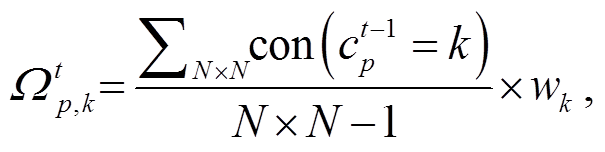

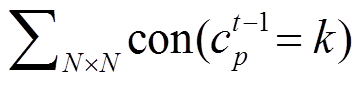

(10)

(10)

式中, 代表上一次迭代时刻 t−1时在 N×N 窗口内第 k 种土地利用类型的栅格总数, wk 为不同土地利用类型间的可变权重。

代表上一次迭代时刻 t−1时在 N×N 窗口内第 k 种土地利用类型的栅格总数, wk 为不同土地利用类型间的可变权重。

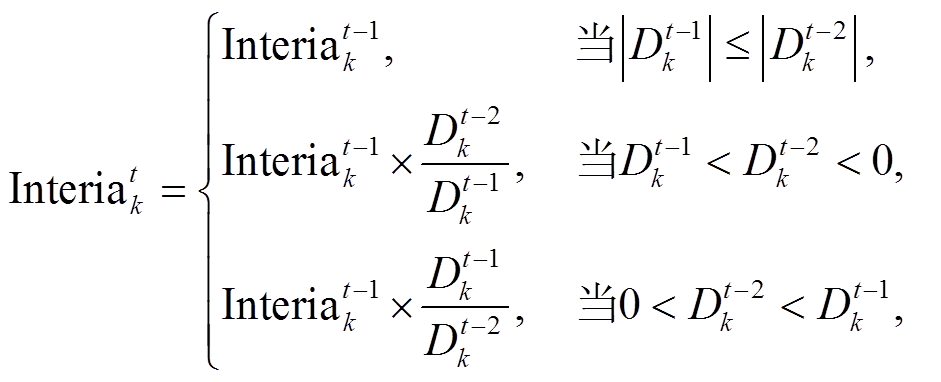

(11)

(11)

式中,  是宏观需求和土地类型 k 在 t−1 时刻的栅格数之间的差值。如果 k 不是当前土地利用类型, 那么土地类型 k 的惯性系数会设为 1, 并且不会改变该栅格单元土地利用类型 k 的组合概率。

是宏观需求和土地类型 k 在 t−1 时刻的栅格数之间的差值。如果 k 不是当前土地利用类型, 那么土地类型 k 的惯性系数会设为 1, 并且不会改变该栅格单元土地利用类型 k 的组合概率。

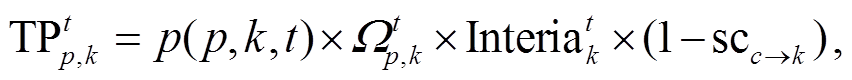

(12)

(12)

式中,  是栅格单元 p 在时刻 t 转换为土地利用类型 k 的总体概率; scc→k 为土地利用类型 c 到土地利用类型 k 的转换成本, 允许转化设为 1, 不允许转化则设为 1。

是栅格单元 p 在时刻 t 转换为土地利用类型 k 的总体概率; scc→k 为土地利用类型 c 到土地利用类型 k 的转换成本, 允许转化设为 1, 不允许转化则设为 1。

土地利用分布的采样数据用于三层神经网络(ANN)算法的训练, 在一期土地利用数据基础上, 结合多种人为和自然驱动因素, 获取研究区域内各用地类型的适宜性概率。栅格单元 p(p, k, t)在 t 时刻出现土地类型 k 的概率表示为

(13)

(13)

式中, wj,k 是隐藏层和输出层之间的适宜性权重, netj(p, t)是神经元 j 在隐藏层的响应值。

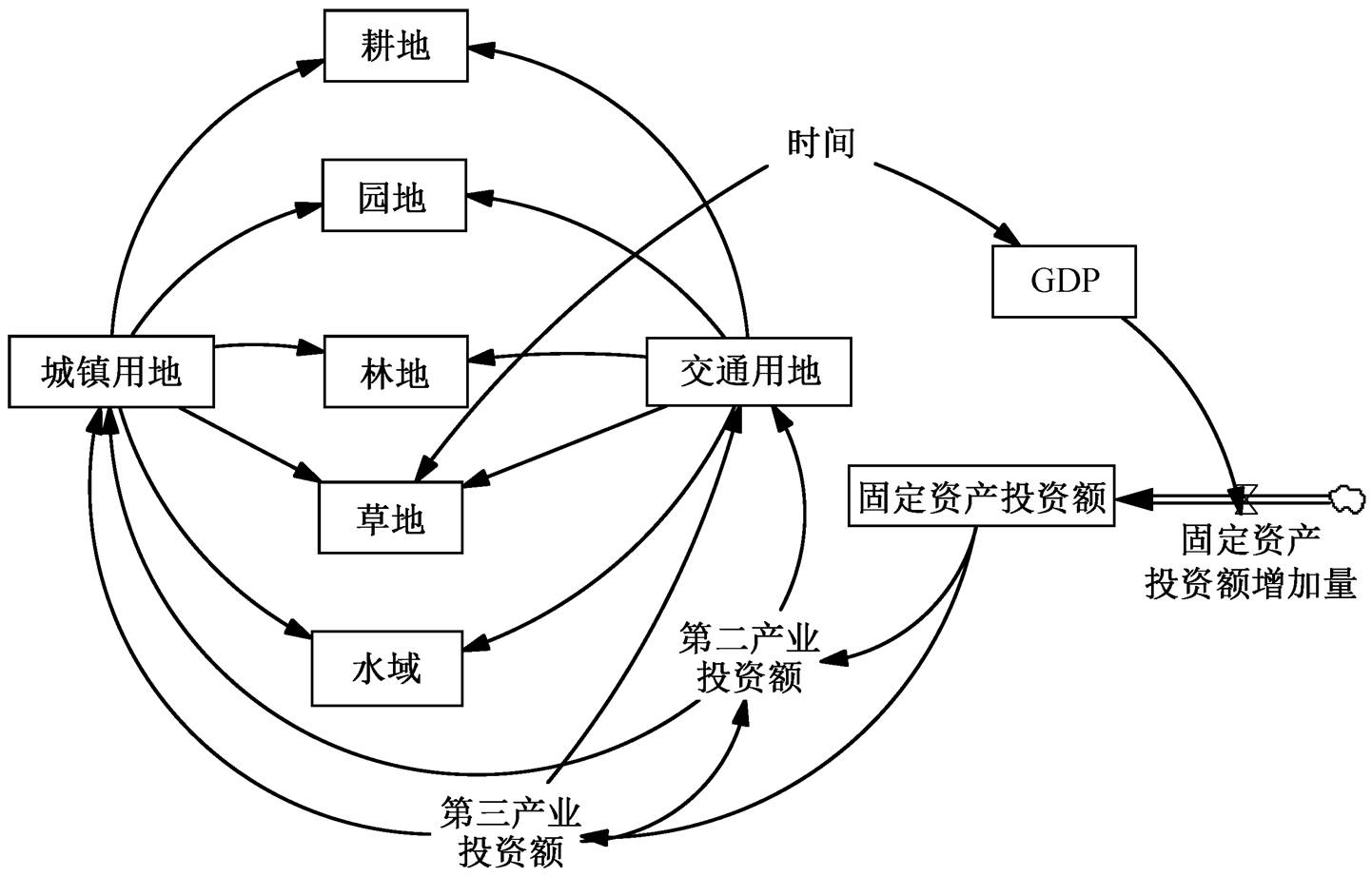

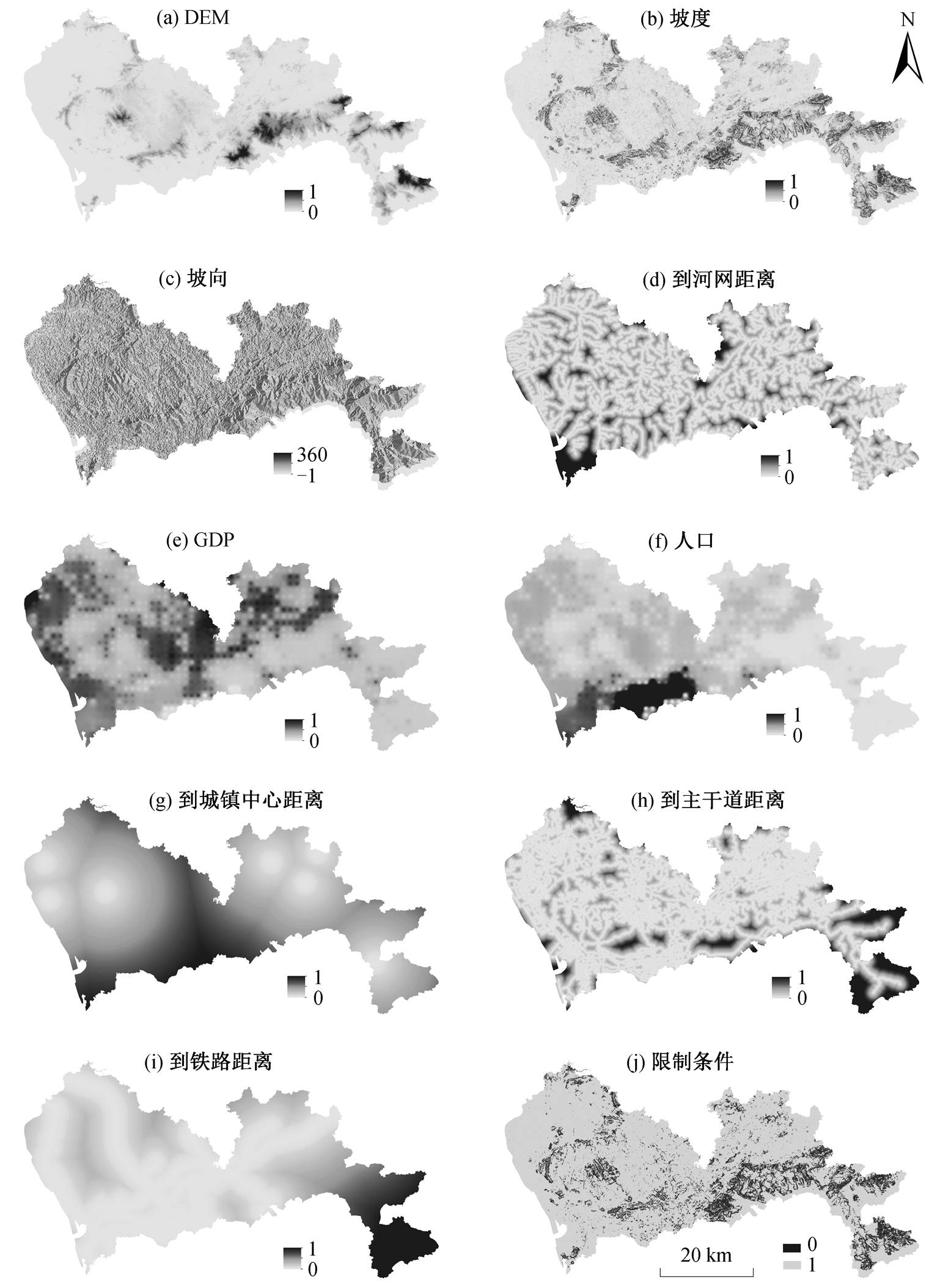

本文选取 1 个限制条件和 9 个驱动因子(图 4),输入 FLUS 模型软件中基于神经网络的出现概率(probability-of-occurrence)计算模块, 得到每个波段对应一种土地利用类型在各个像元上的适宜性概率。限制条件为布尔类型, 即将允许和禁止分别赋值 1 和 0, 是“硬决策”; 约束因子为适宜性由低到高的“软决策”[32]。将适宜值域标准化为 0~1。根据《深圳经济特区水土保持条例》中的水土保持预防规定设定限制条件, 即河道及水渠两侧外延 100m内大于 10°的山坡地、铁路和公路两侧外延 50m 内大于 10°的山坡地以及其他大于 25°的坡地赋值为0。驱动因子分为人文因素和自然因素两类, 人类活动影响的驱动因子包括 GDP、人口、城镇中心、公路网和铁路网, 自然地形驱动因子包括DEM、坡度、坡向和水系。其中, 城镇中心、公路网和铁路网因子利用 ArcGIS 中的 Distance 模块进行处理。最终将各类驱动因子统一归一化到[0, 1], 从 0 到 1 表示距离由近及远, 数量由少到多。

为保证结果的重现性和精确性, 对 SD 模型模拟的各土地利用类型面积使用平均相对误差 MRE、纳什系数 NSE 和拟合优度 R2 三种参数进行分析。一般地, 当观测值与模拟值之间的相对误差小于5%时, 认为模型是有效的。纳什系数位于−∞~1 之间, 越接近 1, 模型结果越可靠; 接近 0, 表示模型结果接近平均观测值。R2 介于 0~1 之间, 用于描述观测值和模拟值的共线性。统计参数的计算公式如下:

(14)

(14)

(15)

(15)

(16)

(16)

式中, Si 和 是第 i 类指标的模拟值和模拟平均值, Ai 和

是第 i 类指标的模拟值和模拟平均值, Ai 和 分别是第 i 类指标的观测值和观测平均值。

分别是第 i 类指标的观测值和观测平均值。

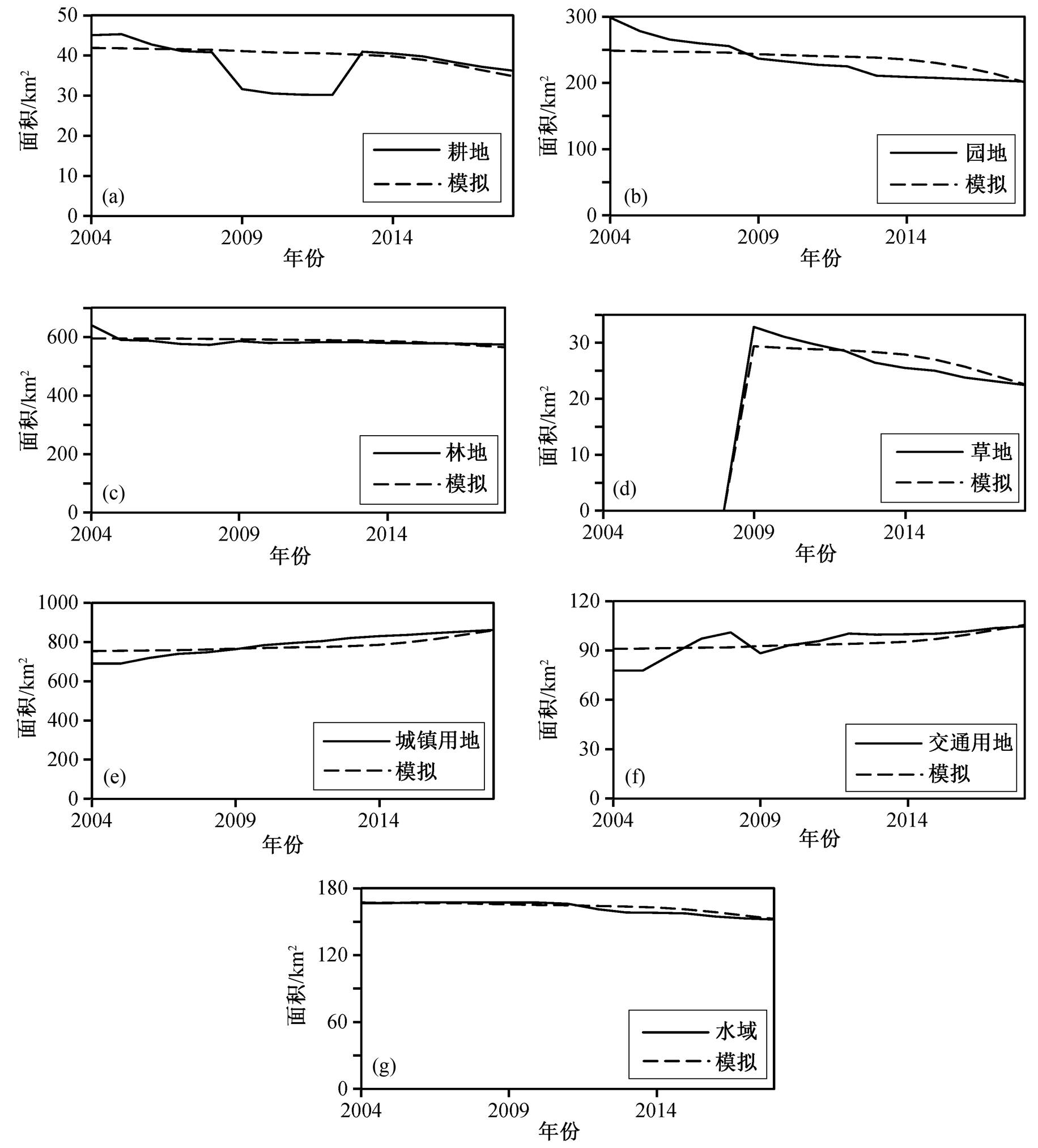

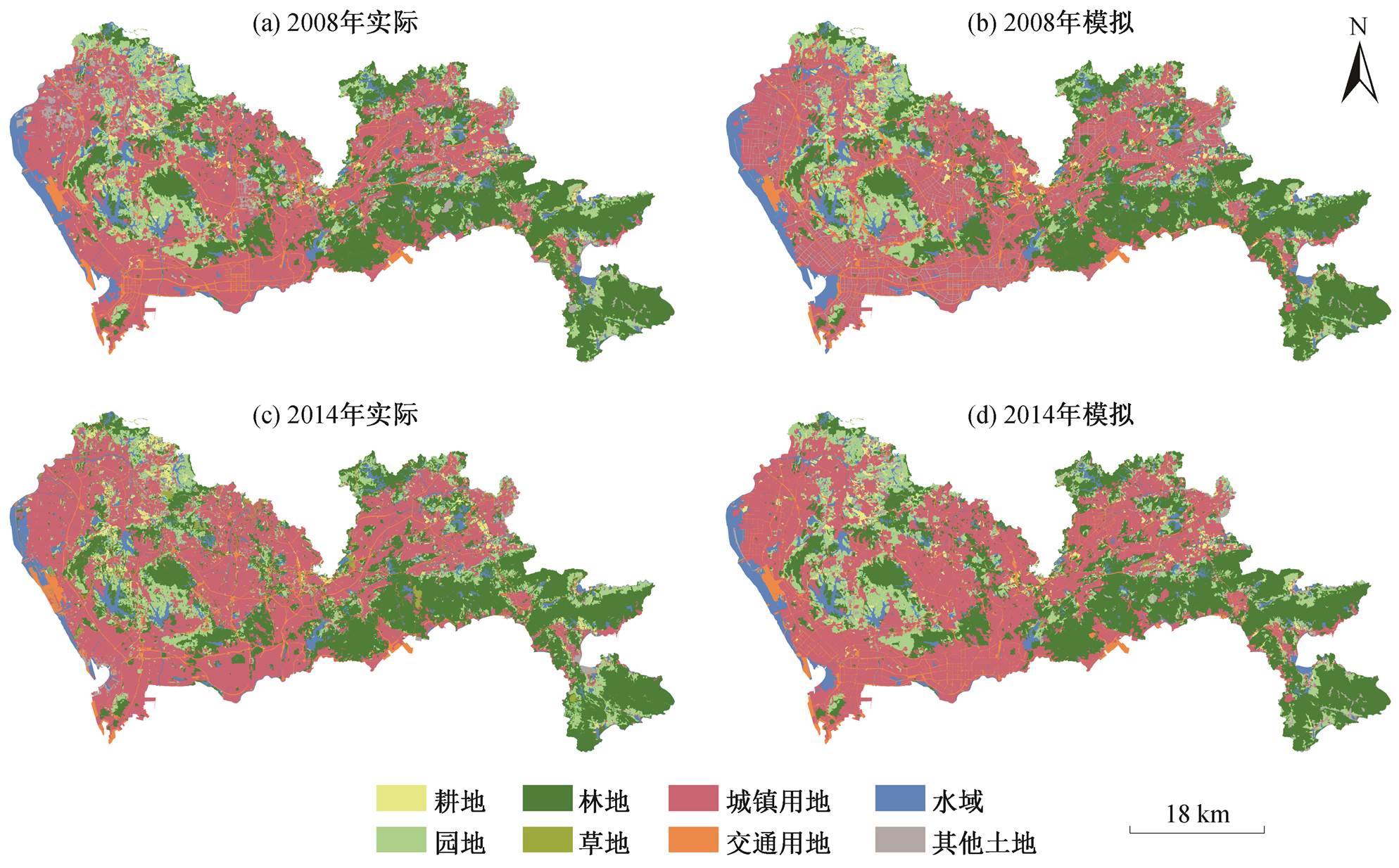

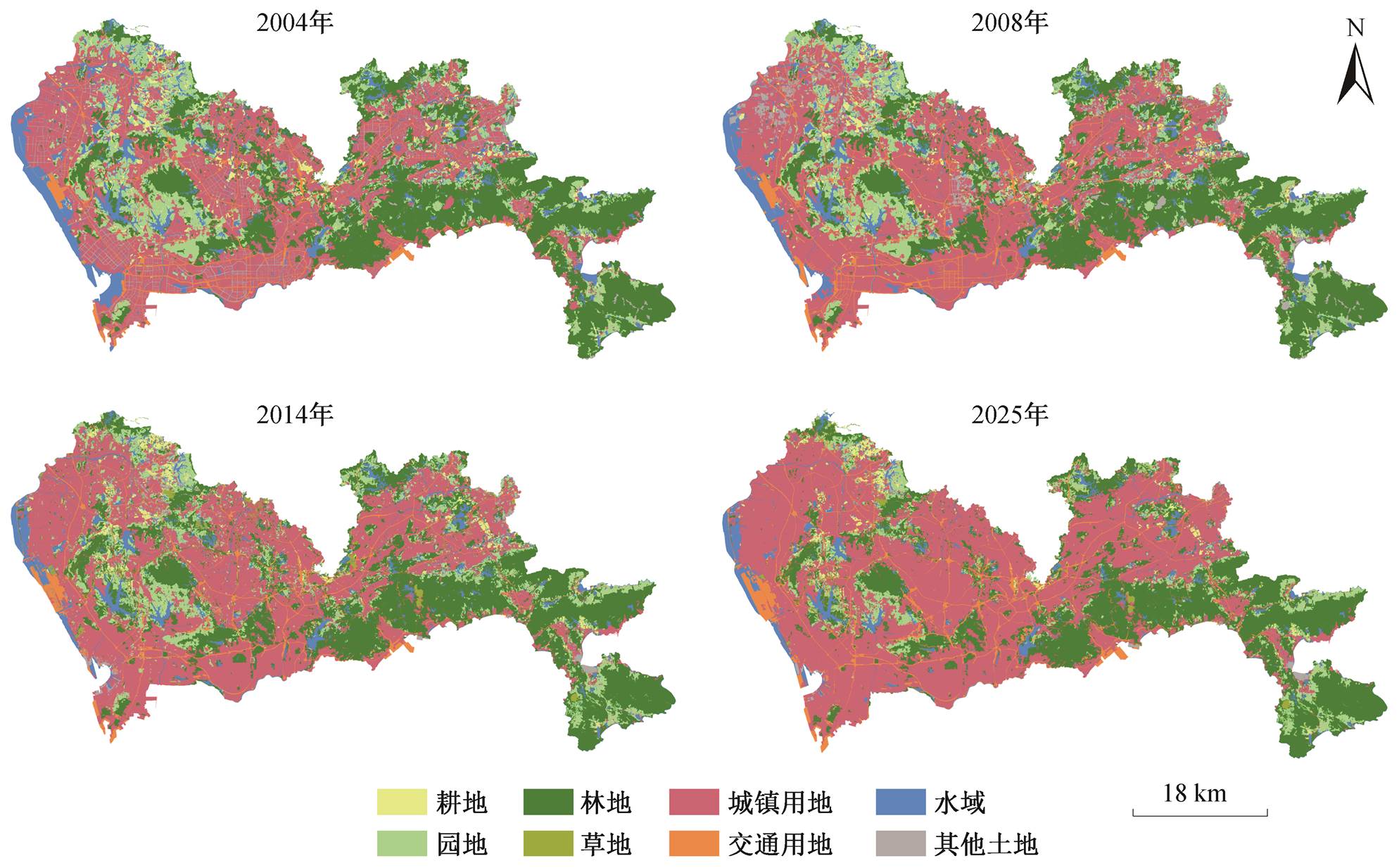

本文选用 Kappa 系数和总体分类精度来反映土地利用空间模拟的精度。总体分类精度可以直接反映正确分类的类别像元数与总的类别个数的比值, Kappa 系数表示被评价的分类与完全随机的分类相比错误减少的比例。Kappa 系数计算结果介于−1~ 1 之间, 越接近 1 表明模拟效果越好。0 式中, Po 为分类正确的结果占比, 也就是总体分类精度; Pc 是随机情况中分类正确的结果占比; 1 是理想情况下分类正确的结果占比。 3.1.1土地利用面积模拟验证 表 1 列举 2004—2018 年间各土地利用类型历史值与模拟值对比的统计参数。可以看到, 林地、草地、城镇用地、交通用地和水域的 MRE 基本上可以控制在 5%以内或左右, 耕地和园地的 MRE 分别为 11.02%和 7.53%。耕地的纳什系数为负数, 其他土地类型的纳什系数均大于 0。草地、城镇用地和水域的 R2 分别达到 0.99, 0.70 和 0.84, 其他土地类型的 R2 都不理想, 尤其是耕地和林地, 原因是模型验证的早期数据模拟效果较差。虽然模型的模拟结果不尽如人意, 但仍然可以使用。以图 5 中耕地的模型拟合验证曲线为例, 2009—2012 年的相对误差达到 30%左右, 此后的模拟效果非常好, MRE 只有2.24%。在系统动力学模型中, 一定程度的误差是允许的, 这是因为系统动力学模型往往被用来研究复杂系统在时间序列上的变化。模型有效性验证的结果显示, 该模型可以满足接下来研究的需求。 图4 土地利用变化驱动因子 Fig. 4 Driving factors of land use change 3.1.2空间格局模拟评价 为评价 CA 模型空间模拟的精度, 选取 2004, 2008 和 2014 年土地利用数据, 将基于 2004 年土地利用数据得到的 2008 年预测值(图 6(b))与实际值(图 6(a))相对比, 基于 2008 年土地利用数据得到的2014 年预测值(图 6(d))与实际值(图 6(c))相对比, 结果如表 2 所示。2008 年的 Kappa 系数为 0.76, 总体精度为 0.82; 2014 年的 Kappa 系数只有 0.61, 总体精度为 0.73。从评价参数对比来看, 2008 年的模拟有足够的精度, 2014 的精度相对一般。观察各年土地利用实际分布, 发现模拟结果精度的差距主要来自深圳市不同阶段耕地、草地、交通用地和其他用地的变化。2004—2008 年期间, 深圳市土地格局变化以城市扩张为主, 对两类主导地类林地和城镇用地的分类正确度分别达 93.61%和 83.42%。2008—2014 年期间, 深圳市土地利用格局经历着剧烈变化, 地下交通的快速发展使得地面交通占地面积锐减, 基本农田改造工程增加了集中化的规模耕地, 再加上限制区内实际发生了土地类型转换, 产生一定的误差, 因此对该时期的预测结果精度一般。 表1 模型验证统计参数 Table 1 Statistical parameters of model validation 土地利用类型统计分析值 MRE/%R2NSE 耕地11.020.04−0.14 园地7.530.560.47 林地1.800.150.09 草地3.850.990.99 城镇用地3.840.700.61 交通用地5.560.440.42 水域1.380.840.77 图5 土地利用类型拟合验证曲线 Fig. 5 Validation with fitting curve of land use change 图6 模拟土地利用图与实际土地利用图对比 Fig. 6 Comparison of simulated and actual land use change images 表2 土地利用预测精度对比 Table 2 Comparison of prediction accuracy of land use change 年份土地利用类型实际栅格数预测栅格数一致栅格数正确率/%Kappa系数总体精度 2008耕地39922842336125920964.930.760.82 园地24961022496102200846880.46 林地56267295626729526736593.61 草地134138747290121.63 建设用地74151007415100618563683.42 交通用地1019569100010272470971.08 水域1442125144212512987083.89 2014耕地41206841206816476439.980.610.73 园地20693442309046120115958.05 林地56773825677382462820081.52 草地2521041240214880.59 建设用地82232898223306680294382.73 交通用地92107892107834622637.59 水域1180733118073376216464.55 李国珍[33]基于深圳市 6 个一级分类的地类, 利用 2010 年数据预测 2015 年土地利用情况, 精度验证得到 Kappa 系数为 0.914 和建设用地的预测正确率为 96%。将本文结果与该研究对照可以发现, 2010年以来, 各类土地利用类型分布格局趋于稳定, 此时模型对城市扩张格局的预测精度比较高。上述参数验证结果还说明, 预测精度与预测地类数量和预测阶段有关。由于快速城市化和土地规划的影响, 深圳的土地利用空间分布变化剧烈, 特别是交通用地、耕地和草地, 这些突变的用地变化(如破碎化耕地和草地在空间上的突现和城市地下交通发展等)影响着预测精度。但是, 由于建设用地转换一般具有不可逆性, 模型对预测城镇用地等用地类型的扩张仍然具有很好的模拟效果。 表 3 列举各土地利用类型的年平均动态度。可以看出, 建设用地中的城镇用地和交通用地均呈现增速放缓的趋势。在深圳市开展的一系列土地生态环境建设政策下, 作为生态价值保护对象的林地和水域得到一定程度的保护, 水土流失和生境侵占的情况得到有效的控制, 预计未来林地和水域面积的减少可控制在 2%以内。在农用地中, 耕地占比不足 5%, 但是耕地变化非常剧烈, 整体上呈现快速下滑的趋势。深圳市通过建立基本农田保护制度和划定基本农田改造区来实现对农用地的管理。但是, 在高速城市化的背景下, 这种被动式的农用地管制制度严重失灵[34]。深圳实际人口增长规模超出预期, 经济总量急剧扩大, 必然会加剧城市周边农用地与建设用地扩张之间的冲突, 耕地、园地和草地的流失是必然结果。 表3 土地利用类型动态度 Table 3 Dynamic change degree of multiple land use types 土地利用类型平均动态度/% 2004—2008年2008—2014年2014—2025年 耕地−2.38−0.14−3.57 园地−3.61−3.03−2.97 林地−2.620.18−0.91 草地0.00>100−5.03 城镇用地2.071.852.02 交通用地7.46−0.192.45 水域0.10−0.94−1.54 以 2014 年土地利用图为输入, 将 SD 模型预测的 2025 年各土地利用类型数据作为 CA 模型的转移矩阵输入, 得到 2025 年土地利用预测图。该模拟情景不考虑政策和规划等的影响, 遵循当前的土地利用变化趋势。图 7 综合对比 2004, 2008, 2014 和预测的 2025 年土地利用格局空间变化。可以看出, 深圳市整体土地利用结构基本上不变, 以建设用地和林地为主, 但是各土地利用类型在数量和空间分布上存在明显的变化。其中最为明显的是, 建设用地通过侵占园地和林地等呈现外延式扩张和连通, 且这种趋势在逐渐增大, 2025 年建设用地将更加集聚, 农用地类型分布更加破碎。 图7 2004, 2008, 2014和2025年土地利用空间格局 Fig. 7 Spatial pattern of land use in 2004, 2008, 2014 and 2025 在当前土地利用类型不变时, 预计 2014—2025年期间, 耕地、园地、林地、草地和水域的面积减幅将分别达到 39.26%, 32.72%, 10.06%, 55.3%和16.93%。基于 ArcGIS 的交叉分析结果, 可以发现耕地减少的主要转化途径是变为城镇用地, 园地、草地和水域都不同程度地向城镇用地和交通用地转变。城镇用地和交通用地的面积分别增加 186.74 和29.86 km2, 总体占比分别提高 10%和 1.5%。其他用地面积也大幅度减少, 主要转化为城镇用地, 表明闲置土地紧张。为抑制城市无序扩张带来的土地粗放利用, 进一步规范土地利用以及建设用地增长的减量化仍是城市土地利用未来发展的任务。 本文以快速城市化典型城市深圳为例, 使用未来用地模拟(FLUS)模型中系统动力学(SD)与元胞自动机(CA)耦合的研究方法, 通过构建 SD 模型, 模拟土地利用类型在时间序列上的数量关系, 将预测得到的 2025 年土地利用需求数据作为 CA 模型的预测输入, 开展土地利用格局空间变化的模拟和预测。研究结果表明, SD-CA 耦合模型对追踪土地利用数据时间序列和空间格局的动态变化有相对可靠的解释能力。快速城市化导致农用地转向建设用地, 预计 2014—2025 年期间耕地、园地、林地、草地和水域面积减幅分别达到 39.26%, 32.72%, 10.06%, 55.3%和 16.93%; 建设用地连通性显著增加, 总体占比超过 50%。未来城市人口的持续增长和经济的高速发展无法通过现有的建设用地节约化和集约化利用得到满足, 势必引起城市空间的继续扩大。如何提高建设用地在供给紧张条件下的用地保障能力, 协调城市用地的理性扩张, 是当前乃至今后一段时期内需要关注的核心问题。 土地利用模拟预测结果反映了快速城市化背景下城市扩张的趋势和发展格局, 对城市土地资源的管控具有预警意义。作为开展生态环境效应评价等相关研究的基础工作, 土地利用变化过程和趋势预测分析可以从不同视角为政府土地利用规划决策提供科学参考。 参考文献 [1] Seto K C, Fragkias M, Guneralp B, et al. A Meta-analysis of global urban land expansion. PloS One, 2011, 6(8): e23777 [2] Newbold T, Hudson L N, Hill S L L, et al. Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. Nature, 2015, 520: 45–50 [3] Seto K C, Guneralp B, Hutyra L R. Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools. P Natl Acad Sci USA, 2012, 109(40): 16083–16088 [4] Chu H J, Lin Y P, Huang C W, et al. Modelling the hydrologic effects of dynamic land-use change using a distributed hydrologic model and a spatial land- use allocation model. Hydrol Process, 2010, 24(18): 2538–2554 [5] Dale V H. The relationship between land-use change and climate change. Ecol Appl, 1997, 7(3): 753–769 [6] Camara M, Jamil N R, Bin Abdullah A F. Impact of land uses on water quality in Malaysia: a review. Ecol Process, 2019, 8(1): 1–10 [7] Sun L, Wei J, Duan D H, et al. Impact of Land-Use and Land-Cover Change on urban air quality in representative cities of China. J Atmos Sol-Terr Phy, 2016, 142: 43–54 [8] Turner B, Skole D, Sanderson S, et al. Land-use and land-cover change: science/research plan [R]. Stock-holm: IGBP Report No.35/ HDP Report No.7, 1995 [9] 张晓荣, 李爱农, 南希, 等. 基于 FLUS 模型和 SD模型耦合的中巴经济走廊土地利用变化多情景模拟. 地球信息科学学报, 2020, 22(12): 2393–2409 [10] Wang Y, LI S C. Simulating multiple class urban land-use/cover changes by RBFN-based CA model. Com-puters & Geosciences, 2011, 37(2): 111–121 [11] 何春阳, 史培军, 陈晋, 等. 基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究. 中国科学(D辑): 地球科学, 2005, 35(5): 464–473 [12] 雷师, 全斌, 欧阳鸿, 等. 基于 Markov 模型的长沙市和泉州市土地利用变化预测及对比研究. 水土保持研究, 2013, 20(6): 224–229 [13] 崔学刚, 方创琳, 李君, 等. 城镇化与生态环境耦合动态模拟模型研究进展. 地理科学进展, 2019, 38(1): 111–125 [14] 吴健生, 冯喆, 高阳, 等. CLUE-S 模型应用进展与改进研究. 地理科学进展, 2012, 31(1): 3–10 [15] Lauf S, Haase D, Hostert P, et al. Uncovering land-use dynamics driven by human decision-making — a combined model approach using cellular automata and system dynamics. Environmental Modelling & Software, 2012, 27/28: 71–82 [16] 田贺, 梁迅, 黎夏, 等. 基于 SD 模型的中国 2010―2050 年土地利用变化情景模拟. 热带地理, 2017, 37(4): 547–561 [17] Liu X P, Liang X, Li X, et al. A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects. Landscape Urban Plan, 2017, 16: 94–116 [18] 戴尔阜, 马良. 土地变化模型方法综述. 地理科学进展, 2018, 37(1): 152–162 [19] 赵俊三, 袁磊, 张萌. 土地利用变化空间多尺度驱动力耦合模型构建. 中国土地科学, 2015, 29(6): 57–66 [20] 王其藩. 系统动力学. 北京: 清华大学出版社, 1995 [21] Haase D, Haase A, Kabisch N, et al. Actors and factors in land-use simulation: the challenge of urban shrinkage. Environmental Modelling & Software, 2012, 35: 92–103 [22] 曹祺文, 顾朝林, 管卫华. 基于土地利用的中国城镇化 SD 模型与模拟. 自然资源学报, 2021, 36(4): 1062–1084 [23] 侯一峰, 汪洋, 张帅. 新疆渭干‒库车河流域土地利用变化空间耦合及其生态效应. 灌溉排水学报, 2020, 39(6): 11–18 [24] 严超, 张安明, 石仁蓉, 等. 重庆市土地利用结构与产业结构耦合协调发展评价. 西南师范大学学报(自然科学版), 2015, 40(7): 158–164 [25] Dang A N, Kawasaki A. Integrating biophysical and socio-economic factors for land-use and land-cover change projection in agricultural economic regions. Ecol Model, 2017, 344: 29–37 [26] Jiao M Y, Hu M M, Xia B C. Spatiotemporal dynamic simulation of land-use and landscape-pattern in the Pearl River Delta, China. Sustain Cities Soc, 2019, 49: 101581 [27] 耿冰, 付梅臣. 基于 SD 模型的土地可持续集约利用情景模拟. 技术经济与管理研究, 2017(3): 8–13 [28] 王秀兰, 包玉海. 土地利用动态变化研究方法探讨. 地理科学进展, 1999, 18(1): 83–89 [29] 周成虎, 孙战利, 谢一春. 地理元胞自动机研究. 北京: 科学出版社, 1999 [30] 赵莉, 杨俊, 李闯, 等. 地理元胞自动机模型研究进展. 地理科学, 2016, 36(8): 1190–1196 [31] Sante I, Garcia A M, Miranda D, et al. Cellular automata models for the simulation of real-world urban processes: a review and analysis. Landscape Urban Plan, 2010, 96(2): 108–122 [32] 殷晓芳. 基于 CA-Markov 模型的建设用地模拟预测研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2014 [33] 李国珍. 基于 FLUS 模型的深圳市土地利用变化与模拟研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2018 [34] 刘宪法, 刘蓉. 高度城市化地区农用地管理制度探索——以深圳为例. 开放导报, 2011(2): 13–16 Forecasting Spatial Pattern of Land Use Change in Rapidly Urbanized Regions Based on SD-CA Model Abstract As the method in the Future Land Use Simulation (FLUS) model, System Dynamics (SD) and Cellular Automata (CA) are used to explore the spatiotemporal change features of land use in Shenzhen City, a typical rapidly urbanized region. Future land use demand was obtained by using SD model based on historical data from 2004 to 2018 for the use of spatial prediction. Then, CA model was used to predict the spatial distribution of eight land types (cropland, scrub, forest, grassland, urban land, traffic land, water area, and other land) in 2025 based on the 2014 land use map and the dynamic change of land use was analyzed. The simulation accuracy of land use pattern containing multiple land types in different time periods was relatively reliable, indicating that the SD-CA coupling model could be used to simulate the spatial patterns of land use in regions undergoing drastic changes of multiple land types. It was estimated that the percentage decline of the area of cropland, scrub, forest, grassland, and water in 2025, would reach to 39.26%, 32.72%, 10.06%, 55.3%, and 16.93%, respectivelycompared with that in 2014. The proportion of construction land (urban land and traffic land) area would account for more than half. The distribution of natural land types would become more fragmented and discrete while construction land would be continuously expanded and internally connected by encroaching on the ecological land. The results could provide support for land planning and evaluation of ecological and environmental effects from land use change in Shenzhen City. Key words rapid urbanization; LUCC; SD-CA model; FLUS model; land prediction; Shenzhen City doi: 10.13209/j.0479-8023.2022.005 深圳市政府咨询项目(20170450)资助 收稿日期: 2021-04-08; 修回日期: 2021-04-23 (17)

(17)

3 结果分析

3.1 模型验证

3.2 土地利用变化分析

4 结论