城镇化是现代化的必由之路, 对经济社会发展具有重大意义[1]。城乡间的经济收入差距是农村人口向城镇流动的主要原因[2]。与一般农村相比, 牧区城镇化有其特殊性。在超载过牧导致草原生态退化的解释逻辑下, 牧区城镇化不仅有助于推动牧民生计转型, 促进地区经济发展, 更是减少牧区人口和草原载畜量, 恢复和保护草原生态环境的重要手段[3-5]。牧民定居、生态移民和牧区学校撤并等政策也成为牧民向城镇流动的重要驱动力[6]。

尽管国家政策试图实现牧民城镇定居和转产就业, 搬迁牧民保留畜牧业生产的现象却普遍存在。王晓毅[7]对青海格尔木市区的生态移民的调查表明,牧民在搬迁时将草场转给亲戚和邻居使用, 而将部分或全部牲畜寄养在亲戚或朋友家, 还有些家庭通过内部分工, 一部分人搬迁到移民村, 另一部分人继续留在牧场。王林静等[4]基于内蒙古锡林浩特市牧民移民家庭的调研, 发现近七成移民家庭仍然依靠牧业收入维持生活, 并产生移民在学校假期全部返回牧区的“季节性市民”现象。王皓田[8]在内蒙古四子王旗的调查显示, 一部分搬迁牧民在城镇从事工商业的同时, 还雇用羊倌放牧。

以上研究或将搬迁牧民保留畜牧业生产视为缺乏替代生计下的一种生计适应策略, 保有牲畜是为了提供收入, 满足城镇生活所需[4,7], 或认为保留畜牧业生产是家庭多元生计的一部分, 保有牲畜是为了收入最大化[8-9]。这些研究者同时呼吁重视牧民的能动性和自主性, 并探讨其对牧区城镇化的启示,即允许牧民在城镇与牧区之间自由流动, 在享受城镇生活便利的同时保留牧业生计, 以便保障牧区城镇化的有序进行, 实现城乡互动[8-11]。已有研究认识到搬迁牧民保留畜牧业生产在生计方面的合理性, 但存在两方面的不足。一方面, 对牧民保留畜牧业生产行为的影响因素未做深入讨论, 阻碍了对牧民生计策略的进一步理解, 无法提供有针对性的政策建议。另一方面, 未分析搬迁牧民保留畜牧业生产对草原生态的影响, 无法回应通过牧区城镇化实现草原生态治理的重大命题。

为了理解搬迁牧户保有牲畜的行为逻辑, 本文首先分析关于小农行为的两个经典理论: “道义小农”和“理性小农”。“道义小农”学派以斯科特和恰亚诺夫等为代表, 认为小农的行为选择更强调生存需要和道义理性, 而非追求利润[12-13]。斯科特[12]在关于殖民地时代被迫从自然经济卷入市场与资本主义的东南亚农民及农民经济的研究中, 详细地分析道义小农的“安全第一”决策原则: 农民在一定条件下, 出于生存理性, 会要求安全第一, 生存安全比高平均收入优先, 只有当生存安全没有风险或风险不大时, 农民才会更多地考虑收益。“理性小农”学派以舒尔茨和波普金等为代表, 主张小农的行为选择更强调经济利益, 追求利润最大化[14-15]。如舒尔茨[14]在《改造传统农业》中提出, 农民本质上是与资本家一样的理性牟利者, “一旦有了投资机会和有效的刺激, 就会点石成金”。可以发现, “道义小农”和“理性小农”的假设能够对现有研究中搬迁牧民保留畜牧业生产的原因做出理论解释。

本文通过实地调研, 了解搬迁牧户保有牲畜的原因, 认为“道义小农”的假设更符合本文案例地搬迁牧户保有牲畜的原因。因此, 本文以青海省玉树州3 个村庄的搬迁牧民为例, 分析牧民在迁出地保有牲畜的具体形式、原因和数量变化, 并根据斯科特关于道义小农“安全第一”的原则选择变量, 定量地探究牧户保留牲畜行为和数量的影响因素, 讨论保有牲畜作为适应策略面临的问题以及对草原生态的影响, 并据此提出政策建议。

1 数据和方法

1.1 研究区概况

玉树市是玉树藏族自治州州府所在地, 位于青海省西南部, 地处青藏高原东部。境内平均海拔4493.4 m, 地形以山地高原为主, 属典型的高原高寒气候, 年均温为 2.9℃, 草地类型以高寒草甸为主。玉树市辖 4 个街道办事处 2 镇 5 乡, 土地面积为 1.57 万 km2, 2016 年全市总人口为 111352 人, 近93%是藏族。玉树市是一个以牧为主、农牧结合的半农半牧市, 2017 年全体居民人均可支配收入为 20059 元。玉树州全境位于三江源保护区内, 生态环境脆弱。

访谈牧户来自 G 村、Y 村和 Z 村, 3 个村庄的基本信息见表 1。案例村的牧户搬迁从 20 世纪 90 年代开始, 并集中在 2006 年后①主要原因: 牧区村庄撤点并校政策的实施; 虫草价格上涨, 牧民现金收入增加; 玉树市灾后重建, 就业机会增加。。案例村无生态移民项目, 因此牧户的搬迁属于自发型搬迁。子女入学是案例地牧户搬迁的主要原因, 少数牧户为了寻找生计而搬到玉树市。目前, 3 个村搬迁到玉树市的牧户比例在 40%~50%之间。玉树州是青海省主要的虫草产区, 虫草产量占全省的 60%以上, 3 个案例村中的 Y 村虫草资源尤为丰富。搬迁户的收入来源中, 虫草收入平均占比超过 40%, 其中 Y 村虫草收入占比超过 60%。

表1 案例地的基本信息

Table 1 Basic information of study sites

说明: 数据来源于关键人物访谈。* 本文的搬迁户指一半或一半以上家庭成员搬迁到玉树市区生活的牧户。实际上, 3 个村的搬迁户中,家庭成员完全搬迁的户数占比分别为 98%, 92%和 100%。除 5—6 月搬迁户返回牧区采挖虫草外, 其他时间都住在玉树市区。

案例村 总户数 总人口数 搬迁户数* 草场面积/万亩 牲畜数量/头或只 距玉树市路程/km牛 羊 马G 村 318 1325 166 9.5 8900 300 75 20 Y 村 418 1500 205 50.7 12000 100 0 120 Z 村 280 1268 110 42.0 6000 0 0 180

1.2 数据来源

2018 年 8 月和 2019 年 7—8 月, 本研究组两次在案例村和玉树市区进行田野调查, 主要通过关键人物访谈和半结构问卷调查两种方式获取数据。访谈的关键人物包括村干部、会计和社长等, 访谈内容包括案例村整体的人口搬迁、畜牧业生产和草场使用等。问卷调查内容包括牧户搬迁原因、家庭人口、职业和收入和牲畜数量变化等。在考虑样本贫富分布的基础上进行分层抽样, 共获得 158 个样本(G 村 59 户, Y 村 65 户, Z 村 34 户), 各村抽样比例均为 30%左右。

为保证调查质量, 问卷调查对象基本上为户主,平均每户访谈时间约为 2 小时。在 158 个搬迁户样本中, 保有牲畜的搬迁户有 72 个, 占 46%。为了最大限度地利用调查数据, 模型分析采用两次调研获得的牧户 2017 年截面数据。由于少数样本部分数据缺失, 或在 2018 和 2019 年才搬迁, 本文纳入模型回归的样本数为 144 个(G 村 55 户, Y 村 57 户, Z 村32 户), 其中保有牲畜的搬迁户 64 个, 占44%。

1.3 模型和变量

本文从放牧压力变化和牧民生态感知两方面来评估搬迁牧户保有牲畜的生态影响。在放牧压力变化方面, 由于案例村的草场使用制度均为共用, 草场使用面积是固定的, 故只考虑牲畜数量的变化。牧户搬迁后, 留居户的牲畜数量可能增加, 在这种情况下, 迁出地的草场生态未必会改善。因此, 应分别分析搬迁牧户在迁出后保有牲畜的数量变化和迁出地牲畜数量的整体变化。牲畜数量变化可分为增加、减少及波动(或不变) 3 种情况。在牧民生态感知方面, 由于牧民搬迁的时间集中在2006 年以后, 故以留居牧民对近 10 年村内草场生态变化趋势的整体认知作为评估指标, 并分为改善、下降、没有变化和不确定 4 种情况。与搬迁前相比, 若搬迁牧户保有的牲畜数量减少, 则认为搬迁牧户保有牲畜的行为没有直接增加迁出地的放牧压力, 牧户搬迁实现部分减畜的目标。

为了分析搬迁牧户保有牲畜行为的影响因素,本文选取 Logit 模型进行回归, 模型设定为

其中, P 表示搬迁户选择保有牲畜的概率; Y 表示搬迁户是否保有牲畜, 是为 1, 否为 0; xi表示对搬迁户可能产生影响的一系列变量(表 2), αi表示xi的估计系数; ε 表示随机误差项。

表2 变量定义与测量方式

Table 2 Definition and measurement of the main variables

变量类型 变量名 变量解释与测量方式家庭规模 家庭成员数 家庭人数就业人数 家庭中打短期零工、做生意或有工资收入的人数家庭现金总收入 工资和经营性收入、虫草收入和转移性收入的总和(千元)工资和经营性收入 短期零工收入、工资性收入和做生意收入的总和(千元)虫草收入 出售虫草获得的现金收入及获得的草皮费(千元)户主特征 户主年龄 牧户户主的年龄户主受教育程度 未受过学校教育为0, 小学为1, 初中为2, 高中或中专为3, 大专及以上为4家庭劳动力特征就业与收入情况劳动力年龄 劳动力总年龄/劳动力人数: 劳动力指18~60 岁的家庭成员, 但不包括僧侣、因病不能劳动和学生等情况, 下同劳动力受教育程度 劳动力总受教育情况/劳动力人数搬迁特征搬迁时间 2017 年—牧户搬迁年份搬迁原因 分类变量: 子女就学或身体疾病原因为0, 在城镇中寻找生计为1地理距离 村庄各社到玉树市区驾车用时(h); 结合调研经验, 折算行车速度为40 km/h草场面积 村庄各社草场面积/各社总户数(亩/户)

采用线性回归模型分析这些因素对搬迁户中保有畜户牲畜数量的影响, 并与 Logit 模型的分析结果相互印证。线性回归模型设定为

其中, Amount 表示搬迁户保有牲畜的数量; 为了控制保有牲畜的形式的影响, 增加分类变量 Type; βi和 γ 分别表示xi和 Type 的估计系数, μ 表示随机误差项。

本文假定搬迁牧户保有牲畜的决策遵循“安全第一”的原则, 并从消费和收入两方面来表征搬迁牧户的安全感。斯科特[12]认为, 农民家庭经济活动的首要目标是满足家庭的生存消费需要, 而这种消费需要与家庭规模直接相关; 农民的生存斗争会受外部就业机会的影响。因此, 将家庭成员数以及就业和收入情况作为模型的核心解释变量。考虑到不同收入的稳定性不同以及虫草收入对当地牧户的重要性, 将家庭现金总收入、虫草收入及工资经营性收入分别纳入式(1)和(2), 得到 4 个模型。其中, 模型 1 和模型 3 的核心解释变量为家庭现金总收入,模型 2 和模型 4 的核心解释变量为虫草收入及工资经营性收入。调查发现, 案例地牧户极少通过出售牲畜来换取现金, 因此家庭现金总收入只包括工资和经营性收入、虫草收入和转移性收入。

参考金瑛等[6]和 Soltani 等[16]关于农牧户生计策略的研究, 并结合案例地的实际情况和数据可获取性, 本文选取的控制变量包括搬迁户的户主特征、家庭劳动力特征和搬迁特征, 变量的定义与测量方式见表 2。

2 结果分析

2.1 搬迁牧户保有牲畜的形式和原因

表 3 展示案例地搬迁牧户保有牲畜的 4 种形式及特点。委托亲友代养牲畜是主要的形式, 该类型的搬迁户占保有牲畜搬迁户总数的 57%; 其次是雇人放牧, 占 31%; 家庭成员分居放牧和牲畜放养,无人照看的搬迁户较少, 仅占 11%。不同形式下,搬迁牧户保有的牲畜规模、劳动力来源、付费情况和畜产品分配有较大的区别。家庭成员分居放牧和雇人放牧情况下, 搬迁户一般保有较大规模的牲畜。但分居放牧要求部分家庭劳动力留在牧区, 雇人放牧则需要较高的现金支出。搬迁牧户都需要为保有的牲畜购买饲草料, 在委托亲友或雇人放牧的情况下, 还需要将部分或全部奶产品作为酬金, 分给代养的亲友或雇佣的劳动力。搬迁户一直享有畜群的所有权, 包括繁殖新增的牲畜。

表3 搬迁户保有牲畜的形式和特点

Table 3 Form and characters of migrants’ livestock keeping

说明: 样本数包括调查获得的全部保有畜户样本。

特点 无人照看式放牧 分居放牧 委托亲友代养 雇人放牧说明 直接放养在草场上, 平时没人看管家庭成员分成两部分, 一部分搬迁到城市, 另一部分留在牧区放牧由留在牧区的牧户代养牲畜 雇佣本村的留居户或外村来的牧工看管牲畜, 并付给费用牲畜规模 非常少, 一般只有几头牛 一般较大, 几十头牛 不一定, 从几头到几十头牛不等 一般较大, 几十头牛劳动力来源 不需要劳动力 自家家庭成员 亲戚朋友 牧工或本村留居户饲草料成本 牲畜主人承担, 但放养条件下一般较少购买饲草料 牲畜主人承担 牲畜主人承担 牲畜主人承担与牲畜规模有关, 由牧工或留居户和牲畜主人商议决定, 一般为每年2 万~3 万畜产品分配 肉、繁殖的牲畜和奶产品全部归牲畜主人付费情况 不需要付费 不需要付费 一般不需要付费或费用较低(2000~3000 元/年)一般情况下肉和繁殖的牲畜全部归牲畜主人, 奶产品归牧工或留居户涉及的案例村和样本数 Y 村, 共2 户 G 村和Y 村, 共7 户 G 村、Y 村和Z 村, 共41 户 G 村和Y 村, 共22 户肉、繁殖的牲畜和奶产品全部归牲畜主人一般情况下肉和繁殖的牲畜全部归牲畜主人, 奶产品大部分归代养的亲友

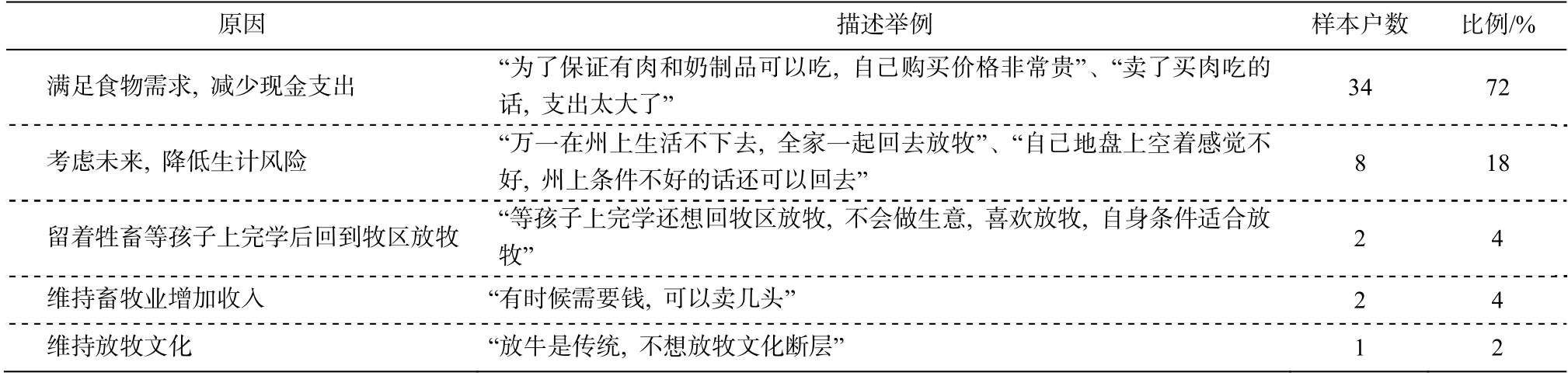

调查结果显示, 搬迁牧户保有牲畜的首要原因是满足食物需求, 减少现金支出(表 4)。在玉树市区, 一斤牛肉的售价为 50 元左右, 如果家庭消费全靠购买, 将需要一笔很大的支出。保有牲畜的牧户一般只需要每年从自己的畜群中消费 1~2 头牛。其次是考虑未来, 降低生计风险。如有的搬迁户提到,“万一在州上生活不下去, 全家一起回去放牧”, “州上条件不好的话还可以回去”。留着牲畜等孩子上完学后回到牧区放牧、维持畜牧业增加收入和出于文化传承因素的牧户非常少。因此, 保有牲畜主要作为案例地搬迁牧户融入城镇生活的适应性策略,发挥保障食物安全、减少现金支出和应对生计风险的作用。

表4 搬迁牧户保有牲畜的原因

Table 4 Reasons of migrants keeping livestock

说明: 部分问卷数据缺失, 故总样本数小于72 户, 取N=47。

原因 描述举例 样本户数 比例/%满足食物需求, 减少现金支出 “为了保证有肉和奶制品可以吃, 自己购买价格非常贵”、“卖了买肉吃的话, 支出太大了” 34 72考虑未来, 降低生计风险 “万一在州上生活不下去, 全家一起回去放牧”、“自己地盘上空着感觉不好, 州上条件不好的话还可以回去” 8 18留着牲畜等孩子上完学后回到牧区放牧 “等孩子上完学还想回牧区放牧, 不会做生意, 喜欢放牧, 自身条件适合放牧” 2 4维持畜牧业增加收入 “有时候需要钱, 可以卖几头” 2 4维持放牧文化 “放牛是传统, 不想放牧文化断层” 1 2

2.2 搬迁牧户和迁出地的牲畜数量变化

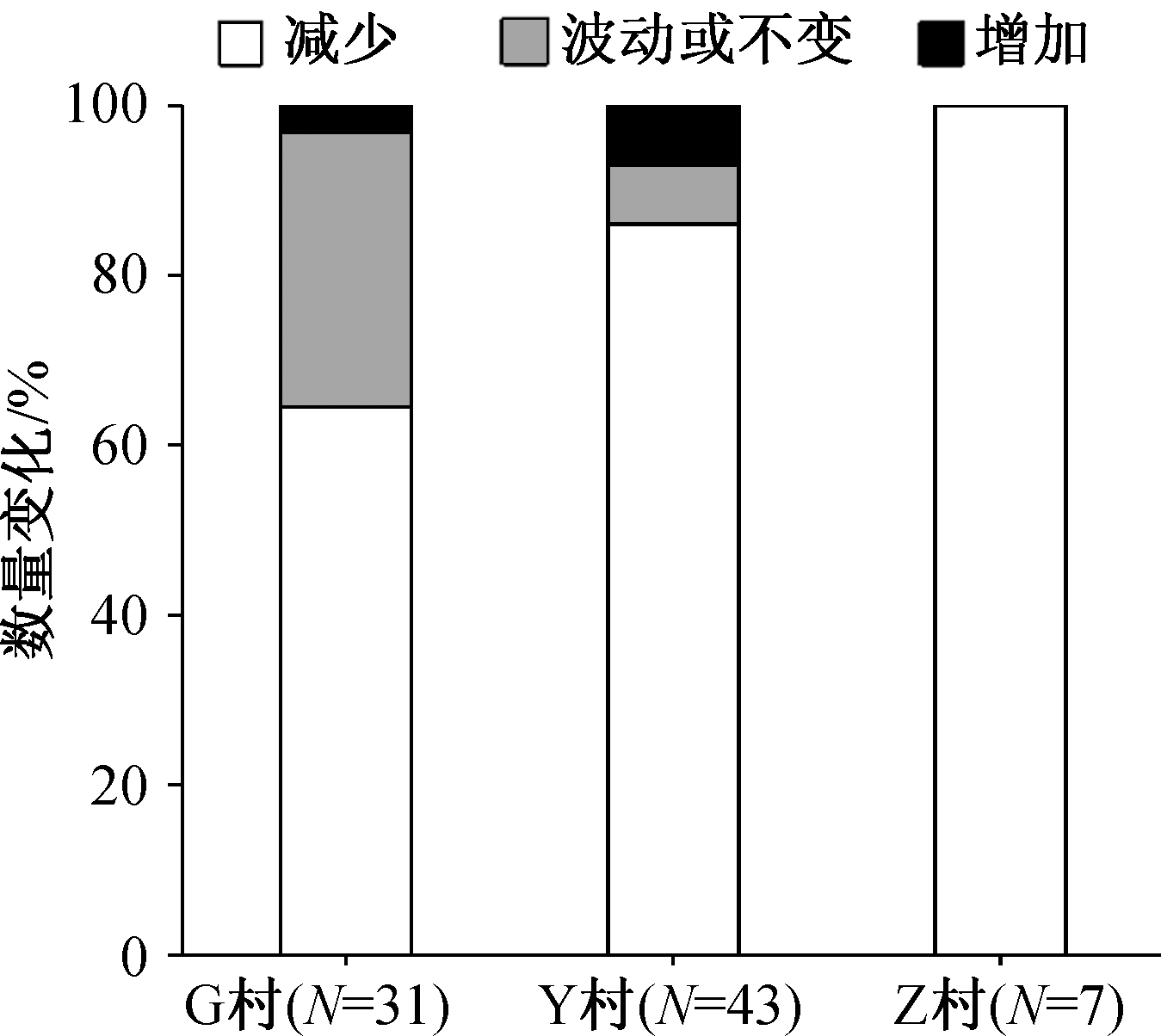

图 1 展示搬迁牧户保有牲畜的数量变化, 可以看出, 尽管各村庄有所差异, 但大部分搬迁户保有的牲畜数量均呈下降趋势。G 村搬迁牧户保有牲畜数量呈波动或不变趋势的比例虽然较高(32.3%), 但此部分牧户保有的牲畜规模都较小, 在 10~20 头之间。牲畜数量下降的原因较多, 除自然灾害死亡、野生动物攻击外, 一些牧户为便于代养人照看①代养人有自己的牲畜需要照看, 没有过多的劳动力, 而寄养的搬迁牧户碍于亲友间的情面, 也不会寄养过多的牲畜。或减少需要支付的雇工费用, 减少畜群中的母畜和小畜比例, 甚至一次性出售部分牲畜。

图1 各村庄搬迁牧户保有牲畜的数量变化

Fig. 1 Change of livestock population of migrant households from each village

从迁出地牲畜数量的整体变化来看, 3 个村庄呈现不同的特点。根据访谈数据, G 村的牲畜数量由 2011 年的 8400 头升至 2017 年的 8900 头, 增加 6%。G 村村支书也表示, “尽管村里搬迁户增加后, 无畜户的户数在增加, 但牲畜数量并没有减少”。Y 村村长表示, “Y 村的牲畜数量在减少”, 从Y 村各社社长处获得的牲畜数据支持这一说法, 其中一社的牲畜数量由 2007 年的 6000 头减少到 2018年的 4000 头, 二社的牲畜数量由 2011 年的 2800 头减少到 2018 年的 2300 头, 三社的牲畜数量由 2014年的 6000 头减少到 2018 年的 5600 头。调研时未获得 Z 村早期的牲畜数据, 但无论是乡长还是村支书,均表示“这些年牲畜数量没有多大变化”、“总体牲畜数量基本平稳”。G 村和 Z 村整体牲畜数量未减少的原因主要是留居户牲畜数量的增加。

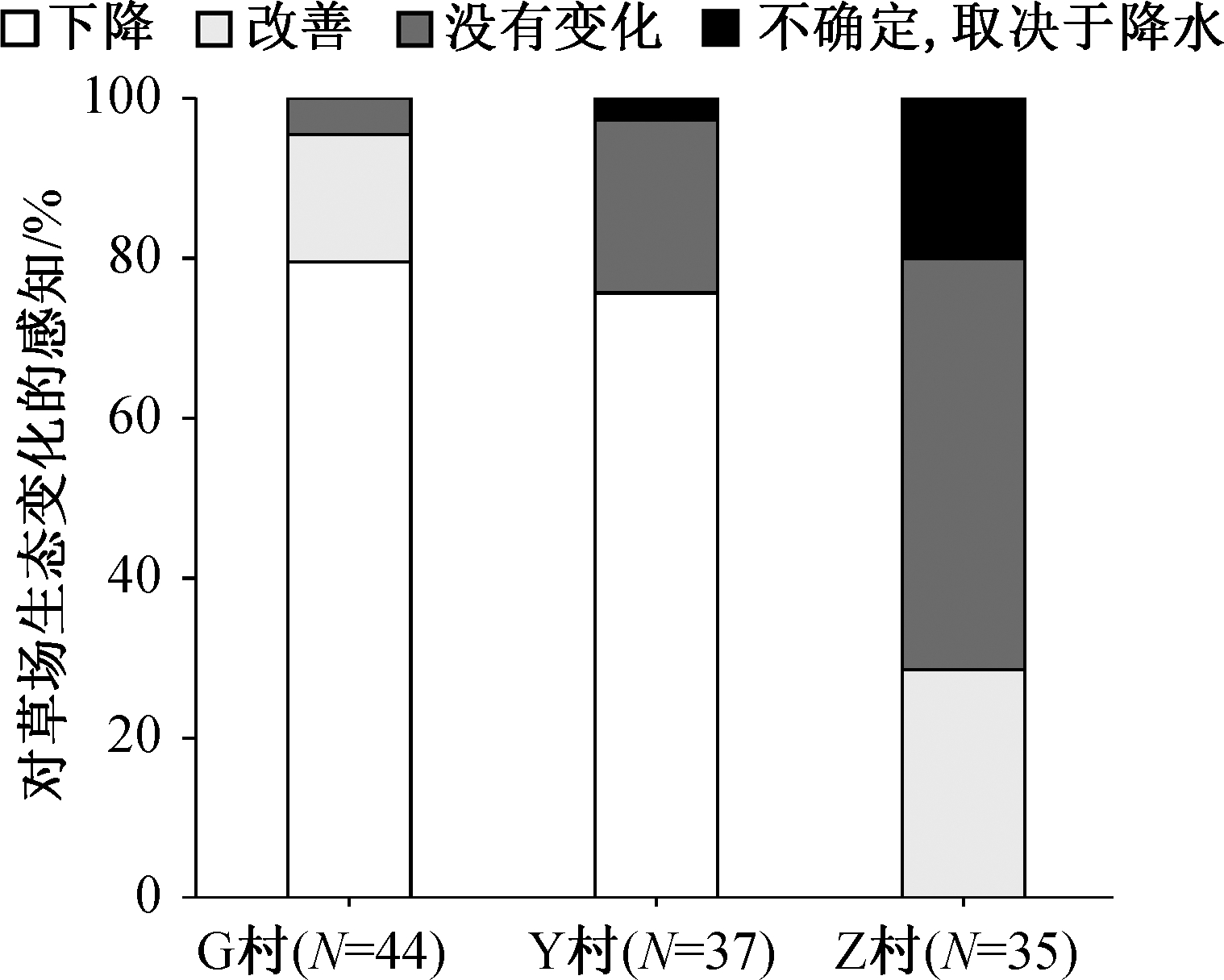

除 Y 村外, 留居牧户对草场生态变化的感知与迁出地牲畜数量的整体变化情况大致相符(图 2)。G村大部分留居牧户(78%)认为村内的草场生态状况在变差, 超过一半的 Z 村留居户(52%)认为村内的草场状况基本上没有变化。Y 村牲畜数量虽然整体上减少, 但由于野生动物的破坏, 牧民认为草场并没有变好。Y 村村长也提到, “尽管牲畜数量减少了, 但是草场状况在变差, 主要原因是三社有较多的岩羊、白唇鹿等野生动物, 一、二社鼠兔多”。

图2 各村庄留居牧民对近10 年村内草场生态变化的感知

Fig. 2 Perceptions of non-migrant herders about the change of grassland ecological condition in last 10 years from each village

总的来看, 一部分牧户搬迁后放弃了畜牧业,而保有牲畜搬迁牧户的牲畜规模受多种因素限制,与迁出前相比多呈下降趋势, 因此与迁出前相比,搬迁牧户保有牲畜的行为没有增加迁出地的放牧压力。但是, 由于留居牧户牲畜数量增加, 搬迁牧户增加在一定时期内可能不会带来村庄整体放牧压力的下降。

2.3 搬迁牧户保有牲畜行为和数量的影响因素

2.3.1 描述性统计

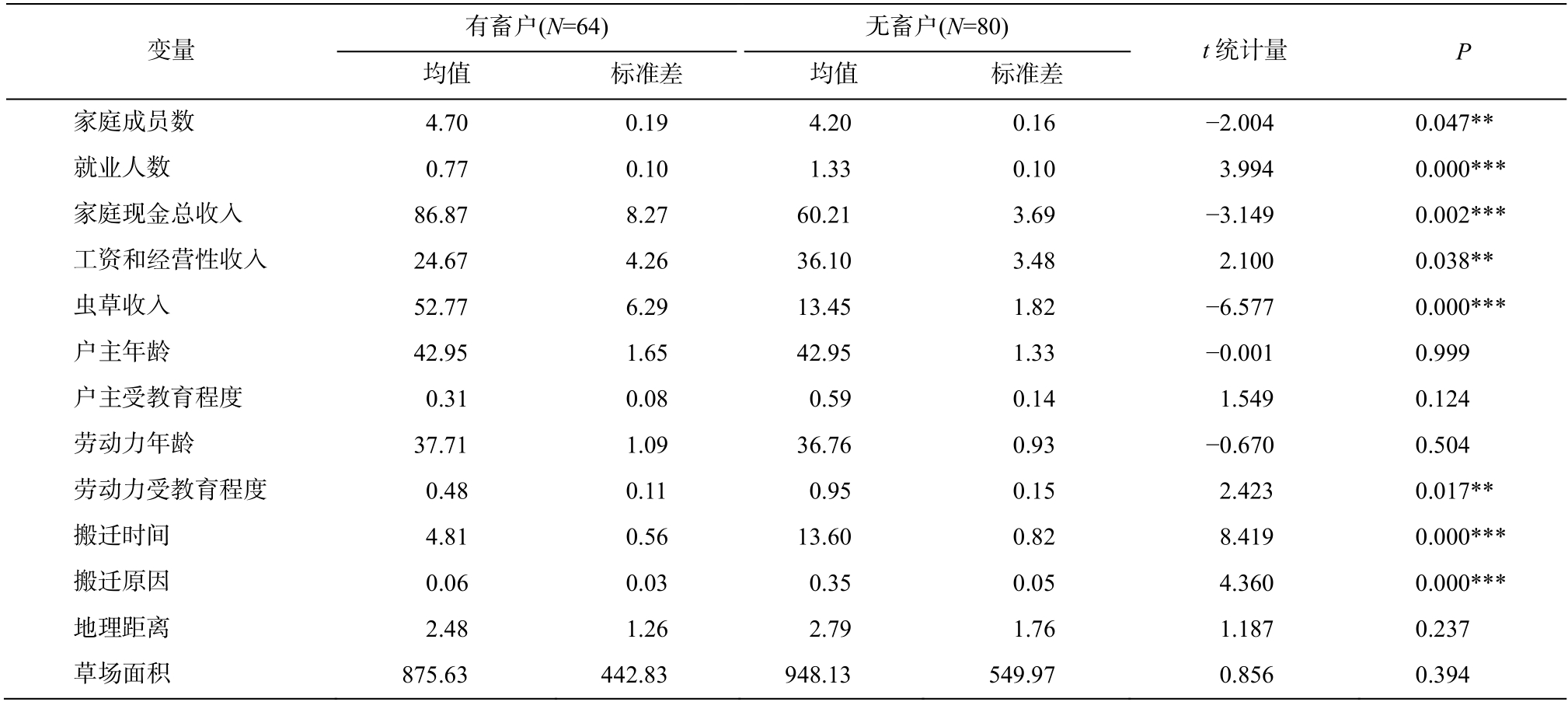

如表 5 所示, 搬迁户中有畜户和无畜户在家庭成员数、就业和收入情况以及部分搬迁特征方面存在显著差异。有畜户的家庭成员数均值为 4.7 人,比无畜户多 0.5 人。搬迁户家庭城镇就业人数较低,均值为 1 人左右, 且无畜户的城镇就业人数显著多于有畜户。无畜户的工资和经营性收入均值为 3.61万元, 比有畜户高 46%。有畜户的虫草收入均值为5.28 万元, 接近无畜户虫草收入的 4 倍。由于有畜户的虫草收入较高, 有畜户的家庭现金总收入也显著高于无畜户。从控制变量来看, 搬迁户户主和劳动力的平均受教育程度均不高, 多数搬迁牧民未接受学校教育或只接受过小学教育, 其中无畜户的家庭劳动力平均受教育程度较高。有畜户的平均搬迁时间为 4.81 年, 远短于无畜户。与无畜户相比, 有畜户更多是因为子女就学或身体疾病而搬迁到城镇, 而不是寻找生计。在户主年龄、户主受教育程度、家庭劳动力平均年龄、迁出地距城镇距离和家庭可利用的草场面积等方面, 有畜户与无畜户不存在显著差异。

表5 自变量描述性统计结果

Table 5 Summary statistics of the independent variables

注: 双侧检验, P***<0.01, P**<0.05, P*<0.1, 下同。

变量 有畜户(N=64) 无畜户(N=80) t 统计量 P均值 标准差 均值 标准差家庭成员数 4.70 0.19 4.20 0.16 -2.004 0.047**就业人数 0.77 0.10 1.33 0.10 3.994 0.000***家庭现金总收入 86.87 8.27 60.21 3.69 -3.149 0.002***工资和经营性收入 24.67 4.26 36.10 3.48 2.100 0.038**虫草收入 52.77 6.29 13.45 1.82 -6.577 0.000***户主年龄 42.95 1.65 42.95 1.33 -0.001 0.999户主受教育程度 0.31 0.08 0.59 0.14 1.549 0.124劳动力年龄 37.71 1.09 36.76 0.93 -0.670 0.504劳动力受教育程度 0.48 0.11 0.95 0.15 2.423 0.017**搬迁时间 4.81 0.56 13.60 0.82 8.419 0.000***搬迁原因 0.06 0.03 0.35 0.05 4.360 0.000***地理距离 2.48 1.26 2.79 1.76 1.187 0.237草场面积 875.63 442.83 948.13 549.97 0.856 0.394

2.3.2 影响因素分析

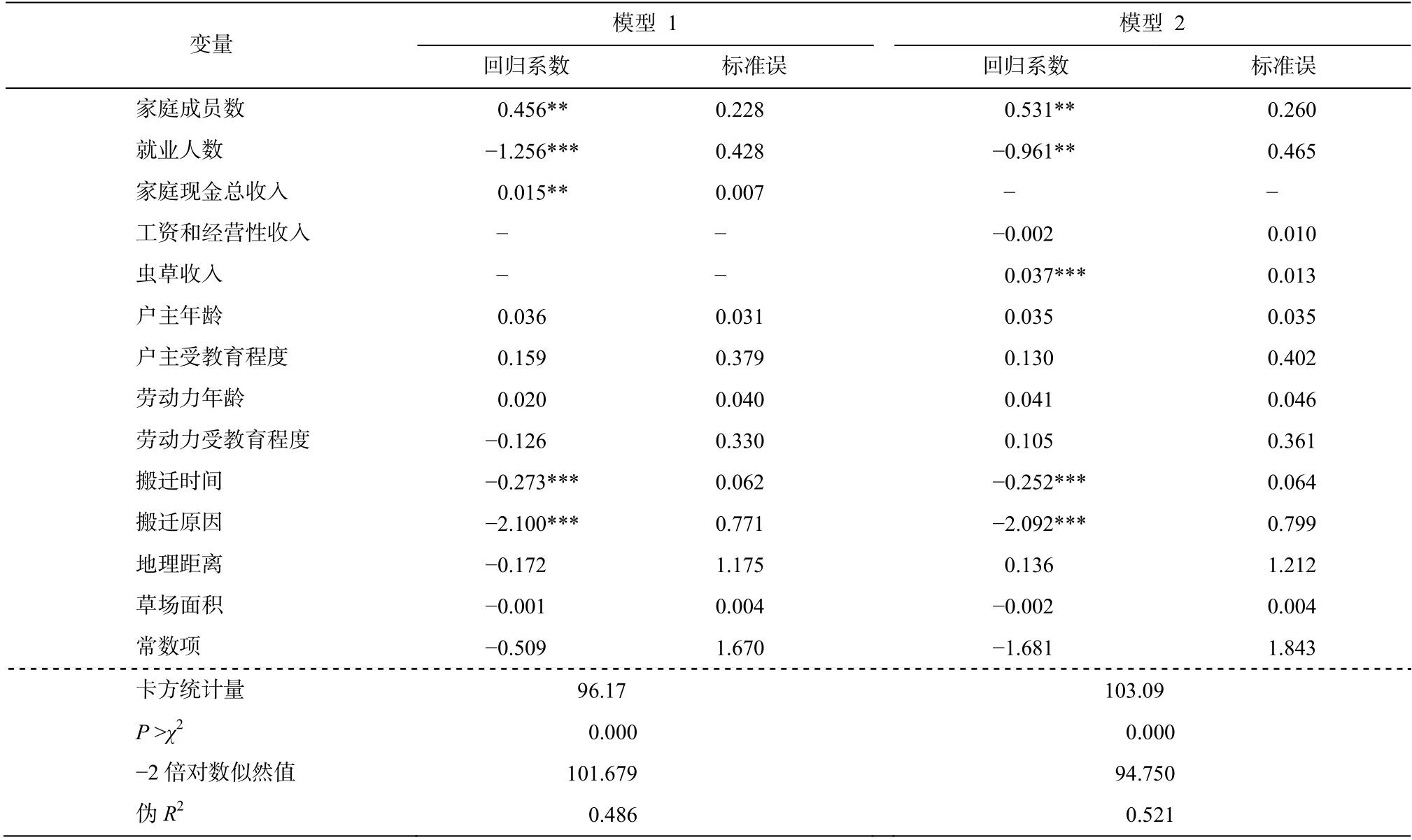

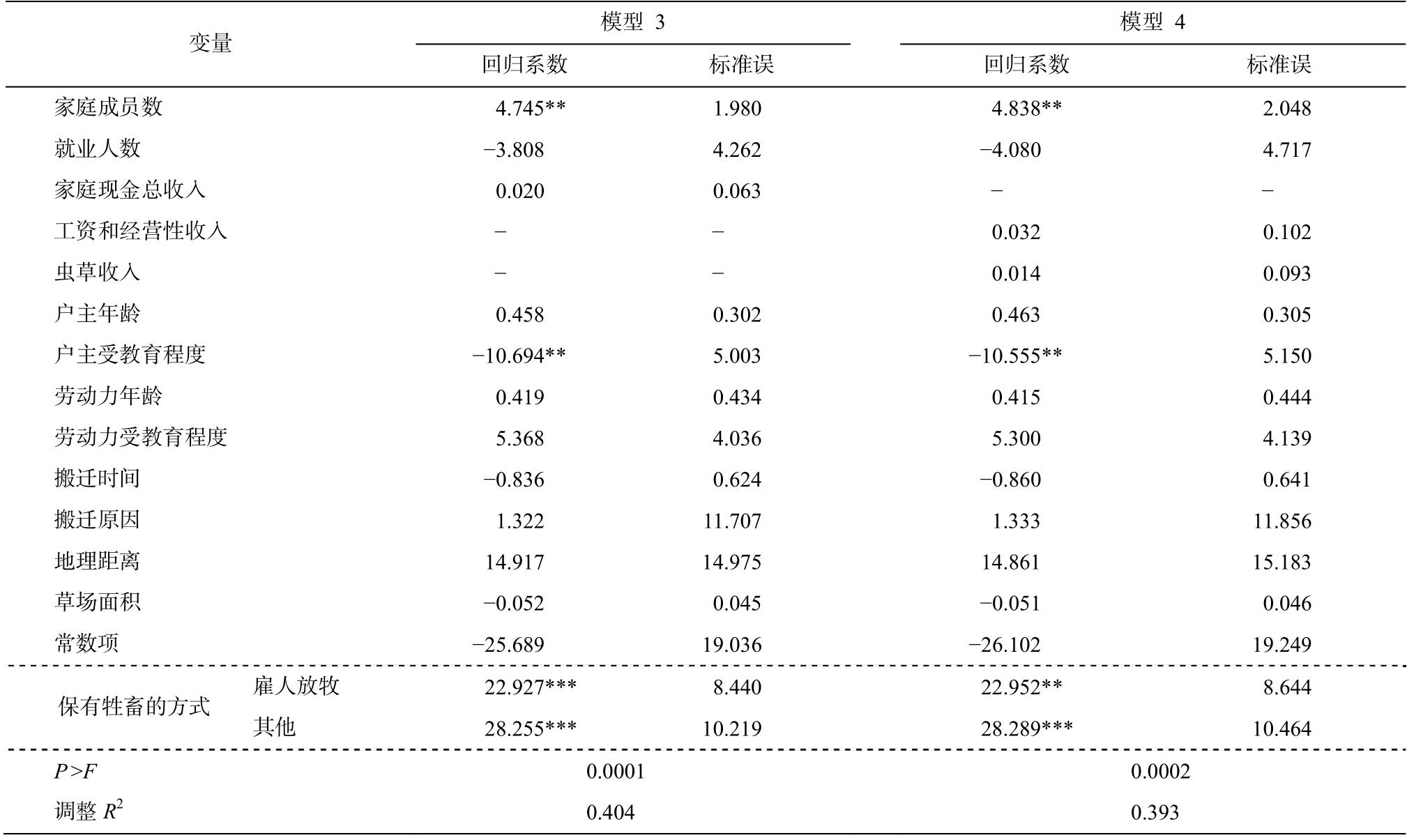

表 6 和 7 分别为 Logit 模型和线性回归模型的回归结果。各模型均在 0.001 水平上显著, 模型 1 和 2(Logit 模型)的-2 倍对数似然值较小, 伪 R2 为 0.5 左右, 模型 3 和 4 (线性回归模型)的调整 R2 为 0.4 左右,表明各模型的拟合效果较好, 具有统计学意义。所有解释变量的方差膨胀因子(VIF)均不超过 10, 表明各解释变量间不存在严重的多重共线性问题。

表 6 显示各变量对搬迁牧户保有牲畜行为选择的影响。模型 1 的结果显示, 核心解释变量家庭成员数、就业人数和家庭现金总收入均与搬迁户是否保有牲畜显著相关。

表6 Logit 模型估计结果

Table 6 Estimated results of the logit model

变量 模型 1 模型 2回归系数 标准误 回归系数 标准误家庭成员数 0.456** 0.228 0.531** 0.260就业人数 -1.256*** 0.428 -0.961** 0.465家庭现金总收入 0.015** 0.007 - -工资和经营性收入 - - -0.002 0.010虫草收入 - - 0.037*** 0.013户主年龄 0.036 0.031 0.035 0.035户主受教育程度 0.159 0.379 0.130 0.402劳动力年龄 0.020 0.040 0.041 0.046劳动力受教育程度 -0.126 0.330 0.105 0.361搬迁时间 -0.273*** 0.062 -0.252*** 0.064搬迁原因 -2.100*** 0.771 -2.092*** 0.799地理距离 -0.172 1.175 0.136 1.212草场面积 -0.001 0.004 -0.002 0.004常数项 -0.509 1.670 -1.681 1.843卡方统计量 96.17 103.09 P >χ2 0.000 0.000-2 倍对数似然值 101.679 94.750伪R2 0.486 0.521

家庭成员数对保有牲畜的概率有正向影响, 即家庭规模越大, 搬迁牧户保有牲畜的概率越大。如2.1 节所述, 搬迁牧户保有牲畜的主要原因是满足家庭基本食物消费和应对生计风险, 对于家庭规模越大的搬迁户, 这种安全需求越大, 保留牲畜的概率也越大。

家庭现金总收入与保有牲畜正相关, 而就业人数与保有牲畜负相关, 即较高的现金收入并没有降低搬迁户保有牲畜的概率, 但搬迁户家庭中就业人数越多, 保有牲畜的概率越低。这可能与收入的构成有关, 因此引入模型 2, 用家庭现金总收入替换成虫草收入和工资经营性收入, 结果显示家庭成员数和就业人数的影响依然显著, 且虫草收入较高的搬迁户更倾向于保有牲畜。工资和经营性收入对保有牲畜的影响为负, 但系数非常小且不显著。由此可知, 对于搬迁牧户, 较高的经济收入并不代表绝对的生存安全。一方面, 搬迁户的收入来源中虫草收入占比很高, 而虫草的数量和价格一直处于高度不确定性中[17-19], 且牧民在虫草市场上没有议价能力, 遇到虫草价格下降只能被迫出售或者留存观望,现金收入容易短缺。另一方面, 牧区的二、三产业缺失, 就业机会有限, 同时搬迁牧户的受教育程序普遍较低, 缺乏城镇工作需要的技能, 极少搬迁户能在短时间内获得工作机会。即使是有工资和经营性收入的牧户家庭, 就业也集中在零工、服务员和清洁工等领域, 较不稳定, 而做生意的牧户多是开小商店或倒卖虫草, 也面临较大的风险。相比之下,家庭劳动力的充分就业能够在一定程度上保障生存安全, 当家庭中就业人数增加时, 搬迁牧户会降低保留牲畜的概率。

控制变量中, 搬迁时间和搬迁原因对搬迁户保有牲畜有显著影响, 搬迁时间较短和由于子女就学或身体疾病而搬迁的牧户保有牲畜的可能性更大。一方面, 搬迁时间越长的牧户, 适应城镇的可能性越大, 越可能放弃畜牧业; 另一方面, 随着搬迁时间的增加, 搬迁户与迁出地居民的社会关系也会弱化, 搬迁户可能难以找到劳动力帮忙照看牲畜。与出于教育或医疗需求而搬迁的牧户相比, 由于生计原因而搬迁的牧户追求城镇就业机会的积极性更高准备更充分, 因此保有牲畜的概率更低。搬迁户户主特征、家庭劳动力特征、迁出地距城镇距离和家庭可利用的草场面积对搬迁牧户保有牲畜的行为选择没有显著影响。

表 7 显示各变量对搬迁牧户保有的牲畜数量的影响。可以看出, 家庭成员数对保有的牲畜数量也有显著的正向影响, 即家庭规模越大的搬迁户, 保有的牲畜数量也越多。与委托亲友照看牲畜的方式相比, 雇人放牧和部分家庭成员留在牧区放牧的搬迁户保有更多数量的牲畜。这是由于委托的亲友自家也有牲畜要照管, 没有过多的富余劳动力。在控制保有牲畜的形式后, 收入变量对搬迁户牲畜数量的影响并不显著, 且估计系数非常小。由于搬迁牧户雇人放牧需要一定的资金, 推测收入可能会影响搬迁户保有牲畜的形式(即家庭收入越高, 越可能选择雇人放牧的形式), 进而影响保有的牲畜数量。因此, 在线性回归模型中剔除分类变量 Type后, 发现家庭现金总收入和虫草收入对牲畜数量仍有显著的正向影响(P<0.1), 上述推测成立。这也说明, 收入较高的搬迁牧户具有“理性小农”的特点,即尽可能保有较多的牲畜。就业人数对搬迁户牲畜数量有负向影响, 但不显著。

表7 线性回归模型估计结果

Table 7 Estimated results of the linear regression model

注: 由于牲畜放养和家庭成员分居放牧的样本太少, 将两者合并为其他类。保有牲畜的方式以委托亲友为参照组。

变量模型 3模型 4回归系数 标准误 回归系数 标准误家庭成员数 4.745** 1.980 4.838** 2.048就业人数 -3.808 4.262 -4.080 4.717家庭现金总收入 0.020 0.063 - -工资和经营性收入 - - 0.032 0.102虫草收入 - - 0.014 0.093户主年龄 0.458 0.302 0.463 0.305户主受教育程度 -10.694** 5.003 -10.555** 5.150劳动力年龄 0.419 0.434 0.415 0.444劳动力受教育程度 5.368 4.036 5.300 4.139搬迁时间 -0.836 0.624 -0.860 0.641搬迁原因 1.322 11.707 1.333 11.856地理距离 14.917 14.975 14.861 15.183草场面积 -0.052 0.045 -0.051 0.046常数项 -25.689 19.036 -26.102 19.249保有牲畜的方式 雇人放牧 22.927*** 8.440 22.952** 8.644其他 28.255*** 10.219 28.289*** 10.464 P >F 0.0001 0.0002调整R2 0.404 0.393

3 讨论和结论

3.1 讨论

牧区城镇化伴随着牧民传统生计的改变, 这一过程充满风险。出于安全需要, 许多牧民搬迁到城镇后并不会马上放弃畜牧业, 而是使用各种方式,在迁出地保留一定数量的牲畜, 以满足家庭基本食物消费和应对生计风险的需要。本文研究发现, 搬迁牧民的这种生计适应策略受到诸多因素的限制。

案例地搬迁户保有牲畜的主要方式是委托亲友代养和雇佣放牧。前者是一种成本更低的方式, 但随着搬迁户迁出时间变长, 或者委托的亲友也搬到城镇, 搬迁牧户很难再找到留居户帮忙照管牲畜。雇佣牧工放牧需要的成本较高, 能选择此种方式的搬迁户有限, 在本研究的案例地中, 采用这种方式的牧户只集中在虫草资源禀赋最好的 Y 村, 但虫草的产量和市场价格也不稳定。另外, 对于通过这两种方式仍保有牲畜的搬迁牧户来说, 其可保有牲畜的规模也受限。调查样本中, 家庭成员分居放牧搬迁户的牲畜数量均值为 70 头, 相比之下, 委托亲友代养和雇人放牧方式下, 搬迁户保有的牲畜数量分别仅为 16 和 41 头, 且数量呈下降趋势。Barrett 等[20]发现, 当牲畜规模降低到一定阈值以下时, 牧户就会陷入“贫困陷阱”。因此, 案例地现有的保有牲畜的主要形式可能难以持续。对部分搬迁无畜户的访谈也显示, 不能维持畜牧业的原因是没有资金购入牲畜以及无法负担雇工放牧的费用或找不到代养的人, 而不是替代生计能够满足生活的需要。

本文的数据分析结果表明, 就搬迁户群体而言,保有牲畜的行为不会直接增加迁出地草原的放牧压力, 支持牧民搬迁有利于减少草原载畜量的观点,但需注意以下几方面的问题。

1) 搬迁牧户保有牲畜的数量与具体形式有关。家庭成员分居放牧的搬迁户保有的牲畜数量更多, 需要针对这个群体加强城镇定居转产的生活保障和就业支持措施, 降低其对草地资源的依赖度,提高通过牧区城镇化减畜的效率。

2) 搬迁牧户保有牲畜的行为可能延续一段较长的时间, 需要关注搬迁牧户返迁的可能性以及行为动机的转变。尽管许多牧户是为了子女接受更好的教育, 以便日后在城镇找到工作而搬迁, 但在访谈中发现, 近两年很多受过中学, 甚至大专和本科教育的牧二代仍然难以在玉树市获得一份稳定的工作。一些搬迁牧民表示, 如果孩子毕业后找不到合适的工作, 只能返回牧区。尽管目前案例地的搬迁牧户保有牲畜主要出于安全需要, 但根据斯科特的安全经济学理论, 在安全需求得到满足后, 农民会更多地考虑收益, 即“道义小农”转变为“理性小农”。有研究报道搬迁牧民在获得城镇生计后, 将雇工养畜作为一种商品化经营的手段[8]。结合国外牧区的经验来看, 富裕的城镇居民(如商人和公务员)可能将保有牲畜作为投资手段[21-23]。一些研究也指出, 出于投资目的的雇佣放牧增加了草场压力,造成草场退化[24-25]。

3) 需要关注部分牧户迁出后留居户的畜牧业生产变化, 对牲畜总量进行严格控制。调查中发现,由于靠近城镇消费市场, 畜产品的收益可观, 同时村内的草场延续共用传统, 且村集体层面缺乏有效的总量控制和监督措施, G 村的搬迁户增加后, 留居户利用多出来的草地资源扩大畜群规模, 使得村层面的总体牲畜数量不但没有迅速减少, 反而有所增加。

3.2 结论

本文以青海省玉树州 3 个案例村的搬迁牧民为例, 分析搬迁牧户保有牲畜的形式、原因和数量变化, 并定量地探究牧民保有牲畜行为和数量的影响因素, 主要结论如下。

1) 搬迁牧户通过家庭分工、亲友代养和雇工放牧等多种形式保有牲畜, 作为融入城镇生活的适应性策略, 以便保障食物安全, 减少现金支出, 应对生计风险。

2) 搬迁牧户保有牲畜主要出于安全需求, 经济收入较高的牧户兼具“理性小农”的特点。家庭人口规模大和非生计原因搬迁的牧户更倾向于保有牲畜。较高的家庭现金收入并未降低保有牲畜的概率, 且保有的牲畜数量较多, 而就业人数较多的家庭保有牲畜的概率更低。

3) 牧户保有牲畜的适应策略受到社会关系和经济成本等因素的制约, 现有的保有牲畜主要形式可能难以维持。

4) 搬迁牧户保有牲畜的行为并未直接增加迁出地草原的放牧压力。通过鼓励牧民搬迁来实现减畜目标, 需要关注搬迁牧户保有牲畜的具体形式、返迁的可能性、行为动机的转变和留居户的牲畜数量变化。

决策者应该关注搬迁牧户的安全需求, 重视牲畜在支撑搬迁牧户生计适应中的重要作用, 在给搬迁牧民提供技能培训, 支持他们向二、三产业转移的同时, 保障搬迁牧户能够在一定时期内维持一定数量的牲畜。对于陷入贫困而没有能力保有牲畜的情况, 可以考虑结合当前牧区整合草场和建立合作社的需要, 由合作社或村集体帮助代养牲畜。同时,考虑到我国牧区重要的生态价值, 应该关注搬迁牧民的牲畜数量变化, 避免可能出现的超载问题。

[1] 国务院. 国家新型城镇化规划(2014—2020 年)[EB/OL]. (2016-05-05)[2019-12-01]. http://ghs.ndrc.gov.cn/zttp/xxczhjs/ghzc/201605/t20160505_800839.html

[2] 李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析. 中国社会科学, 2003(1): 125-136

[3] 索端智. 三江源生态移民的城镇化安置及其适应性研究. 青海民族学院学报, 2009, 35(2): 75-80

[4] 王林静, 修长柏. 内蒙古牧区移民城镇化的微观分析. 中国软科学, 2014(3): 76-87

[5] 牧仁. 城镇化进程中内蒙古牧区牧民可持续生计问题研究——以包头市达茂旗牧区为例. 前沿, 2015(4): 16-18

[6] 金瑛, 李文军. 自发型与政策型移民搬迁对牧民生计的影响——以青海省玉树州囊谦县两村为例. 北京大学学报(自然科学版), 2019, 55(6): 1119-1128

[7] 王晓毅. 从摆动到流动: 人口迁移过程中的适应.江苏行政学院学报, 2011(6): 50-54

[8] 王皓田. 人畜合-离式游牧与牧区城镇化新探索——以内蒙古四子王旗为个案. 贵州民族研究,2016, 37(4): 45-48

[9] 孟根仓, 陈红. “城牧互动社区”: 内蒙古城市-牧区二元社会的时空压缩. 青海民族大学学报(社会科学版), 2020, 46(1): 143-147

[10] 张昆. 牧区城镇化进程中的多元发展策略——基于东乌珠穆沁旗牧民家庭经济的人类学考察. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2019, 46(6): 91-98

[11] 包智明, 石腾飞. 牧区城镇化与草原生态治理. 中国社会科学, 2020(3): 146-162

[12] 詹姆斯·C·斯科特. 农民的道义经济学: 东南亚的反叛与生存. 程立显, 刘建, 译. 南京: 译林出版社,2001

[13] A·恰亚诺夫. 农民经济组织. 萧正洪, 译. 北京: 中央编译出版社, 1996

[14] 西奥多·W·舒尔茨. 改造传统农业. 梁小民, 译. 北京: 商务印书馆, 1987

[15] Popkin S L. The rational peasant. Berkeley, CA:University of California Press, 1979

[16] Soltani A, Angelsen A, Eid T, et al. Poverty, sustainability, and household livelihood strategies in Zagros, Iran. Ecological Economics, 2012, 79(7): 60-70

[17] Winkler D. Caterpillar Fungus (Ophiocordyceps Sinensis) production and sustainability on the Tibetan Plateau and in the Himalayas. Asian Medicine, 2009,5(2): 291-316

[18] Hopping K A, Chignell S M, Lambin E F. The demise of Caterpillar Fungus in the Himalayan region due to climate change and overharvesting. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(45):11489-11494

[19] 周刊社, 洪健昌, 罗珍, 等. 西藏高原冬虫夏草产区气候变化特征分析. 资源科学, 2019, 41(1): 164-175

[20] Barrett C B, McPeak J G. Poverty traps and safety nets // Alain de J, Ravi K. Poverty, inequality, and development: essays in honor of Erik Thorbecke.Norwell MA: Kluwer Academic Publishers, 2005:131-154

[21] Dossa L H, Buerkert A, Schlecht E. Cross-location analysis of the impact of household socioeconomic status on participation in urban and peri-urban agriculture in West Africa. Human Ecology, 2011, 39(5):569-581

[22] Alary V, Hassan F, Daoud I, et al. Bedouin adaptation to the last 15-years of drought (1995-2010) in the north coastal zone of Egypt: continuity or rupture?.World Development, 2014, 62: 125-137

[23] Coppock D L, Bailey D, Ibrahim M, et al. Diversified investments of wealthy Ethiopian pastoralists include livestock and urban assets that better manage risk.Rangeland Ecology & Management, 2018, 71(1):138-148

[24] Fernandez-Gimenez M E. Reconsidering the role of absentee herd owners: a view from Mongolia. Human Ecology, 1999, 27(1): 1-27

[25] Schoch N, Steimann B, Thieme S. Migration and animal husbandry: competing or complementary livelihood strategies. Evidence from Kyrgyzstan. Natural Resources Forum, 2010, 34(3): 211-221