城市市政基础设施投资与经济发展的空间交互影响

储君1 刘一鸣1 林雄斌2 仝德1,†

1.北京大学未来城市实验室(深圳), 北京大学深圳研究生院, 深圳 518055; 2.宁波大学地理科学与旅游文化学院, 宁波 315211; †通信作者, E-mail: tongde@pkusz.edu.cn

摘要 通过空间联立方程模型, 基于 2011 和 2016 年 241 个城市样本数据, 研究城市市政基础设施投资与经济发展的双向互馈及其空间相互作用。结果表明: 1)考虑内生性后, 基础设施投资的空间滞后项系数显著为正, 地方政府在投资行为上模仿彼此; 2)基础设施投资与经济发展之间存在双向互促作用。建议加强对基础设施投资的预算管理, 改革晋升绩效考核机制。

关键词 内生性; 溢出; 资源流动; 重复建设; 空间联立方程

基础设施是新型城镇化的物质基础和关键支撑, 是城市经济发展的引擎和加速器, 也是区域经济协调的重要政策工具。1978 年, 我国国内生产总值为 3678 亿元, 全国城市市政公用基础设施投资完成额仅为 12 亿。2016 年, 前者增至 827122 亿, 后者增至 19327.6 亿。换言之, 38 年内 GDP 增加 223倍, 而基础设施投资增加 1609 倍。与此同时, 无论是在京津冀协同区和粤港澳大湾区, 还是在长江三角洲等区域规划中, 基础设施互联互通都是区域协作的战略目标, 受到格外的重视。2020 年, 为重振疫后经济, 新型基础设施的投资建设成为热门议题[1],政府工作报告提出“加强新型基础设施建设, 发展新一代信息网络, 拓展 5G 应用, 建设充电桩, 推广新能源汽车, 激发新消费需求, 助力产业升级”。因此, 研究基础设施投资对经济发展的作用很有必要。

基础设施投资的经济绩效始终是关注的焦点,基础设施投资对经济发展有正向促进作用[2-3]。考虑到边际效益递减、对私人资本的挤出效应及行政分权下地方竞争等因素, 也有学者认为基础设施投资对经济增长的作用存在拐点, 且存在区域差异[4]。另外, 基础设施投资与经济发展的内生性问题也会使经济绩效的估计产生偏差[5]。

基础设施空间溢出效应(即对外部地区经济发展的影响)的实证研究也屡见不鲜。首先, 在分行业的研究中, 交通等网络型基础设施的空间正向溢出得到共识。例如, 张学良[6]以省为单位, 估计交通设施对经济增长的弹性约为 0.05~0.07, 并认为“中国交通基础设施对区域经济增长的空间溢出效应非常显著”, 如不考虑溢出效应, 线性回归分析将得到高估的结果。林雄斌等[7]在讨论交通投资时也考虑了空间溢出效应, 并得到类似的结论。其次, 在不分行业(以基础设施作为总体)的研究中, 基础设施投资在省尺度下的空间溢出效应较为显著[8]。

目前的研究更多地关注基础设施投资对经济发展的作用, 但对地方政府投资行为的空间相互作用机理尚存在争议。一方面, 根据溢出模型[9], 当邻近城市基础设施投资增加时, 该城市可借助基础设施空间溢出作用来减少自身的基础设施投资[10]; 另一方面, 根据资源流动模型[9], 由于城市之间的竞争压力和模仿效应, 邻近城市增加基础设施投资会导致该城市同时增加基础设施投资[11]。另外,尽管已有少数研究考察了政府间公共基础设施支出的空间相互作用[10], 但仍缺少在投资与经济双向因果的框架下理解这一问题的研究。在考虑基础设施与经济发展的内生性后, 这种空间相互作用是怎样的呢?究竟哪种模型可以更好地解释中国城市基础设施投资行为?

本文在城市尺度上, 研究市政基础设施投资行为及其与经济发展的关系。由于统计资料口径的原因, 限定为狭义的基础设施(即市政公用基础设施), 主要包括道路交通(含地铁等轨道交通)、给水工程、排水工程、供热工程、燃气工程、园林绿化、环境卫生设施、环境保护、防洪和人防等设施, 不包含学校和医院等公共服务设施。本文首先对城市市政基础设施(简称基础设施)投资行为进行考察, 并分析地方政府基础设施投资行为的空间竞争形态。最后, 基于 2011 和 2016 年 241 个城市的样本, 采用空间联立方程模型进行实证研究。

1 基础设施投资行为

1.1 基础设施投资决策主体与过程分析

分税制改革以后, 我国城市市政基础设施投资(不含跨市行政区的基础设施)的决策主体主要是地方城市政府[12], 其下属部门(如发展改革、城市规划以及建设等职能部门)负责具体事务。例如, 发展与改革部门直接负责各类投资的审批与备案, 同时在负责编制国民经济社会发展规划时, 直接接入基础设施投融资的各个环节; 城市规划部门则通过城市总体规划、市政与交通设施专项规划等技术手段, 间接地参与基础设施的投资决策。电力供水等专业公司和城市投资建设公司也在政府主导下, 通过 PPP (public-private partnership, 政府与社会资本合作)等形式在一定程度上参与基础设施的投资决策[13]。

1.2 基础设施投资的驱动因素

尽管基础设施投资的主要目的是满足生产和生活的需求, 营造良好的经商与人居环境, 经济发展与人居环境是其主要驱动因素, 但是根据公共选择理论, 官员、政府或利益集团的行为特征也可能成为驱动基础设施投资的因素。在美国城市的案例中, 基础设施投资需要通过地方议会表决, 因此中位数选民的意愿至关重要[14]。在经济发达的地区, 中位数选民倾向于消费更多的基础设施。中国的案例展示了不同背景下相似的结论。例如, 张军等[15]认为在控制经济发展与金融环境等因素后, 政府在“招商引资”方面的标尺竞争以及在政府治理上的转型提升了基础设施投资的规模。进一步地, 有学者认为制度层面的晋升激励与财政分权是基础设施投资的驱动因素[16-17]。

1.3 基础设施投资的经济绩效

基础设施投资也会促进经济发展。Aschauer[3]和 Munnel[14]通过实证研究, 证实基础设施投资对区域经济发展有正向促进作用。首先, 公共资本存量的增加提高了企业资本生产效率, 降低企业生产成本, 从而提升生产率。其次, 基础设施具有规模报酬递增效应和网络效应, 具有外部性[14]。基础设施与一般固定资本相同, 具有规模报酬递增性。这主要是由于随着生产者增多, 固定资本的成本被摊薄。与此同时, 交通基础设施等网状基础设施具有网络效应, 邻近地区的设施建设将提高本地区的基础设施效率, 进而促进经济发展。最后, 基础设施投资本身作为建设活动, 消费原材料, 投入劳动力, 也可以起到促进经济发展的作用。

对于基础设施投资对经济发展的正向作用, 学界也存在不同的声音。除内生性外, 主要的反对意见可以归为 4 点: 对私人资本的挤出效应; 经济增长与基础设施投资共同趋势(协整); 回归分析中可能的遗漏变量; 不同项目的尺度计量结果不一致[18]。尽管存在反对意见, 多数学者仍支持基础设施投资对经济发展的推动作用[18]。

2 基础设施投资行为的空间相互作用

有关空间相互作用的解释始终受到学者关注。Brueckner[9]将政府间空间策略性互动(strategic in-teraction)总结为两类: 溢出模型(spill-over model)与资源流动模型(resource-flow model)。前者指某一行为具有空间外部性, 邻域对象的某个行为直接影响本地的策略选择, 如污染治理。后者指邻域对象的某个行为导致本地资源流动, 进而影响本地策略选择, 如税收竞争。

基础设施投资的空间相互作用机理有待更多的讨论。目前主要存在两种观点: 1)随着邻域增加投资, 本地将因为空间溢出效应减少投资[10]; 2)临近城市存在基础设施重复投资建设等相互攀比现象[11]。基于资源流动的空间互动, 或者基于溢出模型的标尺竞争(yardstick competition)都可以解释重复建设的现象, Brueckner[9]将这两种解释统称为模仿(mimicking)。

2.1 溢出效应模型

由于部分基础设施具有网络效应等外部性, 因此邻域城市的投资可以直接提升本地现有设施的效率。按照静态完全信息博弈模型, 当邻域增加投资时, 本地的最优策略是减少投资。假设有两个城市a 和 b, 彼此的基础设施投资存在空间溢出效应[10]。两城市在完全信息的条件下, 进行基础设施投资的博弈。城市 a 支出资金 Xa 用于建设基础设施, 利润 πa 为收益函数 Ba 与成本函数Ca之差:

πa=Ba(Xa+Xb) - Ca(Xa), (1)

其中, 成本函数取决于自身投入 Xa; 收益函数不仅取决于自身的投入, 还取决于城市 b 的投入 Xb, 即存在空间溢出效应。城市 b 的利润函数与 a 类似

πb=Bb(Xa+Xb) - Cb(Xb)。 (2)

如果假设收益函数一阶导数大于 0, 二阶导数小于 0, 成本函数一阶与二阶导数均大于 0, 经推导[10]可知, 当一个城市增加基础设施支出时, 另一个城市的最优策略是减少基础设施支出。

2.2 资源流动模型

基础设施投资行为的空间作用本质是资源流动引发的策略互动。在资源流动模型中, 对方的行为不会对己方效用产生直接的影响, 但会导致资源流向发生改变。税收博弈就是典型的例子。当某个城市的邻近城市降低企业和个人所得税税率后, 不会直接影响某个城市的效用, 但如果该城市保持原税率, 邻近城市税率降低后, 人口会从这个城市流向邻近城市, 从而可能降低该城市的税收。因此, 在邻近城市税率降低后, 该城市的最优策略可能是降低税率(需要权衡人口减少与税率降低的成本收益, 策略并不确定)。

与此类似, 基础设施投资也会引发类似的资源流动。一类是企业和居民的流动。某个城市的邻近城市基础设施投资增加, 将降低邻近城市的生产生活成本, 吸引该城市的企业和居民向邻近城市迁居流动, 因此该城市在考虑成本后, 可能会增加基础设施投资。另一类是政治资源的流动。晋升博弈中的激励机制[19]为政治资源流动提供了解释框架。不同于单纯的财税激励, 晋升博弈是一种零和博弈, 在于同一行政辖区内, 一个官员的晋升意味着另一个官员晋升机会的丧失。如果某个城市的邻近城市增加基础设施投资, 城市环境发生较大的改善, 上级管理者可能更关注该城市的邻近城市, 那么在晋升竞争中, 该城市邻近城市的管理者将获得更多取胜的机会, 同时该城市管理者的晋升机会将降低。这种政治资源的流动, 将导致基础设施投资上的竞争行为。即使存在空间溢出这类正外部性, 彼此相邻的城市也未必做出互利的决策, 如 20 世纪 90 年代的“开发区热”[20]以及 2000 年前后京津冀在港口和机场的重复建设[21]等案例。

3 模型与数据

3.1 模型设定

在理论分析以及下面的探索性数据分析中, 我们均推测模型中变量存在空间依赖关系, 故本文采取空间计量模型。传统的空间计量模型包括空间滞后模型和空间误差模型。同时, 基础设施投资与经济发展之间还存在内在的因果关系。因此, 本文选择空间联立方程作为计量模型。该模型既可以解释交互的因果关系, 又可以兼顾空间溢出效应。

空间联立方程包括经济发展方程和基础设施投资方程。方程中内生变量是经济产出(Y)与基础设施投资(INFRAS)。在经济发展方程(式(3))中, 以生产函数为基础, 加入主要的控制变量为劳动力(L)、资本存量(K)、第二产业占比(INDUSTRY)、区域差异(EAST, CENTRAL)以及城市行政等级(HIERA CHY)。在基础设施方程(式(4))中, 以外国直接投资占比(FDI)、城市建成区面积(BUA)、区域差异(EAST, CENTRAL)以及城市行政等级(HIERACHY)作为控制变量。

lnY=α11+ρ11W*lnY+ρ12W*ln INFRAS+β11ln INFRAS+

β12lnL+β13lnK+β14ln INDUSTRY+β14EAST+

β15CENTRAL+β16HEIRACHY+ε1, (3)

lnINFRAS=α21+ρ21W*lnY+ρ22W*ln INFRAS+β21lnY+

β22ln BUA+β23FDI++β24EAST+

β25CENTRAL+β26HEIRACHY+ε2, (4)

其中, W为空间权重矩阵, ε1 和ε2 为随机变量, α11, β11~β16, α21, β21~β26为待估计系数。

3.2 变量与数据

本文使用 2011 和 2016 年的 241 个地级以上城市数据进行实证检验。受限于现有统计年鉴中, 部分样本城市的数据缺失, 会影响空间计量结果, 造成有偏估计, 不过, 我们在数据处理过程中最大限度地减少了数据缺失。首先, 截至 2016 年 9 月, 中国大陆地级区划共 334 个: 293 个地级市、30 个自治州、8 个地区和 3 个盟。鉴于研究对象为城市, 且《中国城市统计年鉴》中主要记录城市的相关信息, 不包含自治州、地区和盟的数据(共 41 个), 因此只对 293 个城市进行分析。在《中国城市统计年鉴》中, 西部省份欠发达城市统计数据质量较低, 有 34 个城市缺少长期连续的统计数据, 无法支撑研究。这 34 个城市包括西藏(5 个)、内蒙古(4 个)、云南(4 个)、四川(4 个)、广西(3 个)、新疆(2 个)、青海(2 个)、甘肃(3 个)、宁夏(2 个)、海南(3 个)、贵州(1个)和陕西(1 个)等省份。中东部城市中, 有 18 个城市缺少长时段的固定资产投资数据。在使用永续存盘法进行资本存量估计时需要长时间数据, 尤其需要起始时间的数据, 这些城市的数据缺失值过多, 因此无法进行资本存量估计。变量解释与数据来源见表 1。

3.2.1基础设施投资与经济产出

基础设施投资(INFRAS)与经济产出是两个内生被解释变量。基础设施数据来自《中国城市建设统计年鉴》中基础设施完成投资额。按照年鉴统计口径, 基础设施包括道路交通、给水工程、排水工程、供热工程、燃气工程、园林绿化、环境卫生设施、环境保护以及防洪和人防(受限于数据来源, 不包含电力与电信)。另外, 本文的基础设施指城市基础设施, 不包含农村基础设施。经济产出方面, 用全市 GDP 总量来衡量, 数据来自《中国城市统计年鉴》。预计基础设施投资与经济发展存在双向互动关系, 即基础设施投资促进经济发展, 经济发展也会促进基础设施投资的增加。

表1 变量解释与数据来源

Table 1 Variables and data source

变量含义来源 Y经济产出(GDP)中国城市统计年鉴 INFRAS基础设施投资(基础设施完成投资额)中国城市建设年鉴 L劳动力(从业人员)中国城市统计年鉴 K固定资本投资存量中国城市统计年鉴 INDUSTRY工业化(第二产业总值与GDP总量之比)中国城市统计年鉴 FDIFDI占比(FDI/GDP)中国城市统计年鉴 EAST东部, 虚拟变量- CENTRAL中部, 虚拟变量- HIERACHY城市行政等级, 是否是直辖市、副省级或省会, 虚拟变量- BUA城市建成区面积中国城市建设统计年鉴

3.2.2 社会固定资产资本存量

在生产函数中, 固定资本存量是重要的生产要素, 因此在经济发展方程中加入固定资本存量作为变量。由于缺乏固定资本存量的官方统计数据, 故采取永续存盘法估算资本存量。在永续存盘法中, 本期资本存量等于折旧后的上一期资本加上本年度投资。这个方法的核心在于确定当年投资额的数据, 估算基期资本存量和投资品价格指数, 选定折旧率。由于缺少固定资本完成额的数据, 我们使用全社会固定投资额数据, 并取前 3 年平均值[22]。由于数据的时间跨度较小, 我们选择无穷等比递减数列和法估算基期存量。数据时间段为 1996—2016年。一般资本品的折旧率设定为 9.6%[23]。

3.2.3 其他变量

在经济发展方程中, 劳动力作为生产函数中的生产要素被加入, 劳动力的增加将提升经济产出。受限于地级城市数据的获取, 采用《中国城市统计年鉴》中从业人员作为劳动力的代理变量[24]。同时, 工业化水平也作为控制变量加入方程中, 用于衡量城市产业结构的差异[25]。工业化水平以第二产业产值占总产值比例来测量。主要数据来自《中国城市统计年鉴》。工业化程度增加是否导致产出增加, 取决于产业之间生产效率的差异。

在基础设施投资方程中, 加入城市建成区面积作为控制变量。Yu 等[10]选择人口与人口密度作为控制变量。为了避免共线性, 我们选择建成区面积作为控制变量。建成区面积越大, 需求越多, 基础设施投资越多。数据来自《中国城市建设统计年鉴》。同时, 基础设施投资方程中还加入 FDI 作为控制变量。在晋升激励下, 各城市首要目标是“招商引资”, 为营造良好的营商环境, 就需进行基础设施建设。本文以 FDI 作为晋升激励标尺竞争的代理变量, 并用 FDI 与 GDP 之比定义该变量[13-14]。数据来自《中国城市统计年鉴》。

将城市宏观区位(东部和中部)和城市行政等级作为控制变量, 同时加入经济发展方程与基础设施投资方程。如果位于东部, 则东部虚拟变量为 1, 其余为 0。如果位于中部, 则中部虚拟变量为 1, 其余为 0。如果是直辖市、副省级或省会, 则城市行政等级虚拟变量为 1, 否则为 0。不同城市的宏观区位可能存在地理环境、经济区位和政策环境的不同, 行政等级则意味着政治资源的不同, 这两者均可能带来产出与投资的差异。

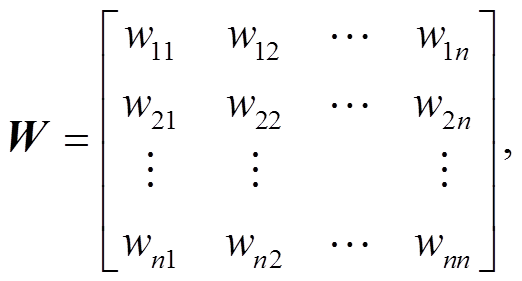

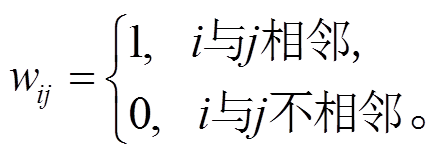

3.2.4空间权重矩阵

结合式(5)和(6), 本文采取 k 临近法构建空间矩阵。如果两个区域在地理上相邻, 则 wij 为 1; 如果两个不相邻, 则 wij 为 0。

(6)

(6)

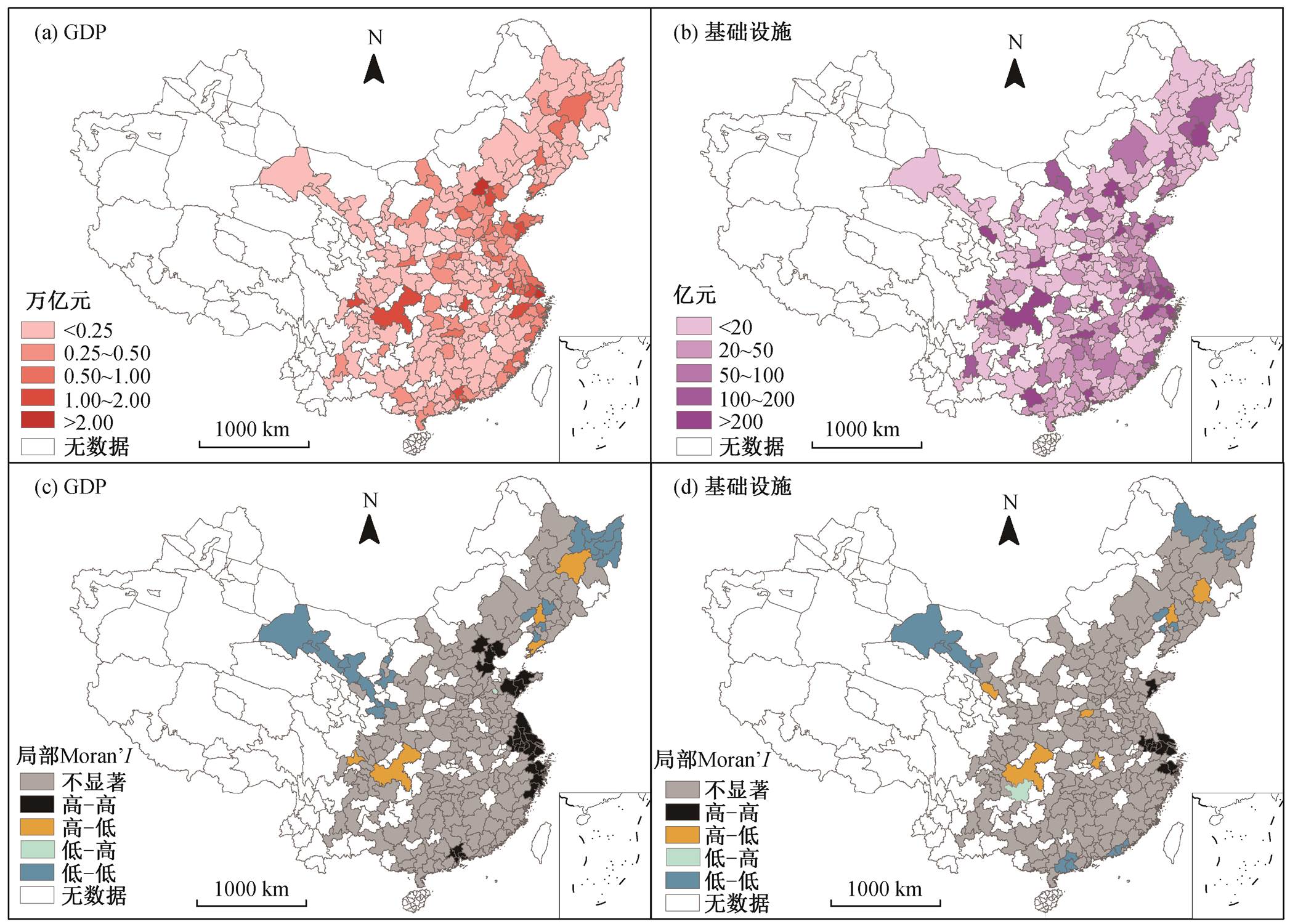

3.2.5 空间自相关分析

为考察经济发展与基础设施投资的空间自相关性, 首先绘制两者的空间分布图(图 1(a)和(b))及空间自相关图(局部Moran’I, 图 1(c)和(d))。可以看出, 一些城市群(如京津冀地区和长三角等)在经济发展与基础设施投资上具有一定的空间集聚性。

分别计算经济发展(对数形式)与基础设施投资(对数形式)的 Moran’I, 其值分别为 0.3 和 0.12。原假设为不存在空间自相关, 两者 P 值均接近 0, 可以拒绝不存在空间自相关的原假设, 认为两者均存在空间自相关性。

4 实证结果

根据阶条件,方程组属于过度识别类型, 可以使用广义空间三阶段最小二乘法(GS3SLS)[26-28]进行估计。GS3SLS 既考虑内生变量的潜在空间相关性也考虑各方程随机误差项间的相关性, 可以提高估计结果的有效性。由于各变量的 VIF 均小于 10, 可以认为共线性问题不严重。

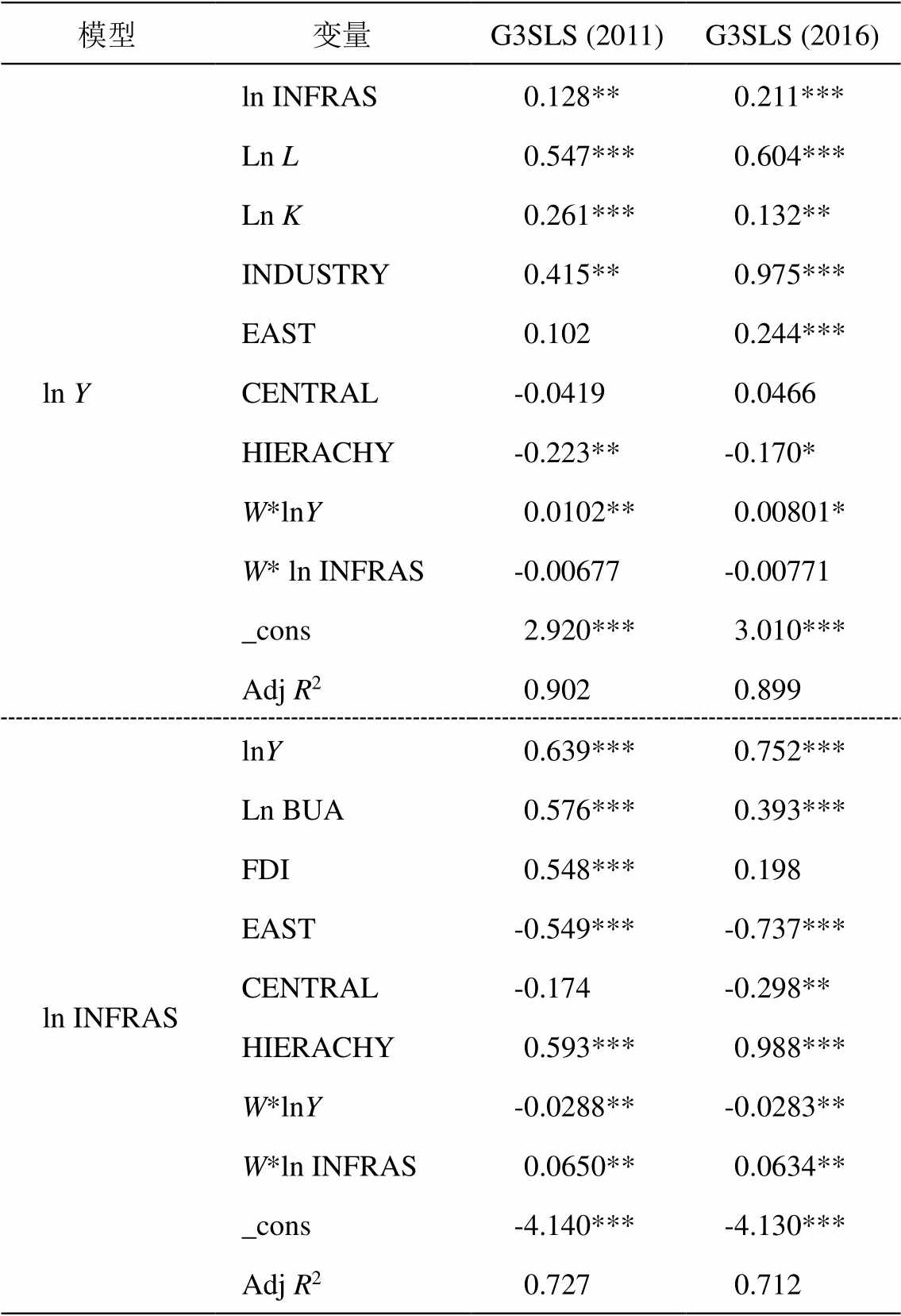

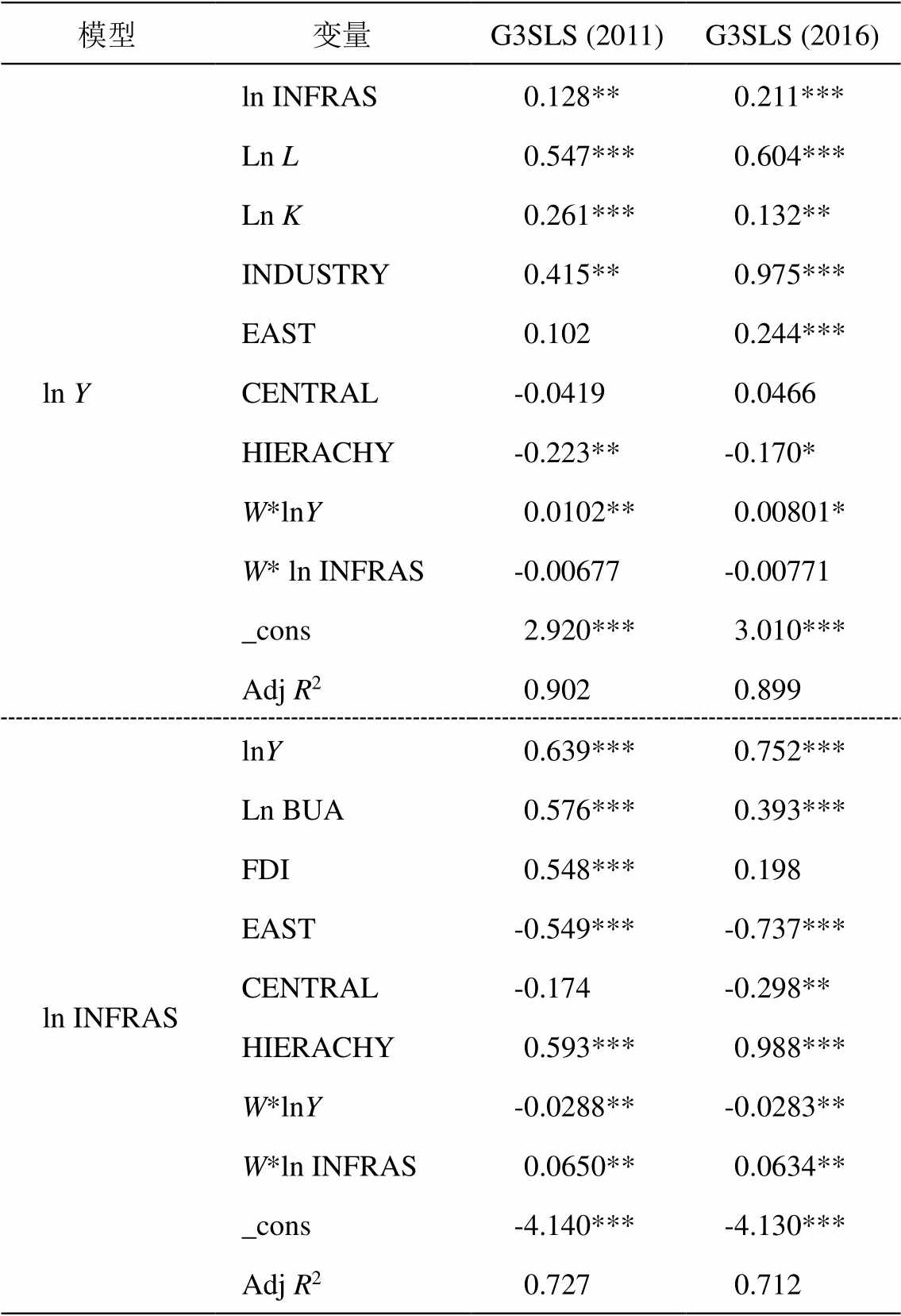

整体有效性检验结果显示模型有效、可信。2011 和 2016 两个年份中, 经济增长方程的调整 R2均高于 0.89, 基础设施投资方程的调整 R2 均高于0.7, 拟合度较高。另外, 两个方程均通过 F 检验, 模型具备整体有效性。

4.1 经济增长方程

基础设施投资变量在空间联立方程模型中的系数均显著为正。2016 年弹性系数为 0.128(表 2), 即在控制其他变量的情况下, 基础设施投资每增加1%, GDP 增加 0.128%, 说明基础设施投资对经济产出具有显著的正向作用。

考察经济增长方程中的空间作用可以发现, 首先, 经济产出的空间滞后项的系数在两个年份均显著为正, 因此经济发展具有溢出效应。某个城市邻近城市的经济增长对该城市经济有正向作用, 所以某个城市邻近城市的经济增长可以提升本城市的相关产业需求, 从而增加该城市的经济产出。某城市邻近城市的经济增长也会带来区域的产业集聚, 从而促进该市的经济发展。其次, 基础设施投资空间滞后项的系数并不显著。结果还显示, 基础设施投资对经济发展的空间溢出效应不明显, 主要有两个原因。第一, 研究使用的数据是城市市政基础设施投资数据, 不包含部分区域(如省级和国家级)基础设施投资数据。区域基础设施涉及多个城市, 网络效应更强, 其空间溢出效应高于城市基础设施。第二, 本文研究的对象为各类基础设施, 其溢出效用存在差异, 譬如城市绿地公园等设施的溢出效应弱于交通设施。与对分行业基础设施(如交通费设施)空间溢出效应的研究相比, 本文估计的溢出效应并不显著。

劳动力和社会固定资本存量系数显著为正, 这与我们的预期一致。总体上, 随着劳动力和社会固定资本存量的增加, 城市生产总值是增加的。工业化变量系数显著为正说明工业化程度提升, 经济产出上升, 表明第二产业当前在我国经济中仍占据重要位置。东部的虚拟变量系数为正, 但在 2011 年的模型中不显著。中部的虚拟变量均不显著。在控制其他变量后, 宏观区位差异对经济产出影响不大。

城市行政等级变量系数显著为负。在控制其他变量后, 城市等级提高, 经济产出反而下降。例如,东莞、佛山、苏州和无锡等一批地级城市经济表现优异,甚至超过一些省会城市。较高行政等级的城市, 尤其是省会城市, 尽管经济体量大, 但经济运行效率比有活力的地级城市低。

4.2 基础设施投资方程

在空间联立模型(表 2)中, 经济产出对基础设施投资具有明显的正向作用。2016 年其弹性系数为 0.639, 说明控制其他变量的情况下, 每增加 1%的 GDP, 基础设施投资增加 0.639%。因此双向因果作用中, 产出对投资的影响更大。

考察基础设施投资方程中的空间作用, 首先可以发现基础设施投资的空间滞后项的系数显著为正。某城市邻近城市增加基础设施投资, 该城市也增加基础设施投资。这一结果为甄别两种空间作用解释模型提供了关键证据。一方面, 如果基础设施投资具有正向溢出效应, 那么当一个城市的邻近城市增加基础设施投资时, 该城市的最优策略是减少基础设施。可以看到, 溢出模型与我们的实证结果并不一致。另一方面, 如果基础设施投资将带来产业、人口以及政治资源的流动, 那么, 当某城市的邻近城市增加基础设施投资时, 该城市的最优策略是增加投资。相较于溢出模型, 本文结果更支持资源流动模型对基础设施投资行为的分析。需要说明的是, 我们对基础设施投资的空间滞后项的系数的估计与 Yu 等[10]不一致, 这与选取的数据及模型的不同有关。Yu 等[10]选用的是公共支出数据(一般公共预算支出), 但基础设施投资有很大比例来自政府基金性收入(如土地出让金), 公共支出并不能很好地反映基础设施投资的规模。另外, Yu 等[10]使用空间滞后模型, 而本文使用空间联立方程模型。

表2 计量结果

Table 2 Statistic results

模型变量G3SLS (2011)G3SLS (2016)ln Yln INFRAS0.128**0.211***Ln L0.547***0.604***Ln K0.261***0.132**INDUSTRY0.415**0.975***EAST0.1020.244***CENTRAL-0.04190.0466HIERACHY-0.223**-0.170*W*lnY0.0102**0.00801*W* ln INFRAS-0.00677-0.00771_cons2.920***3.010***Adj R20.9020.899ln INFRASlnY0.639***0.752***Ln BUA0.576***0.393***FDI0.548***0.198EAST-0.549***-0.737***CENTRAL-0.174-0.298**HIERACHY0.593***0.988***W*lnY-0.0288**-0.0283**W*ln INFRAS0.0650**0.0634**_cons-4.140***-4.130***Adj R20.7270.712

注: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1。

其次, 在基础设施投资方程中, 可以观察到经济产出的空间滞后项的系数显著为负, 说明如果某个城市邻近城市的经济产出增加, 该城市的基础设施投资将减少。对这一结果的分析较为复杂, 因为存在主观与客观两方面的作用, 且这两方面作用是相反的。从主观上, 某城市邻近城市经济产出增加, 该城市在竞争压力下应该增加基础设施投资, 促进经济发展。从客观上, 某城市邻近城市经济产出增加, 发展预期变好, 更多资金向其邻近城市倾斜, 则该城市的财政资源将减少, 基础设施投资也将减少。综合上述两个方面, 我们的结果显示客观因素作用更强, 导致当邻近城市经济产出增加时, 该城市基础设施投资减少。

在基础设施投资方程中, 城市建成区面积的系数均显著为正。城市建成区面积越大, 基础设施投资需求越大, 与预期一致。FDI 系数为正, 且在2016 年的模型中系数显著, 说明地方竞争对基础设施投资有一定的正向影响。东部地区虚拟变量系数显著为负, 说明在控制其他变量的情况下, 东部投资相对于西部与中部较少。与此同时, 中部虚拟变量系数不显著, 说明与西部相比, 中部在控制其他变量后, 基础设施投资总量差别不大。城市行政等级变量系数显著为正, 越高行政等级的城市拥有更多的政治资源, 可以获得更多的资金, 因此基础设施投资更多。

5 总结与展望

本文通过空间联立方程模型, 对城市市政基础设施投资与经济产出的空间相互作用进行分析, 得到如下结论。

1)考虑内生性后, 基础设施投资的空间滞后项估计系数显著为正。邻域城市增加投资后, 本地城市也要增加投资; 邻域城市减少投资, 本地减少投资。本文的结果支持资源流动模型的观点。

2)基础设施投资与经济发展存在双向互促作用, 且基础设施投资对经济发展的弹性系数小于经济发展对基础设施投资的弹性系数。该结果为理解地方政府的行为提供了基础: 地方政府可以通过投资拉动经济增长, 同时在经济增长的条件下开展新一轮的投资, 如此往复, 可以形成一种拉动地方经济发展的惯性模式。

在政策启示方面, 本文提出两点建议。首先, 基础设施投资建设的项目管理需要加强。项目前期的可行性论证, 尤其是收益成本测算, 应更加科学、公开和透明。项目完成后, 其绩效也应能够接受各方的评估。其次, 地方政府面对众多不确定性, 在巨大竞争压力下, 模仿或许可以缓解发展焦虑, 但也会导致投资的资金效率降低,未来的发展将因为短期利益被牺牲。改革现有晋升考核体系, 多元化考核基层工作成绩, 引导地方竞争方向, 才能使地方政府因地制宜地寻求自身的发展路径。

受限于数据获取等原因, 本研究存在以下不足。首先, 由于统计年鉴分行业数据存在缺失, 本文把基础设施作为整体进行分析, 未考虑基础设施分类型的差别。其次, 本文仅使用两年的横截面数据, 在实证结果的稳健性方面略显不足。第三, 受制于研究数据缺失, 空间计量结果的准确性受到一定程度的影响。第四, 本文对基础设施投资的历时性变化关注不够。这些问题都有待进一步的研究中完善。

参考文献

[1] 顾朝林, 曹根榕, 顾江, 等. 中国面向高质量发展的基础设施空间布局研究. 经济地理, 2020, 40(5): 1–9

[2] 郭庆旺, 贾俊雪. 基础设施投资的经济增长效应. 经济理论与经济管理, 2006(3): 36–41

[3] Aschauer D A. Is public expenditure productive. Journal of Monetary Economics, 1989(23): 177–200

[4] 孙早, 杨光, 李康. 基础设施投资促进了经济增长吗——来自东、中、西部的经验证据. 经济学家, 2015(8): 71–79

[5] Duffydeno K T, Eberts R W. Public infrastructure and regional economic development — a simultanoes equations approach. Journal of Urban Economics, 1991, 30(3): 329–343

[6] 张学良. 中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应. 中国社会科学, 2012(3): 60–77

[7] 林雄斌, 杨家文, 陶卓霖, 等. 交通投资、经济空间集聚与多样化路径——空间面板回归与结构方程模型视角. 地理学报, 2018, 73(10): 1970–1984

[8] 张军涛, 毕乐强, 纪昭君. 区域间公共基础设施溢出效应研究. 城市发展研究, 2011, 18(2): 76–81

[9] Brueckner J K. Strategic interaction among govern-ments: an overview of empirical studies. International Regional Science Review, 2003, 26(2): 175–188

[10] Yu Y, Zhang L, Li F, et al. On the determinants of public infrastructure spending in Chinese cities: a spatial econometric perspective. The Social Science Journal, 2011, 48(3): 458–467

[11] 周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因. 经济研究, 2004, 39(6): 33–40

[12] 颜燕, 满燕云. 土地财政与城市基础设施投融资. 中国高校社会科学, 2015(6): 131–139

[13] 彭清辉. 我国基础设施投融资研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2011

[14] Munnel A H. Infrastructure investment and economic growth. The Journal of Economic Perspectives, 1992, 6(4): 189–198

[15] 张军, 高远, 傅勇, 等. 中国为什么拥有了良好的基础设施?. 经济研究, 2007(3): 4–19

[16] 张延, 赵艳朋. 财政分权、晋升激励与基础设施投资——基于中国省级面板数据的空间计量分析. 经济问题探索, 2017(12): 1–9

[17] 王世磊, 张军. 中国地方官员为什么要改善基础设施?——一个关于官员激励机制的模型. 经济学(季刊), 2008(2): 383–398

[18] Gramlich E M. Infrastructure investment: a review essay. Journal of Economic Literature, 1994, 32: 1176–1196

[19] 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究. 经济研究, 2007(7): 36–50

[20] 张伟. “开发区热”综述. 当代经济科学, 1993(2): 85–88

[21] 崔冬初, 宋之杰. 京津冀区域经济一体化中存在的问题及对策. 经济纵横, 2012(5): 75–78

[22] 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000. 经济研究, 2004(10): 35–44

[23] 柯善咨, 向娟. 1996—2009 年中国城市固定资本存量估算. 统计研究, 2012, 29(7): 19–24

[24] 任晓红, 王钰, 但婷. 高铁开通对中小城市经济增长的影响. 城市问题, 2020(1): 91–97

[25] 岑聪, 姜巍. 高铁开通、空间溢出与区域经济增长——来自广东省 21 个地级市的经验证据. 地域研究与开发, 2020, 39(1): 24–27

[26] 梁伟, 杨明, 李新刚. 集聚与城市雾霾污染的交互影响. 城市问题, 2017(9): 83–93

[27] 梁伟, 杨明, 张延伟. 城镇化率的提升必然加剧雾霾污染吗——兼论城镇化与雾霾污染的空间溢出效应. 地理研究, 2017, 36(10): 1947–1958

[28] 张可, 汪东芳. 经济集聚与环境污染的交互影响及空间溢出. 中国工业经济, 2014(6): 70–82

Spatial Mutual Effects between Municipal Infrastructure Investment and Economic Development

CHU Jun1, LIU Yiming1, LIN Xiongbin2, TONG De1,†

1.Peking University (Shenzhen) Laboratory for Urban Future, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen 518055; 2.Faculty of Geography, Tourism and Culture, Ningbo University, Ningbo 315211; † Corresponding author, E-mail: tongde@pkusz.edu.cn

Abstract Based on the data of 241 cities in 2011 and 2016, this paper explores the spatial mutual effects between infrastructure investment and economic development through the spatial simultaneous equation model. The results show that the spatial lag parameter of infrastructure investment is significantly positive. It is likely to be explained by the imitation between municipals. Also, infrastructure investment and economic development have significantly reciprocal relationships. It is suggested to improve the budget management of infrastructure investment and to reform the evaluation and promotion system for governmental officials.

Key words endogeneity; spill over; resource flow; repeated construction; spatial simultaneous equation

doi: 10.13209/j.0479-8023.2021.015

国家自然科学基金(41971205, 42001174)和北京大学(深圳)未来城市实验室铁汉科研开放课题基金(201804)资助

收稿日期: 2020–03–03

修回日期: 2020–10–29

(5)

(5) (6)

(6)