图1 深圳市城中村分布

Fig. 1 Urban villages in Shenzhen

摘要 以深圳为例, 基于手机信令数据识别居民通勤距离, 通过多元线性回归和空间滞后模型, 以交通分析小区(TAZ)为分析单元, 从中观层面分析城中村对居民通勤距离的影响机制。结果表明: 城中村的存在有利于促进大城市职住空间融合, 这与城中村规模大、分布散和租期灵活等因素有关; 土地利用混合度高、建成环境多样和可达性高等建成环境因素会在不同程度上降低小区居民平均通勤距离; 居住地社会经济环境好会提升居民平均通勤距离。

关键词 职住融合; 城中村; 建成环境; 手机信令数据; 深圳

居住–就业空间不匹配可能导致交通堵塞[1]、通勤成本增加[2]和低技能劳动者失业[3–4]等一系列社会问题, 始终是城市研究领域关注的焦点。特别是人口和经济规模可观的大城市, 由职住空间分离导致的高通勤成本不仅严重地影响人们的生活质量, 而且大大降低城市空间利用效率和城市整体竞争力, 成为空间治理的难点[2,5]。其中, 与城市中高收入人群相比, 受收入水平与工作技能的限制, 低收入人群的居住和就业地选择受限明显, 他们极有可能为寻求低房价而被迫承受高通勤成本。关注这一人群“择业”与“择居”的空间匹配, 是实现城市职住空间融合的关键。

西方发达国家对低收入人群职住分离的研究比较成熟。20 世纪 60—70 年代, Alonso[6], Mills[7–8]和Muth[9]建立的经典空间结构解析模型指出, 单中心城市就业主要集中于 CBD, 距市中心越远, 住房成本越低, 通勤成本越高, 低收入人群为获取可支付的低成本住房, 不得不住在离市中心较远的地方, 负担更长的通勤距离和时间。同一时期, 欧美等西方发达国家存在一种与单中心城市土地利用分析框架相反的城市形态——逆城市化。由于市区居住拥挤, 生活空间狭小, 环境恶化以及中心区地价飞涨, 而郊区基础设施有很大改善, 因此城市人口逐渐向郊区集中, 城市中心出现“空洞化”[10–11]。1968 年, Kain[12]提出著名的空间不匹配假说, 即在逆城市化时期, 原本在城市内部的工作岗位, 尤其是蓝领从事的生产行业, 已经移到郊区, 但普遍存在的居住隔离使得低收入者留在城市中心区, 同样导致低收入人群必须承担长距离通勤。随后, Wheaton[13]、Brueckner 等[14]、Fujita 等[15]和 McGrath[16]相继进行拓展和实证, 进一步证实低收入群体往往被迫负担长距离通勤的结论。

近年来, 低收入人群的居住–就业空间关系受到我国学者越来越多的关注, 基于“空间不匹配假设”开展了一系列实证研究。谌丽等[17]、宋金平等[18]、党云晓等[19]和张艳等[20]在对北京的实证研究中均发现, 北京的低收入人群分布呈现边缘化和郊区化的趋势, 旧城改造与市区高昂的房价迫使居民不得不到郊区购房, 出现居住与就业的空间分离, 造成低收入阶层通勤的时间成本与经济成本增加, 就业概率和生活质量降低, 同时导致交通拥挤、社会隔离等社会问题。钱瑛瑛等[21]指出, 因为选址区位较偏、交通网络分布不足和就业岗位有效供给不足等原因, 导致居住在上海中低价位商品房中的中低收入人群通勤成本高。李小广等[22]、周素红等[23–24]和陈劼[25]分别以重庆市、广州市和天津市的典型低收入住区——保障性住房社区为研究对象, 发现由于保障性住房普遍存在空间布局边缘化、就业结构不匹配和配套公共设施不完备等问题, 导致居住在保障性住区中的低收入家庭承受高额通勤成本的压力, 造成生活质量下降。从总体上看, 伴随土地和住房市场化改革, 不同收入群体之间的居住分异现象日趋严重, 加上近年来中国城市空间快速重构,受经济水平和技能水平的限制, 低收入群体被迫选择居住在郊区, 远离工作机会, 承担长通勤距离。

中国许多大城市存在一种特殊的低收入居住区——“城中村”, 为低收入群体(特别是城市外来流动人口)提供大量廉租住房[26–27]。城中村是我国快速城市化过程中城市扩展避开或绕过农村居民点, 利用开发成本相对较低的农地和空地进行开发, 在地域上形成城市包围农村、城乡混杂的二元城市景观和结构[28]。因此, 城中村在空间上的分布存在一定的随机性, 使得低成本住房占据城市内靠近工作机会的优越区位成为可能。那么, 城中村的存在是否可以缓解城市低收入人群居住–就业空间不匹配困境, 提升低收入人群的居住就业空间公平性呢?

目前国内关注城中村居民通勤特征的研究较少, 且研究结论不一致。对昆明的实证研究发现, 受收入和技能限制, 城中村居民只能在城中村及其周边地区从事服务型和劳动密集型的低技能工作, 通勤距离短[29]。对兰州的研究却发现, 由于城中村远离城区中心, 且周边就业机会少, 导致城中村居民通勤距离长, 甚至长期失业[30]。对深圳的研究也发现, 由于中心岗位集聚, 通勤范围扩大, 导致周边城中村居民通勤距离大幅增长[31]。对北京的实证研究则显示, 近郊与远郊城中村居民通勤特征截然相反, 近郊城中村流动人口通勤距离普遍较长, 职住分离较明显, 远郊城中村流动人口通勤距离较短, 以就地工作为主[32]。

从研究方法来看, 国内关于通勤的研究多基于典型调查方法获得的个体数据开展[17,20,22,30–35]。然而, 通过典型调查方法获取大量微观样本存在一定的障碍, 由于研究结论的准确性与样本选取的数量和质量直接相关, 当样本量过小或不具有随机性时, 得到的研究结论不具有代表性。这也是造成已有实证研究结论矛盾的原因之一。随着基于位置服务(location based services, LBS), 特别是移动通信(GSM)和全球定位系统(GPS)等技术的进步和广泛应用, 大规模、高质量的个体时空数据的获取和应用逐渐发展成熟, 为城市研究带来新的契机[33]。2012 年以来, 逐渐有学者将公交刷卡、百度热力图和手机信令等位置大数据应用到居民通勤的研究中[36–41], 特别是基于基站的手机信令数据, 通过动态手机定位数据可以实时记录用户行动轨迹, 从而更加准确地进行居住地与就业地识别, 为居民通勤研究提供了数量更多、覆盖范围更广、精度更高的样本数据[42], 研究结论更加科学可靠。

鉴于上述背景, 本文选择深圳市为案例, 以交通分析小区(traffic analysis zone, TAZ)为分析单元, 立足中观层面, 以手机信令数据识别居民职住地分布以及通勤距离作为因变量, 通过多元线性回归和空间滞后模型, 在控制建成环境和社会经济环境等经典变量[19,33,43–45]对通勤距离影响的前提下, 定量地探究城中村对推动城市职住空间融合的积极作用, 为地方政府开展保障性住房建设和城中村管治提供依据。

深圳市土地面积为 1996.85km2, 截至 2017 年底, 全市建设用地面积约占总面积的 50%。经过 40年的快速发展, 深圳已从 1980 年人口 33 万、GDP 2.7 亿元的边陲小镇成为我国经济规模第三的超大城市, 2017 年末常住人口为 1252.83 万, GDP 为 2.24万亿元[46]。

深圳住房租赁占比极高, 约有 80%居民租房居住, 全市共有 740 万套租赁住房, 占住房总套数的70%, 其中超过六成为城中村租赁住房①李晓旭. 租购并举时代到来, 城中村刮起公寓风. 羊城晚报, 2018–01–18. http://ep.ycwb.com/epaper/ycwb/html/2018-01/18/content_326_ 2096.htm。根据《深圳市城中村(旧村)总体规划(2018—2025)》, 2018 年深圳市城中村用地总面积约为 320km2, 超过建设用地总面积的 1/3, 其中城中村居住用地约为 100km2 ②李舒瑜. “城中村”可统筹纳入住房保障体系. 深圳特区报, 2018–09–05. http://sztqb.sznews.com/PC/content/201809/05/content_457268.html(空间分布如图 1 所示)。与普通商品房相比, 城中村住房不仅单价低, 且多为小单元住房,保证了其相对于正规商品住房的租金优势。根据深圳链家研究院③深圳链家研究院. 深圳租赁2017 (内部报告)发布的数据, 2017 年 1—8 月, 73.8%的城中村租赁房套均月租金在 2000 元以内, 26.1%在 1000 元以内, 而同期商品住房套均月租金高达5005 元, 甚至高于 4400 元的全市居民人均月可支配收入[46]。目前, 城中村已成为深圳市低收入人群最重要的住房来源。

为方便研究交通出行特征, 将深圳全市划分为981 个 TAZ, 平均每个 TAZ 面积约为 2km2。本文立足中观尺度, 以 TAZ 为研究单元, 基于手机信令数据推算得到的 TAZ 居民平均通勤距离为因变量, 表征小区居民职住分离程度的群体特征。

本文应用 2017 年 3 月深圳市共 4999759 条有效用户手机信令数据, 结合通信市场占有率、一人多卡率和人口年龄比例扩样得到的深圳市各 TAZ居住人口及工作人口数据。据此统计, 深圳市共有居住人口 1673.56 万, 工作人口 1037.5 万, 比统计年鉴通报数据超出约 30%。考虑到手机信令数据不仅包括登记在册的常住人口, 还有大量临时务工的流动人口等, 可认为此数据能够较客观地反映深圳市人口分布现状。

图1 深圳市城中村分布

Fig. 1 Urban villages in Shenzhen

首先基于用户手机信令数据, 提取工作人口的居住地与工作地。若用户每日 0:00—5:00 在同一个TAZ 停留多于 15 天, 则定义该 TAZ 为该用户居住地; 每日 9:00—17:00 在同一个 TAZ 出现多于 15 天, 且驻留时间最长的 TAZ 为其工作地; 所有统计不含18 岁及以下和 60 岁及以上人群。在识别每位用户的居住地与工作地之后, 使用 ArcGIS 软件提取各TAZ 几何中心(Centroid), 并计算居住 TAZ 与就业TAZ 几何中心的直线距离作为该用户居住–就业空间距离, 即最短通勤距离。将 TAZ 内所有居民通勤距离的平均值作为本研究的因变量, 表示该 TAZ内居民居住–就业空间分离程度的总体特征。经计算, 深圳市居民平均最短通勤距离为 4130 m。

全市居民居住地分布在 907 个 TAZ, 每个 TAZ的居住人口最多为 137430, 最少为 8, 平均值为18452。全市就业者工作地分布在 905 个 TAZ, 每个 TAZ 工作人口最多为 123530, 最少为 8, 平均值为 11464。通过将 TAZ 与土地利用变更调查数据叠加, 发现有 166 个 TAZ 基本上被非建设用地覆盖, 居住或就业人口不足 1000 人, 将这些 TAZ 从模型样本中剔除, 仅保留 815 个 TAZ作为研究单元。

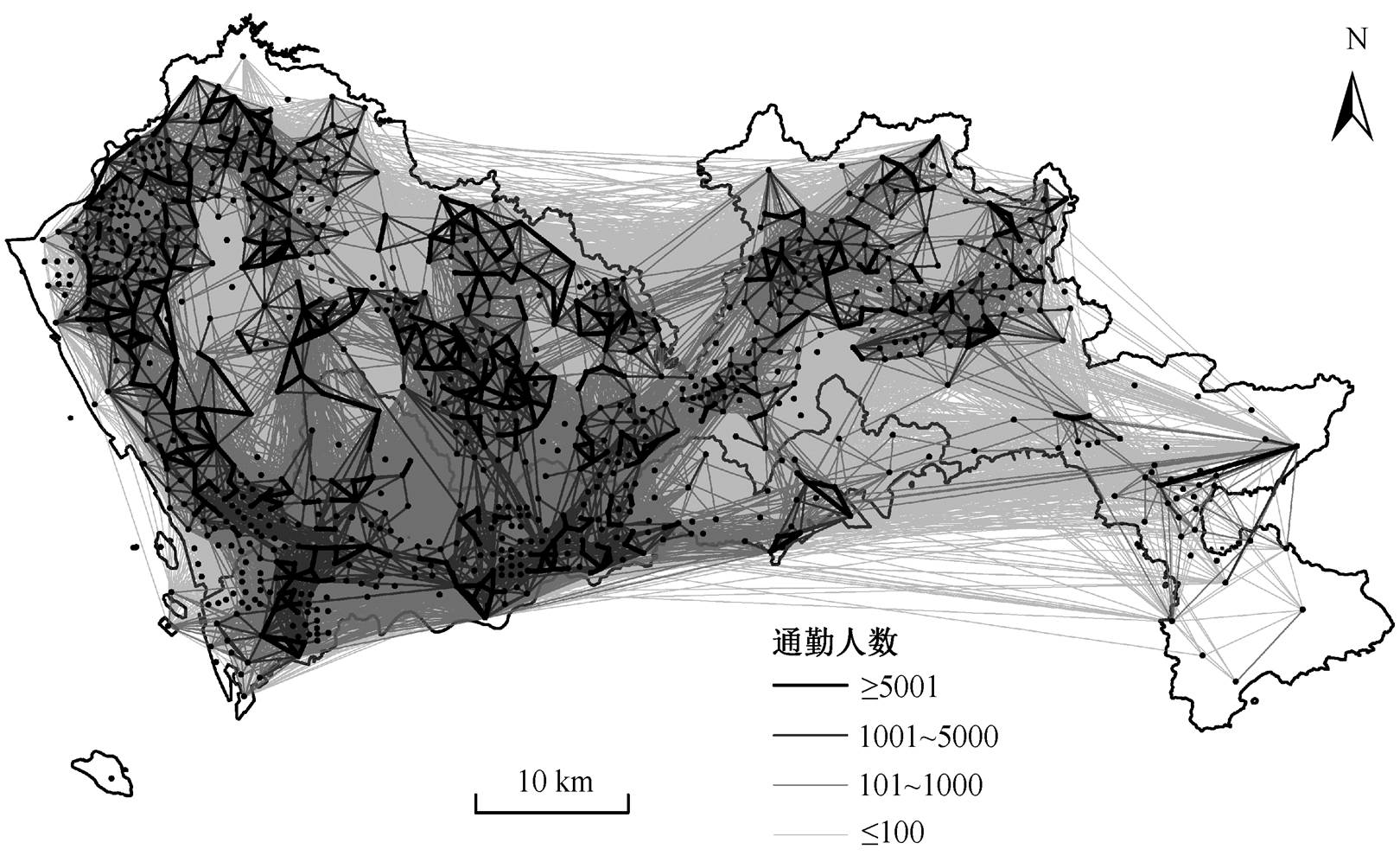

结合自然断点法分组以及经验判别, 将深圳市TAZ间通勤联系人数分为 4 组, 得到深圳市职住通勤空间布局(图 2)。可以发现, 深圳市职住空间格局表现出明显的组团特征, 各行政区内部联系相对紧密, 跨区联系相对薄弱。此外, 原特区内外呈现一定的差异, 联系最紧密的 TAZ 大多分布在原特区外的宝安区、光明新区、龙华区和龙岗区内部, 说明在原特区外, 这几个区内部居住、就业混合分布较为显著, 大量居民为就近居住就业; 而原特区内的南山区、福田区和罗湖区内部 TAZ 之间联系相对薄弱, 说明同一个 TAZ 的职工居住地分布相对分散, 大多没有集中居住区。

为了定量地探究 TAZ 的属性如何影响社区居民居住–就业空间选择, 本文主要选取 3 组自变量: 城中村占比、居住区建成环境和社会经济环境, 分别用来表征该 TAZ 内城中村分布状况、物质环境及社会经济环境。

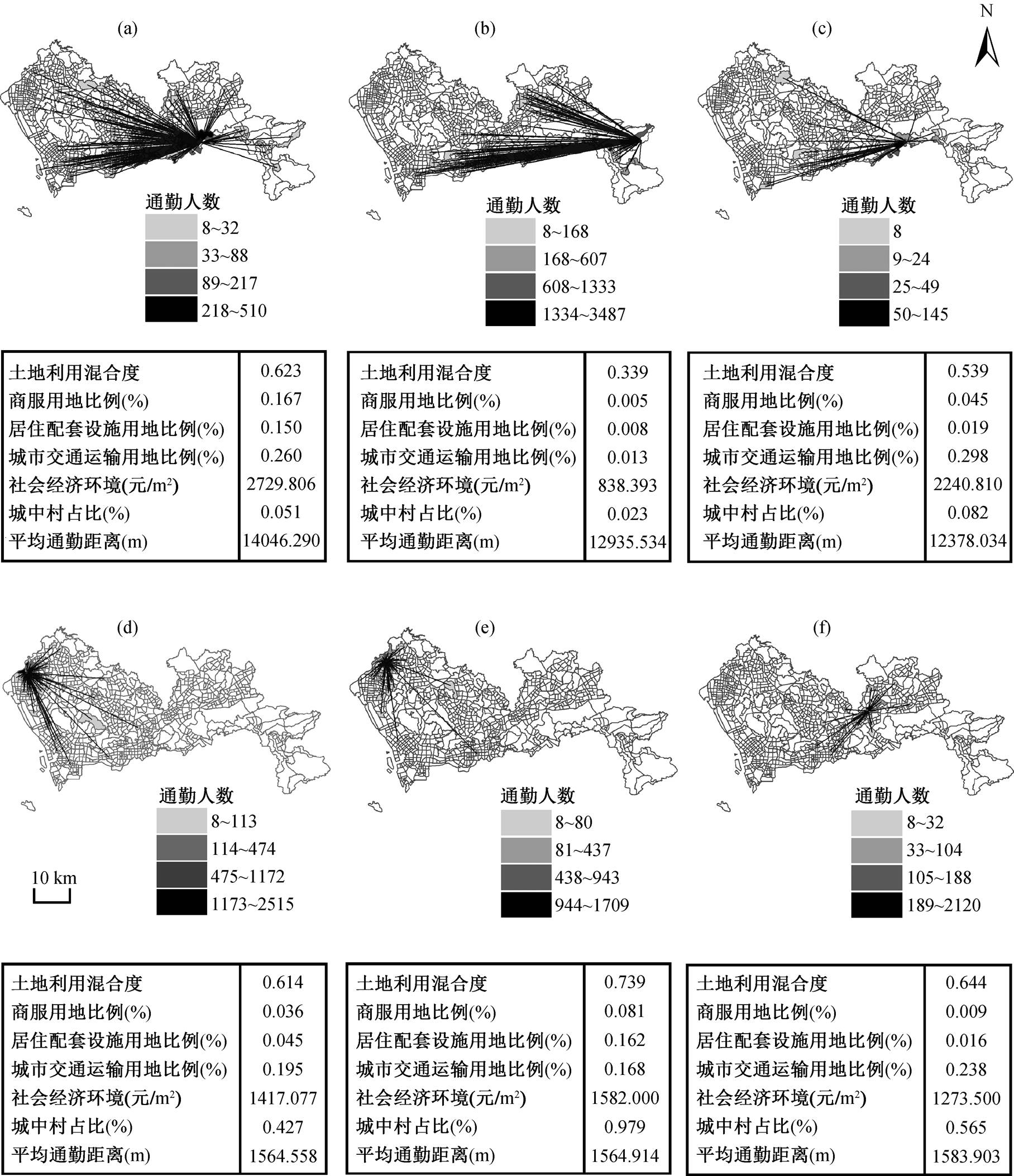

城中村占比为主要解释变量。因区别于商品房的管理、定价模式而造就价格的绝对优势, 城中村始终是深圳市低收入人群最重要的住房来源, 其散布于城市内部的特殊空间分布态势, 使得低收入人群不必为了获取可支付住房而被迫承担长距离通勤。从深圳市居民平均通勤距离最长(图 3(a)~(c))与最短(图 3(d)~(f))的 3 个 TAZ 的居民工作地分布以及 TAZ 部分属性信息中, 可以发现通勤距离最短的 3 个 TAZ 均表现出明显的高城中村占比特征。基于此, 本文提出假设: 深圳市城中村的存在有利于缩短居民平均通勤距离, 推动城市实现职住空间融合。为验证该假设, 将城中村住宅面积占 TAZ 住宅总面积的比例作为解释变量引入模型, 以定量地探讨城中村与居民通勤距离的关系。

图2 深圳市职住联系空间分布

Fig. 2 Job-housing connection in Shenzhen

建成环境为模型控制变量。国内外现有研究中已关注到容积率[47]、人口密度[43,48]、职住比[49]、土地混合度[19,43]和商业中心可达性[47]等因素对居民出行行为的影响, 其中, 对建成环境的描述尤以Cervero 等[50–51]提出的“密度–多样性–设计–与公共交通车站的距离–目的地可达性” (5D, Density-Diversity-Design-Distance to transit-Destination accessibility)模型的应用最为广泛。本文参考 5D模型, 采用居住人口密度、工作人口密度和容积率表征 TAZ 密度, 土地利用混合度表征 TAZ 建成环境多样性, 商服用地比例、城市交通运输用地比例和居住配套设施用地比例表征 TAZ 设计特征, 到最近地铁站点的距离、到最近公交站点的距离和到市中心的距离表征 TAZ 到公共交通及目的地的可达性。此外, 考虑到居民可能为了获取更加舒适的居住环境, 主动选择距离工作地较远但居住环境较好的地区, 在模型中引入平均基准地价作为自变量, 用以控制社会经济环境对居民职住分离的影响。各变量的定义、计算方法与数据来源如表 1 所示, 所有空间分析均借助 ArcGIS 软件实现。

(a), (b)和(c)为居民平均通勤距离最长的3个TAZ; (d), (e)和(f)为居民平均通勤距离最短的3个TAZ

图3 典型TAZ的通勤形态

Fig. 3 Typical commuting trips from six TAZ

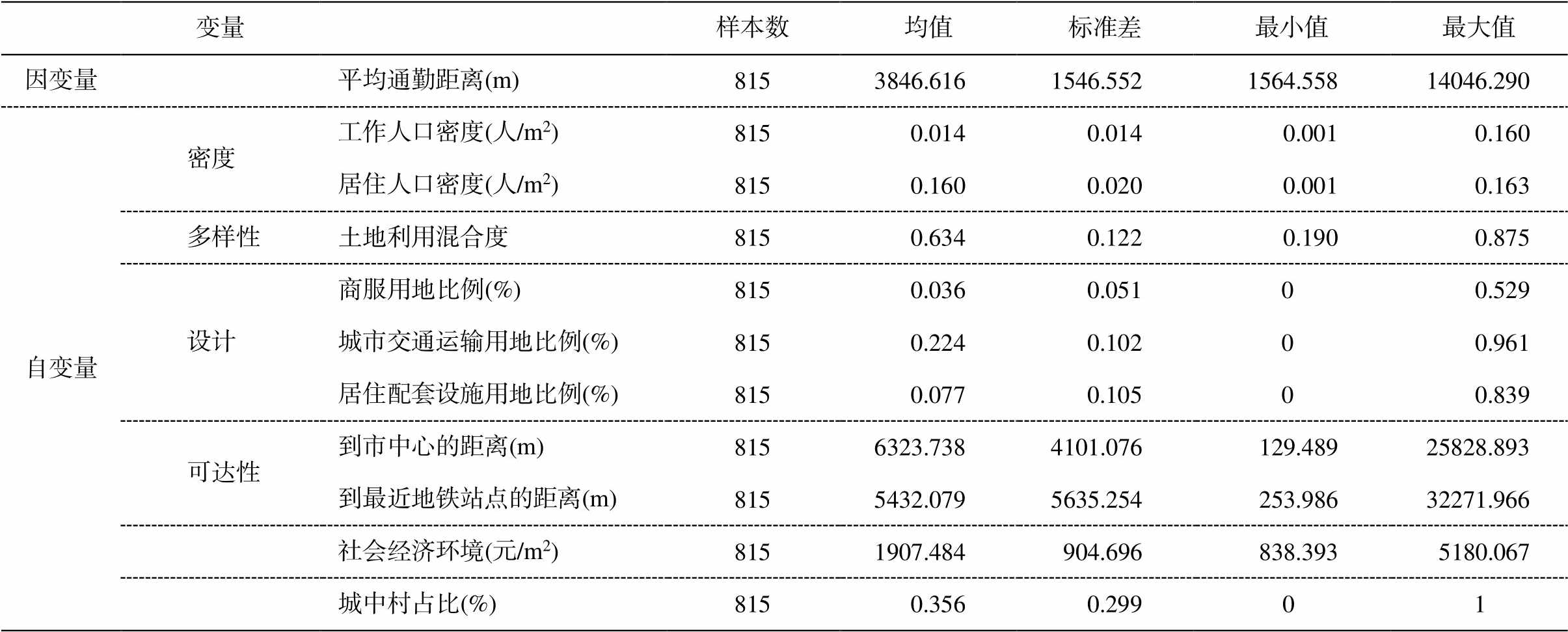

考虑到自变量之间可能存在多重共线性, 首先对各自变量进行多重共线性检验, 剔除部分相关性过高的自变量, 最终选择 10 个自变量进入模型, 所有变量的 VIF (方差膨胀因子)均小于 3, 表明模型多重共线性非常弱, 不会影响模型的结果(表2)。

首先采用多元线性回归方法, 探讨各因素对居民群体职住空间分布特征的影响。为消除量纲影响, 使得变量回归系数可比, 首先对各变量标准化, 标准化后因变量服从正态分布。对多元线性回归残差进行空间自相关分析, 发现 Moran’s I 值为 0.438,且通过 999 次蒙特卡洛试验的显著性检验(P 值为0.001), 说明残差存在明显的空间自相关。进一步使用空间滞后模型进行分析, 其表达形式如下:

表1 居民平均通勤距离影响因素指标选择

Table 1 Factors influencing average commuting distance

变量变量设定数据来源 密度居住人口密度(人/m2)居住人口/建设用地面积手机信令数据 工作人口密度(人/m2)工作人口/建设用地面积手机信令数据 容积率建筑总面积/建设用地面积2014 年深圳市建筑普查数据及土地利用变更调查数据 多样性土地利用混合度[19,52] (k表示TAZi的土地利用类型数量, 建设用地根据《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010—2007)二级类进行分类, 将所有非建设用地包括农用地和未利用地归为一类; pk,i表示第k种土地利用类型在TAZi的面积占比)2014 年深圳市建筑普查数据及土地利用变更调查数据 设计商服用地比例(%)商服用地面积/建设用地面积, 根据《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010—2007)包括其他商服用地、住宿餐饮用地、批发零售用地和商务金融用地2014 年深圳市土地利用变更调查数据 居住配套设施用地比例(%)居住配套设施用地面积/建设用地面积, 根据《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010—2007)包括公共管理与公共服务用地内的科教用地、医卫慈善用地、文体娱乐用地、公共设施用地、公园与绿地2014 年深圳市土地利用变更调查数据 城市交通运输用地比例(%)城市交通运输用地面积/建设用地面积, 根据《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010—2007)包括公路用地和街巷用地2014 年深圳市土地利用变更调查数据 可达性到市中心的距离(m)应用 ArcGIS 近邻分析工具, 计算每一个 TAZ 几何中心到最近的城市主中心或城市副中心的直线距离, 城市主中心包括地王大厦、海岸城、前海湾管理局和市民中心, 城市副中心包括盐田区政府、坪山区政府、龙岗区政府、宝安区政府、龙华区政府和光明区政府 到最近地铁站点的距离(m)应用 ArcGIS 创建渔网工具, 将 TAZ 划分为 50×50 的网格, 应用近邻分析工具以及汇总统计数据工具计算每个网格几何中心到最近的地铁站距离的平均值地铁站点数据 到最近公交站点的距离(m)应用 ArcGIS 创建渔网工具, 将 TAZ 划分为 50×50 的网格, 应用近邻分析工具以及汇总统计数据工具计算每个网格几何中心到最近的公交站距离平均值公交站点数据 社会经济环境(元/m2)深圳市被划分为 250m×250m 的网格, 标注基准地价, 应用ArcGIS分区统计工具计算每一个TAZ内基准地价的平均值2012年深圳市基准地价数据 城中村占比(%)城中村居住建筑面积/TAZ居住总建筑面积2014年深圳市建筑普查数据

表2 样本基本情况与变量描述性统计分析

Table 2 Model variables and sample means

变量样本数均值标准差最小值最大值 因变量平均通勤距离(m)8153846.6161546.5521564.55814046.290 自变量密度工作人口密度(人/m2)8150.0140.0140.0010.160 居住人口密度(人/m2)8150.1600.0200.0010.163 多样性土地利用混合度8150.6340.1220.1900.875 设计商服用地比例(%)8150.0360.0510 0.529 城市交通运输用地比例(%)8150.2240.1020 0.961 居住配套设施用地比例(%)8150.0770.1050 0.839 可达性到市中心的距离(m)8156323.7384101.076129.48925828.893 到最近地铁站点的距离(m)8155432.0795635.254253.98632271.966 社会经济环境(元/m2)8151907.484904.696838.3935180.067 城中村占比(%)8150.3560.29901

y=xβ+ρWy+ε, (1)

式中, x 是自变量; β 为其回归系数; ρ 表示空间滞后变量的回归系数, 表示因变量的空间自相关对其影响; W 是空间权重矩阵, 本文采用一阶 Queen Con-tiguity 权重矩阵(后邻域矩阵, 即以所有与该单元相邻相接的空间单元作为其邻域); ε 为模型误差项。

表 3 列出普通多元线性回归模型以及空间滞后模型的分析结果, 分别采用最小二乘法及极大似然法进行参数估计。两模型结果表现出良好的一致性, 但从拟合优度(R2, LIK, AIC 和 SC)来看, 空间滞后模型明显优于普通多元线性回归, 可以更好地解释居民平均通勤距离的差异。

表3 居民平均通勤距离影响因素模型分析结果

Table 3 Estimate results of models for average commuting distance

变量多元线性回归模型空间滞后模型 βS.E.βS.E. 密度工作人口密度−0.0100.0480.0520.037 居住人口密度−0.0150.046−0.0190.036 多样性土地利用混合度−0.156***0.032−0.134***0.025 设计商服用地比例0.062*0.0340.059**0.026 城市交通运输用地比例0.067**0.0330.0150.026 居住配套设施用地比例0.085***0.0310.061**0.024 可达性到市中心的距离0.0230.0340.0370.027 到最近地铁站点的距离−0.128***0.037−0.0310.029 社会经济发展水平0.325***0.0510.122***0.041 城中村占比 −0.172***0.035−0.125***0.027 R20.2990.570 LIK−1011.110−859.408 AIC2044.2201742.820 SC2095.9501799.250

注: *, **和***分别表示在10%, 5%和1%统计水平上通过显著性检验。

控制建成环境和社会经济环境变量的影响后, 城中村占比对居民通勤距离具有显著的负向影响, 说明城中村的存在可以显著地降低大城市居民, 特别是低收入人口的平均通勤距离, 促进城市实现职住空间融合, 提升低收入人群的居住就业空间公平性。其原因主要有以下几点。

1)城中村是一种居住期灵活的租住空间。首先, 与购房者相比, 租户对于住房质量和居住环境的敏感性较低, 除租金水平之外, 与工作地的距离是租客选择居住地最主要的考量因素。根据链家网公布的 2017 年深圳租赁住房调研报告④同第 1093 页脚注③。, 深圳市租客有超过 36%的通勤时间在 20 分钟以内。深圳舆情研究院开展的《关于深圳城中村租住质量的民意调查》⑤http://www.sznews.com/zhuanti/content/2018-08/22/content_19928019.htm显示, 距离工作单位路程近是年轻白领选择居住城中村的重要原因。此外, 对于购房居民及正规商品房小区租客来说, 选择一处居住地后, 很难在短期内更换住所, 而城中村租期灵活(不少地方可以一个月起租), 方便更换住所, 租客会根据自己的需要和偏好(特别是邻近工作地的需求), 随时在城市内选择更理想的住房, 从而大大缩短通勤距离。

2)深圳市城中村体量庞大, 有足够的廉租房供给能力是其推动城市实现职住空间融合的基础。2018 年, 深圳市共 1877 个城中村居住单元(原特区内 196 个, 原特区外 1681 个)中, 有超过 450 万套租赁住房⑥陈龙辉. 1800多个城中村开展十项综合治理. 深圳晚报, 2018, 07–06。并且, 相对于其他租赁住房, 城中村在价格上具有绝对优势。城中村住宅单价低, 且多为小单元住房, 既可以保证租户独立生活空间的需求, 又保证租金总价较低, 进入门槛很低。深圳市舆情研究院开展的《关于深圳城中村租住质量的民意调查》⑤http://www.sznews.com/zhuanti/content/2018-08/22/content_19928019.htm数据显示, 深圳市城中村近 60%租客房租占工资比例低于30%, 租金压力小。

3)深圳市城中村空间分布分散, 占据城市优越区位。与我国大多数城市城中村多位于中心区外围或城乡结合部的情况不同[53], 由于深圳是 40 年内快速发展形成的超大城市, 旧城基底少, 城市扩张路径以罗湖、蛇口、沙头角等毗邻香港的口岸为起点向四周延伸, 政府为了节约征地拆迁成本, 只征收农用地而将农村居民点保留下来, 演化成为今天的城中村[54]。因此, 深圳的城中村大量散布于城市建成区中, 部分甚至占据城市中心优越区位, 使得低收入人群在工作地较近范围内获得城中村可支付住房成为可能, 从而大大缩短通勤距离[28,55]。

4)城中村居民私家车拥有比例较低。在深圳的轨道交通目前局限于原特区内的情况下, 公共交通的速度、舒适度和有限的容量仍然限制着城中村居民对长距离通勤的承受能力, 从而引导居民实现职住空间匹配。这一方面是因为城中村居民普遍收入较低, 另一方面是由城中村的建成环境决定的。城中村普遍较为拥挤, 人口密度高, 且缺乏停车设施, 因此城中村居民即使有一定的支付能力, 往往也不会选择小汽车出行。

各控制变量对居民平均通勤距离的影响结果与已有研究结论大体上一致, 土地利用混合度高、建成环境多样性大、公共交通及目的地可达性高等因素均会不同程度地降低 TAZ 居民平均通勤距离[19,56]。社会经济环境对居民通勤距离有显著正影响, TAZ 基准地价越高, 居民平均通勤距离越大。一方面是因为居民愿意为了获取更优质的住房环境而付出更远的通勤距离; 另一方面, 高档次住区居民收入高, 小汽车拥有率高, 负担长距离通勤的可能性更大。

已有研究证实, 居住与就业人口密度以及到市中心的最短距离会对居民通勤距离产生显著影响[43,48,57]。但是, 本文模型中这 3 个变量均不显著, 可能是由于就业岗位与居住空间质量的错配导致, 即特定人群的就业岗位附近缺乏与其居住需求相匹配的居住空间。到市级主、副中心最短距离对居民通勤距离影响不显著, 更深刻地揭示了深圳的组团发展结构, 同时表明城市在微观尺度上的可达性(如地铁可达性)比在宏观和中观层面更影响通勤距离。

本文以深圳市为例, 在 TAZ 尺度上重点揭示城中村对我国大城市促进职住空间融合的积极作用。由于居住单元小、租金低廉、生活便利且成本低等原因, 城中村是城市低收入人群的居住首选。又因其数量庞大且散布于城市内部占据优越区位, 使得低收入人群有很大几率可以在工作地周边获取可支付住房。同时, 以租住为主的居住形态转换灵活, 居民可以根据工作随时更换住房, 从而大大缩短通勤距离。此外, 本文结果基本上印证了现有研究中居住区建成环境和社会经济环境等对通勤距离的影响假设: 提高土地利用混合度可以促进居民职住邻近; 居民可能为了获得社会经济发展水平较高、商服用地比例较高、城市交通运输用地比例较高和居住配套设施比例较高的优质居住环境而主动选择较远通勤距离; 居住区公共交通可达性较好, 居民选择长距离通勤可能性更高; 在控制其他影响因素的情况下, 人口密度与到市中心的距离对居民通勤距离的影响并不显著, 表明城市在微观尺度上的可达性(如地铁可达性)比在宏观和中观层面对居民通勤距离的影响更加显著。

城中村是我国城市发展中的特殊载体和重要单元, 特别是在深圳市, 作为中低收入人群宜居住所、高校毕业生过渡居所, 城中村发挥着非常重要的积极作用, 但城中村存在安全隐患、市政配套不足和市容环境较差等问题也非常突出, 因此关于城中村应该拆还是应该保留的问题始终存在争议。本文建立新的分析框架, 利用手机信令大数据, 进一步论证城中村的存在价值, 呼吁地方政府尽量通过综合整治, 改善城中村的各种问题, 而非全面推倒重建。目前, 部分地方政府已逐渐注意到城中村的价值, 如深圳市政府于 2017 年底颁发《深圳市“城中村”综合治理行动计划(2018—2020)》⑦http://www.sz.gov.cn/lhq/zcfggfxwj/qgfxwj/201804/t20180408_11668120.htm, 提到“城中村在促进特区经济社会发展、完善规划布局、调节城市功能、增进多元供给等方面发挥了重要作用”。以深圳水围村柠檬公寓为代表的“租赁运营模式”城中村改造, 是深圳摒弃拆除重建, 对城中村进行综合整治的有益尝试。虽然在租金上涨和配套规范不完善等方面仍在争议, 但其在再现城中村价值方面的积极意义值得肯定。

本研究仍存在局限性。首先, 居民通勤距离采用直线距离, 即最短距离, 与实际通勤距离有一定的差异。其次, 深圳可能是中国超大城市中的一个特例, 城中村在城市发展及职住融合中扮演的角色可能比其他城市更重要, 未来需要进行更多城市的比较研究。第三, 手机信令数据只能统计特定空间单元内的群体趋势性特征, 无法区别同一 TAZ 中本地就业与失业情况, 未来还需要结合更多的大、小数据, 通过调查了解城中村居民的实际通勤状况, 将区域研究与个体研究相结合, 开展更加细致和深入的分析。

参考文献

[1] Horner M, Murray A. A multi-objective approach to improving regional jobs-housing balance. Regional Studies, 2003, 37(2): 135–146

[2] Cervero R. Jobs-housing balancing and regional mo-bility. Journal of the American Planning Associa- tion, 1989, 55(2): 136–150

[3] Abramson A J, Tobin M S, Vandergoot M R. The changing geography of metropolitan opportunity: the segregation of the poor in U.S. metropolitan areas, 1970 to 1990. Housing Policy Debate, 1995, 6(1): 45–72

[4] 周江评. “空间不匹配”假设与城市弱势群体就业问题:美国相关研究及其对中国的启示. 现代城市研究, 2004(9): 8–14

[5] Nowlan D M, Stewart G. Downtown population growth and commuting trips: recent experience in Toronto. Journal of the American Planning Associa-tion, 1991, 57(2): 165–182

[6] Alonso W. Location and land use. Cambridge: Har-vard University Press, 1964

[7] Mills E S. An aggregative model of resource alloca-tion in a metropolitan area. American Economic Re-view, 1967, 57(2): 197–210

[8] Mills E S. Studies in the structure of the urban economy. Economic Journal, 1972, 6(2): 151

[9] Muth R. Cities and housing. Chicago: The University of Chicago Press, 1969

[10] 黄小花. 发达国家的“逆城市化”现象及其启示. 城市问题, 1997(6): 8–9

[11] 杨建军. 关于逆城市化的性质. 人文地理, 1995(1): 28–32

[12] Kain J F. Housing segregation, negro unemployment, and metropolitican decentralization. Quarterly Journal of Economics, 1968, 82(2): 175–197

[13] Wheaton W C. A comparative static analysis of urban spatial structure. Journal of Economic Theory, 1974, 9(2): 223–237

[14] Brueckner J K, Fansler D A. The economics of urban sprawl: theory and evidence on the spatial sizes of cities. Review of Economics & Statistics, 1983, 65 (3): 479–482

[15] Fujita M, Ogawa H. Multiple equilibria and structural transition of non-monocentric urban configurations. Regional Science & Urban Economics, 1982, 12(2): 161–196

[16] McGrath D T. More evidence on the spatial scale of cities. Journal of Urban Economics, 2005, 58(1): 1–10

[17] 谌丽, 张文忠, 党云晓, 等. 北京市低收入人群的居住空间分布、演变与聚居类型. 地理研究, 2012, 31(4): 720–732

[18] 宋金平, 王恩儒, 张文新, 等. 北京住宅郊区化与就业空间错位. 地理学报, 2007, 62(4): 387–396

[19] 党云晓, 董冠鹏, 余建辉, 等. 北京土地利用混合度对居民职住分离的影响. 地理学报, 2015, 70(6): 919–930

[20] 张艳, 刘志林. 市场转型背景下北京市中低收入居民的住房机会与职住分离研究. 地理科学, 2018, 38(1): 11–19

[21] 钱瑛瑛, 陈哲, 徐莹. 基于空间失配理论的上海市中低价位商品房选址研究. 现代城市研究, 2007(3): 31–37

[22] 李小广, 邱道持, 李凤, 等. 重庆市公共租赁住房社区居民的职住空间匹配, 地理研究, 2013, 32(8): 1457–1466

[23] 周素红, 程璐萍, 吴志东. 广州市保障性住房社区居民的居住–就业选择与空间匹配性. 地理研究, 2010, 29(10): 1735–1745

[24] Zhou Suhong, Wu Zhidong, Cheng Luping. The impact of spatial mismatch on residents in low-income housing neighbourhoods: a study of the Guangzhou metropolis, China. Urban Studies, 2013, 50(9): 1817–1835

[25] 陈劼. 基于通勤视角的天津市保障房空间失配演化研究. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(增刊 2): 409–412

[26] 郑文升, 金玉霞, 王晓芳, 等. 城市低收入住区治理与克服城市贫困——基于对深圳“城中村”和老工业基地城市“棚户区”的分析. 城市规划, 2007(5): 52–56

[27] 仝德, 冯长春. 国内外城中村研究进展及展望. 人文地理, 2009, 24(6): 29–35

[28] 仝德, 冯长春, 邓金杰. 城中村空间形态的演化特征及原因——以深圳特区为例. 地理研究, 2011, 30(3): 437–446

[29] 侯学英, 吴巩胜, 陈乐. 城中村居民就业的空间特征及其对其收入的影响. 城市问题, 2014(7): 94–100

[30] 王宁, 王录仓, 李纯斌, 等. 基于“空间失配”假设的居民就业障碍研究——以兰州市城关区城中村为例. 经济地理, 2009, 29(4): 650–653

[31] 马亮, 马雪城. 大城市城中村居民出行特征研究. 综合运输, 2016, 38(8): 90–94

[32] 郑承智, 张旺锋, 武炳炎, 等. 北京市外来人口集聚型城中村流动人口职住分离研究. 地理科学进展, 2017, 36(4): 416–425

[33] 张济婷, 周素红. 转型期广州市居民职住模式的群体差异及其影响因素. 地理研究, 2018, 37(3): 564–576

[34] 张艳, 柴彦威. 基于居住区比较的北京城市通勤研究. 地理研究, 2009, 28(5): 1327–1340

[35] 刘望保, 侯长营. 转型期广州市城市居民职住空间与通勤行为研究. 地理科学, 2014, 34(3): 272–279

[36] 赵鹏军, 曹毓书. 基于多源LBS数据的职住平衡对比研究——以北京城区为例. 北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(6): 1290–1302

[37] 刘耀林, 陈龙, 安子豪, 等. 基于公交刷卡数据的武汉市职住通勤特征研究. 经济地理, 2019, 39(2): 93–102

[38] 张天然. 基于手机信令数据的上海市域职住空间分析. 城市交通, 2016, 14(1): 15–23

[39] 龙瀛, 张宇, 崔承印. 利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行. 地理学报, 2012, 67(10): 1339–1352

[40] 丁亮, 钮心毅, 宋小冬. 利用手机数据识别上海中心城的通勤区. 城市规划, 2015, 39(9): 100–106

[41] Huang J, Levinson D, Wang J, et al. Tracking job and housing dynamics with smartcard data. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(50): 12710–12715

[42] Zhou X, Yeh A G O, Yue Y. Spatial variation of self-containment and jobs-housing balance in Shenzhen using cellphone big data. Journal of Transport Geo-graphy, 2018, 68: 102–108

[43] 孙斌栋, 但波. 上海城市建成环境对居民通勤方式选择的影响. 地理学报, 2015, 70(10): 1664–1674

[44] Antipova A, Wang F, Wilmot C. Urban land uses, socio-demographic attributes and commuting: a mul-tilevel modeling approach. Applied Geography, 2011, 31(3): 1010–1018

[45] 党云晓, 张文忠, 刘志林. 北京经济适用房布局特征及影响因素研究. 地理研究, 2014, 33(5): 876–886

[46] 深圳市统计局. 深圳市 2017 年国民经济和社会发展统计公报, 2018

[47] 张杰, 杨阳, 陈骁, 等. 济南市住区建成环境对家庭出行能耗影响研究. 城市发展研究, 2013, 20(7): 83–89

[48] 孙斌栋, 尹春. 人口密度对居民通勤时耗的影响及条件效应——来自上海证据. 地理科学, 2018, 38 (1): 41–48

[49] Peng Z R. The jobs-housing balance and urban com-muting. Urban Studies, 1997, 34(8): 1215–1235

[50] Cervero R, Lsarmiento O, Jacoby E, et al. Influences of built environments on walking and cycling: lessons from Bogotá. International Journal of Sustainable Transportation, 2016, 3(4): 203–226

[51] Cervero R, Kockelman K. Travel demand and the 3Ds: density, diversity, and design. Transportation Research Part D Transport & Environment, 1997, 2 (3): 199–219

[52] 徐艺轩, 周锐, 戴刘冬, 等. 我国中部中等城市职住分离的空间差异及其影响因素——以漯河市为例. 城市发展研究, 2014, 21(12): 52–58

[53] 班茂盛, 方创琳. 国内城市边缘区研究进展与未来研究方向. 城市规划学刊, 2007(3): 49–54

[54] 张瑜, 仝德, Maclachlan I. 非户籍与户籍人口居住空间分异的多维度解析——以深圳为例. 地理研究, 2018, 37(12): 2567–2575

[55] 仝德, 韩晴, 戴筱頔, 等. 基层治理主体对城市建成空间的影响研究——以深圳原特区外为例. 城市发展研究, 2017, 24(7): 109–117

[56] Maoh H, Tang Z. Determinants of normal and extreme commute distance in a sprawled midsize Canadian city: evidence from Windsor, Canada. Journal of Transport Geography, 2012, 25(25): 50–57

[57] 尹春, 孙斌栋, 何舟, 等. 城市建成环境对通勤时耗的影响及规划启示. 城市规划, 2018, 42(8): 83–89

Impact of Urban Village on Job-Housing Balance in Shenzhen: A Study Using Mobile Phone Signaling Data

Abstract Taking Shenzhen as an example and TAZ (traffic analysis zone) as the research unit, by means of multiple linear regression and spatial lag model, using mobile phone signaling data, urban built environment data and so on, the role of urban village in promoting job-housing balance is revealed under the premise of controlling the influence of variables such as built environment on the commuting distance. Main conclusions are as follows. Firstly, the average commuting distance of TAZ with a high proportion of urban villages is relatively short and the existence of urban village is favorable to promote job-housing balance, which is related to the large scale, scattered distribution, low rent, flexible lease period and low income of the tenants of urban villages in Shenzhen. Secondly, built environment also has significant influence on average commuting distance of residents. Increasing the degree of land use mixing, increasing the diversity of built environment, optimizing public transportation and destination accessibility will reduce the average commuting distance of TAZ residents in varying degrees and the average commuting distance of residents in TAZ with good social and economic environment is longer. Thirdly, the commuting distance of residents has obvious spatial autocorrelation.

Key words job-housing balance; urban village; built environment; mobile phone signaling data; Shenzhen

doi: 10.13209/j.0479-8023.2020.069

国家自然科学基金(41971205)资助

收稿日期: 2019–09–16;

修回日期: 2019–11–08