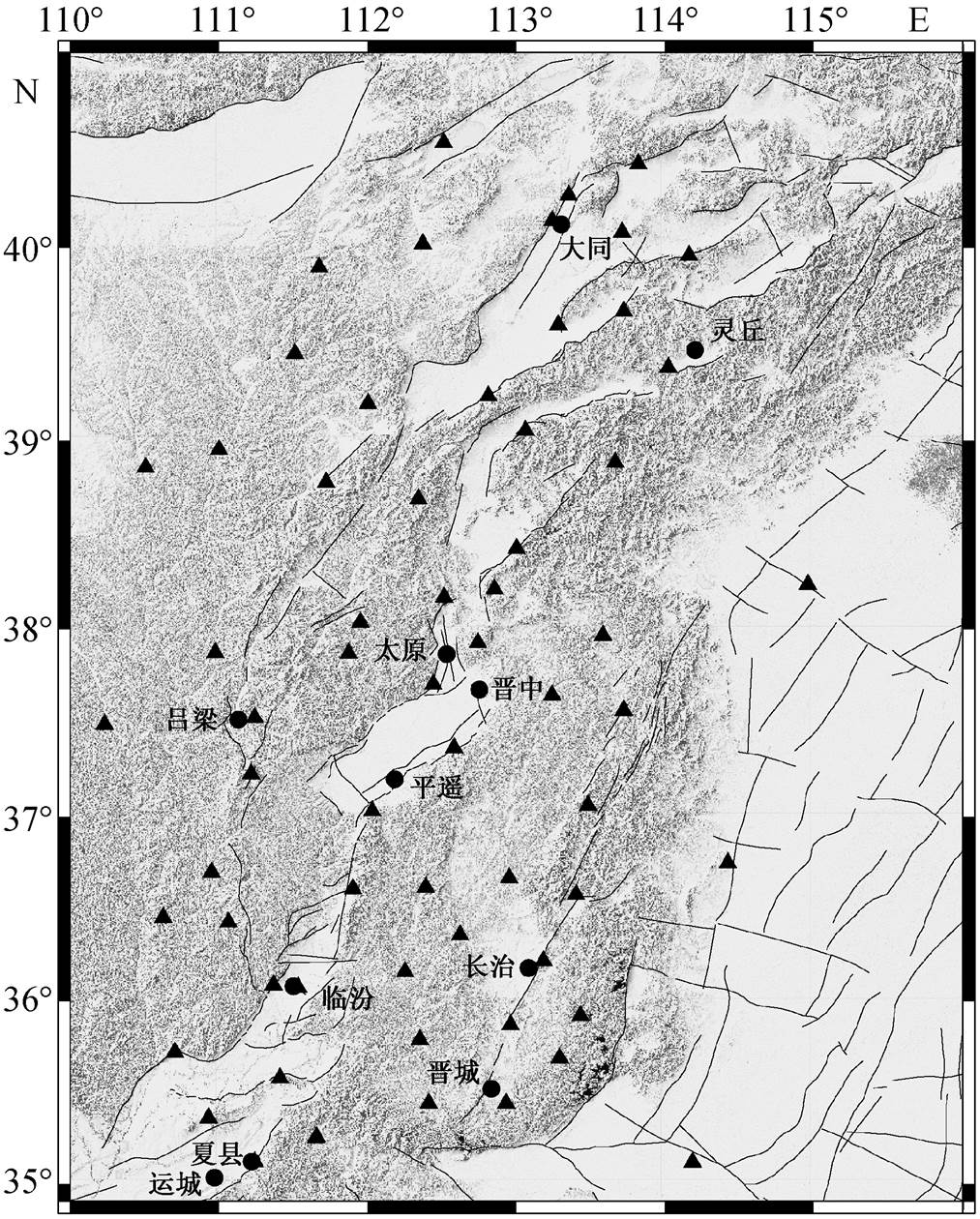

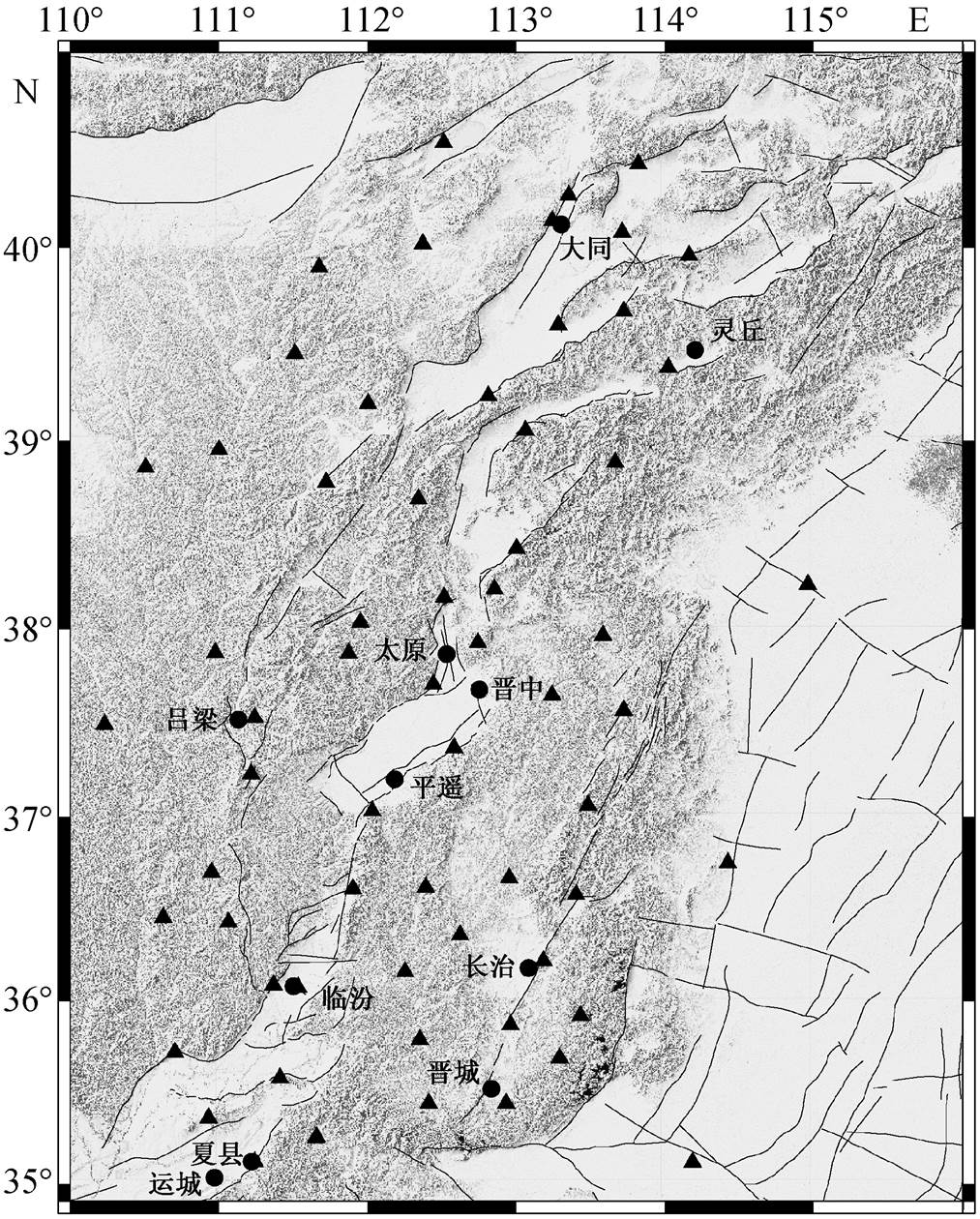

黑线表示断层, 三角形表示台站位置

图1 山西断陷带的构造及所用资料的台站分布

Fig. 1 Tectonics of Shanxi terrain and the seismic stations

摘要 为了研究山西断陷带的地震活动性及其物理背景, 利用国家地震科学数据共享中心以及山西省地震局提供的地震震相数据, 通过 tomoDD 方法对 1990—2008 年和 2012—2016 年期间的地震进行重定位, 并反演山西断陷带附近的地震波速度结构。地震集中于山西断陷带内, 基本上位于已知断层附近, 主要分布在太原盆地的东北‒西南两侧。震源深度范围为 0~30km, 北部区域震源深度小, 震源深度超过 20km 的地震主要分布在忻定盆地以南地区, 太原盆地两侧的地震集中区形成两个延伸深度最大的南北走向的垂直地震密集条带, 推测受太原盆地两侧两个近南北走向的活动的深大断裂控制。太原盆地两侧近南北走向的两个活动深大断裂如果贯通, 有可能发生 7 级以上强震。同时, 研究结果显示山西断陷带地壳的地震波速结构变化剧烈, 该断陷带下方的地壳普遍表现为低速, 但其中太原盆地下方地壳的波速略高, 其东北侧和西南侧断陷盆地下方的地壳则表现为更低的波速; 与此相反, 其西北侧和东南侧紧邻太原盆地的两个小区域下方的地壳则表现为明显的高速, 大同西部区域下方的地壳也表现为明显的高速。这些波速特征都与地表构造以及地表热流值有很好的对应关系, 太原盆地东北侧和西南侧都可能有热物质上涌, 并且可能侵入西部的鄂尔多斯地块内部; 相反地, 热物质可能没有侵入太原盆地西北侧、太原盆地以及太原盆地东南侧下方的地壳中, 说明太原盆地的拉张裂开可能并不是受热物质上涌控制, 而是受青藏高原的推挤力控制。

关键词 山西断陷带; 地震分布; 地震波速度结构; 双差层析法

山西断陷带由大同、忻定、太原、临汾和运城等一系列断陷盆地构成, 总体上呈北北东走向, 平面上的展布呈现“S”型(图 1), 与太行山相接, 南部是渭河盆地、秦岭山脉及四川盆地, 西部与鄂尔多斯地块相连, 将华北克拉通分为东部华北盆地和西部鄂尔多斯两个结构和活动性截然不同的构造块体。对山西断陷带结构的研究涉及大陆岩石圈演化这一重大科学问题, 有人认为山西断陷带一系列特有的构造形态是断陷带整体右旋剪切拉张的产物[1‒3], 也有人认为与地下热物质活动相关[4]。

山西断陷带在历史上曾多次发生大地震, 例如1303 年洪洞 8.0 级地震、1695 年临汾 7.7 级地震以及 1614 年平遥 6.5 级地震[5]。研究山西断陷带的形成机制及动力学演化特征, 不仅关系到其演化过程, 也涉及该地区地震危险性的评估。

黑线表示断层, 三角形表示台站位置

图1 山西断陷带的构造及所用资料的台站分布

Fig. 1 Tectonics of Shanxi terrain and the seismic stations

山西断陷带地形变化剧烈。地震测深结果显示, 地壳 P 波速度平均值为 6.35km/s, 地壳厚度平均值为 42km, 并且这一带地壳厚度变化剧烈, 局部存在低速区[4,6]。宋美琴等[7]和梁向军等[8]对地震分布的研究结果表明, 山西断陷带南部地震的最大深度大于北部, 他们认为这与山西断陷带由南往北的发展历史有关。

为了认识山西断陷带的地震活动性及其物理背景, 揭示该地区的地球动力学图像, 本文采用 tomo DD 方法, 对 1990—2008 年和 2012—2016 年的地震进行重定位, 得到该地区的地震波速度结构, 并探讨其动力学意义。

1976 年, Crosson[9]提出震源位置与地震波速度结构联合反演的方法。2003 年, Zhang 等[10]以双差定位法[11]为基础, 提出双差层析成像法(double-difference tomography, tomoDD), 在使用水平层状速度模型对震群重定位的同时, 能够得到改进的地震波速度结构。与传统的定位和层析成像方法相比, 双差层析成像不仅可以同时得到定位和地震波速度结构, 而且可以得到更精确的震源定位及源区的地震波速度结构[10‒12]。

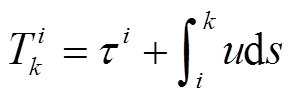

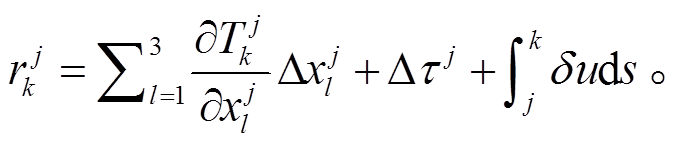

双差层析成像法运用绝对走时和相对走时资料, 实现三维速度结构和震源参数的联合反演。该方法采用三维网格节点进行模型参数化, 用伪弯曲射线追踪法确定最小走时路径, 并计算理论走时及观测走时对震源位置和慢度的偏导数。在速度模型的反演中引入光滑约束, 具有良好的稳定性。双差处理过程中, 虽然可能增加随机误差, 但减少了系统误差, 同时可以降低震源区域外的速度模型对震源区速度结构的影响。模型的偏导数也集中于源区, 因此震源区能够得到比传统层析成像和普通定位方法更加精细的速度结构及地震重定位结果[13]。双差层析成像法的原理[10‒13]如下:

, (1)

, (1)其中, ![]() 为事件

为事件![]() 的初始时刻, u 为慢度, ds 为路径长度。源点坐标(x, y, z)、事件初始时刻、慢度场和射线路径都是未知的。积分在慢度上是线性的, 在震源坐标上是非线性的, 因此速度结构的收敛比地震定位快。该走时方程是非线性的, 故使用泰勒级数展开, 使之线性化后将观测和理论走时之差

的初始时刻, u 为慢度, ds 为路径长度。源点坐标(x, y, z)、事件初始时刻、慢度场和射线路径都是未知的。积分在慢度上是线性的, 在震源坐标上是非线性的, 因此速度结构的收敛比地震定位快。该走时方程是非线性的, 故使用泰勒级数展开, 使之线性化后将观测和理论走时之差 与震源、速度模型扰动联系起来:

与震源、速度模型扰动联系起来:

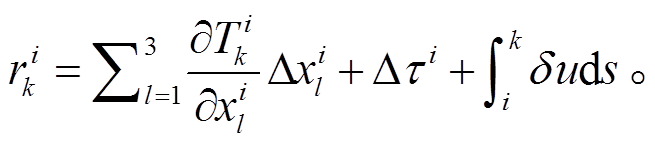

(2)

(2)

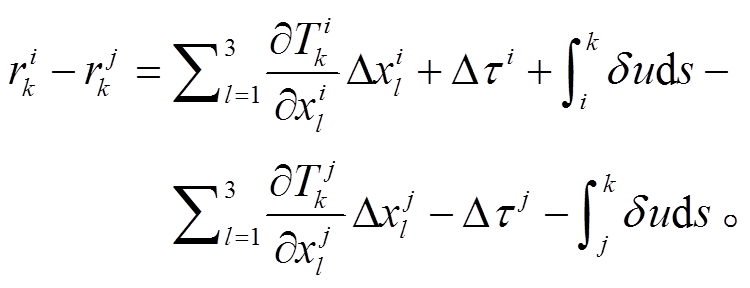

同一台站 k 观测到的事件 j 的线性化方程与式(2)相同:

(3)

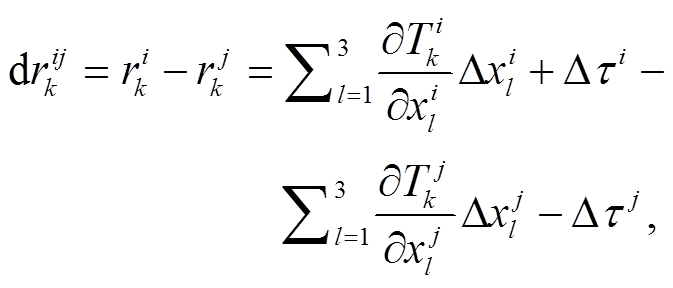

(3)将式(2)与(3)相减, 得到

(4)

(4)

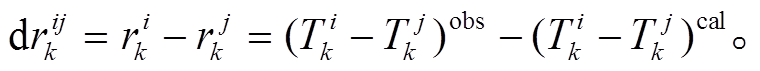

假设两个事件 i 与 j 的距离足够近, 故从两个事件到同一台站的路径几乎一致, 式(4)可化简为

(5)

(5) 即为双差(两事件微分到时的观测值与理论值之差):

即为双差(两事件微分到时的观测值与理论值之差):

(6)

(6)

双差层析成像法采用伪弯曲射线追踪法搜索路径, 计算台站与事件之间的理论到时, 基本步骤如下: 选择一条初始路径, 然后对射线路径进行扰动, 使其不断接近真实路径, 可以快速精确地得到射线路径和地震波走时。但是, 该方法不能有效地处理地震波速度间断面, 如康拉德间断面、莫霍面和俯冲带边界等。

本文研究区的经纬度范围为 35°—41°N, 110°—116°E, 使用的数据是国家地震科学数据共享中心山西台网 1990—2008 年的震相数据以及山西省地震局提供的 2012—2016 年的震相数据。最终用到的地震事件共 7020 个, 台站数量为 79 个。对程序参数进行设置, 在 MOD 文件中设置经度节点为109.00°, 110.00°, 111.00°, 112.00°, 112.50°, 113.00°,113.50°, 114.00°, 114.50°, 115.00°, 115.50°和 116.00°, 纬度节点为 34.00°,35.00°,35.50°,36.00°,36.50°, 37.00°, 37.50°, 38.00°, 38.50°, 39.00°, 39.50°, 40.00°,41.00°和42.00°, 深度节点为−100, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45和60 km。

首先对数据进行震相预处理, 将震相数据转化为走时数据。在 ph2dt 程序中, 控制文件为 ph2dt. inp, 参数设置如下: 最小权重 MINWGHT=0, 地震对与台站之间的最大距离 MAXDIST=800, 地震对中震源之间的最大距离 MAXSEP=30, 每个地震的最大邻地震数 MAXNGH=30, 定义一个邻地震需要的最小连接数 MINLNK=8, 地震对的最小观测数MINOBS=8, 地震对的最大观测数 MAXOBS=120。最后, 可得到需要的数据: 地震对的到时差 dt.ct, 地震绝对到时 absolute.dat, 台站数据 station.dat, 事件数据 event.dat。

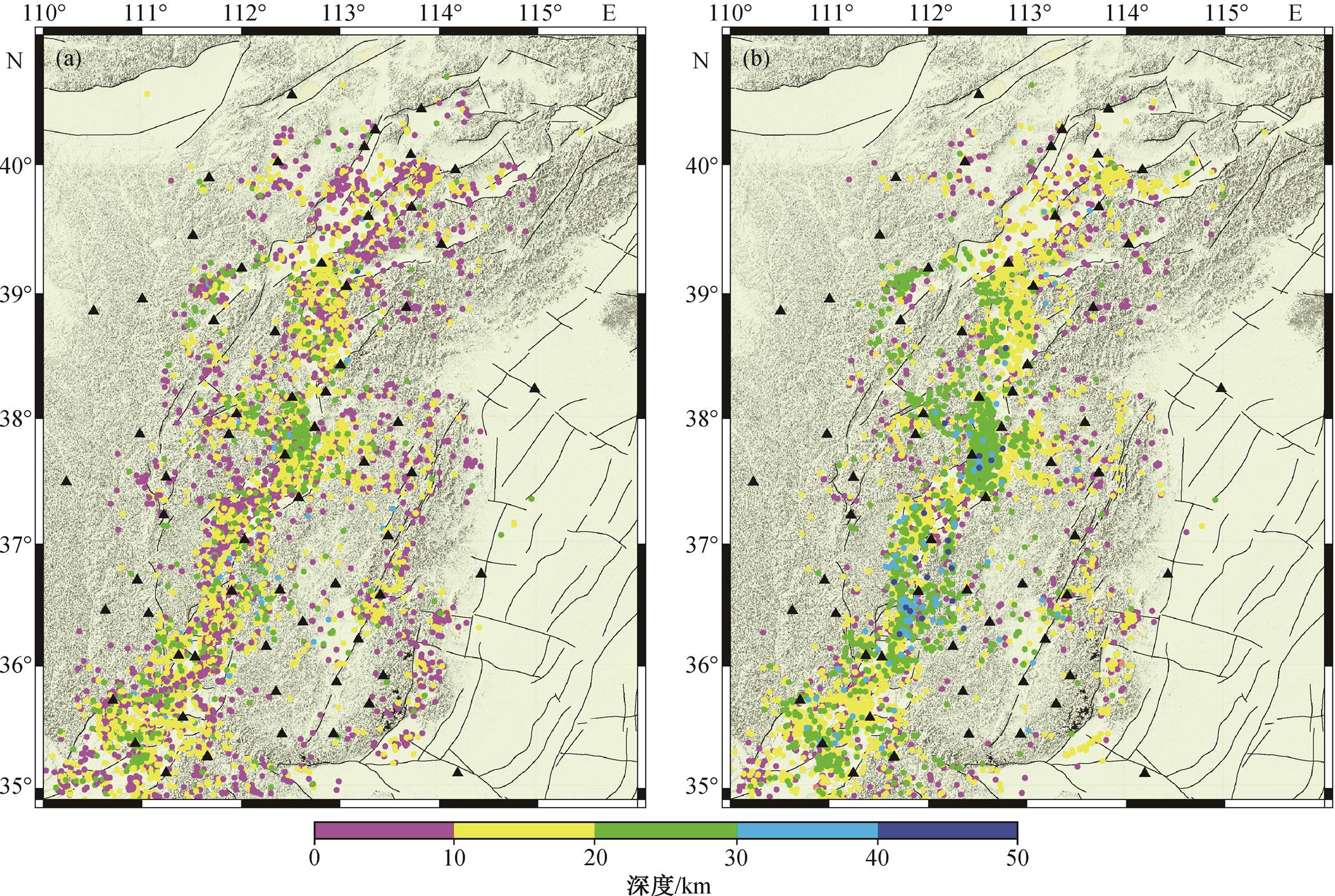

图 2 显示原始结果和重定位后的震源分布。重定位的地震共 7020 个, 可以看到震源沿着中部的裂谷带分布。山西地震带的地震在空间分布上具有较明显的分区性, 山西地堑附近活动性较强。与原始定位结果相比, 重定位后震源位置分布的条带性特征更明显, 大部分集中在山西断陷带内的已知断层附近。

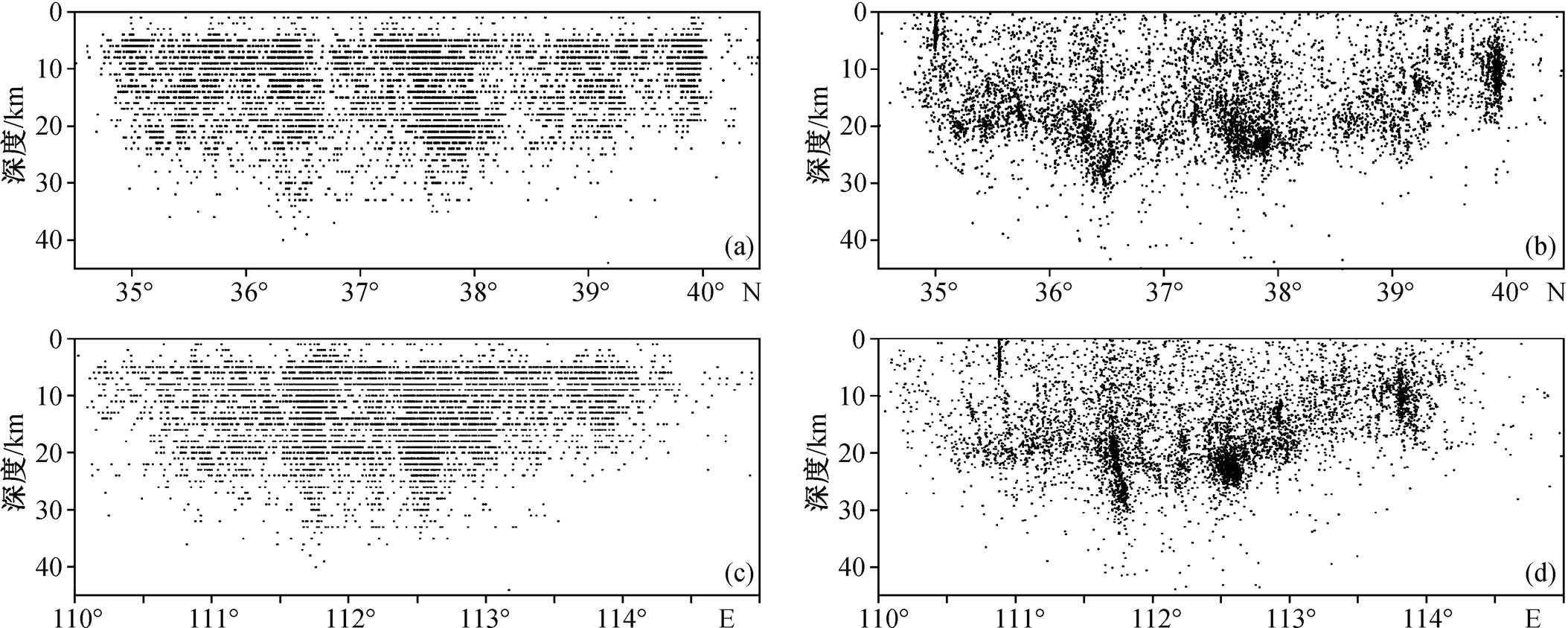

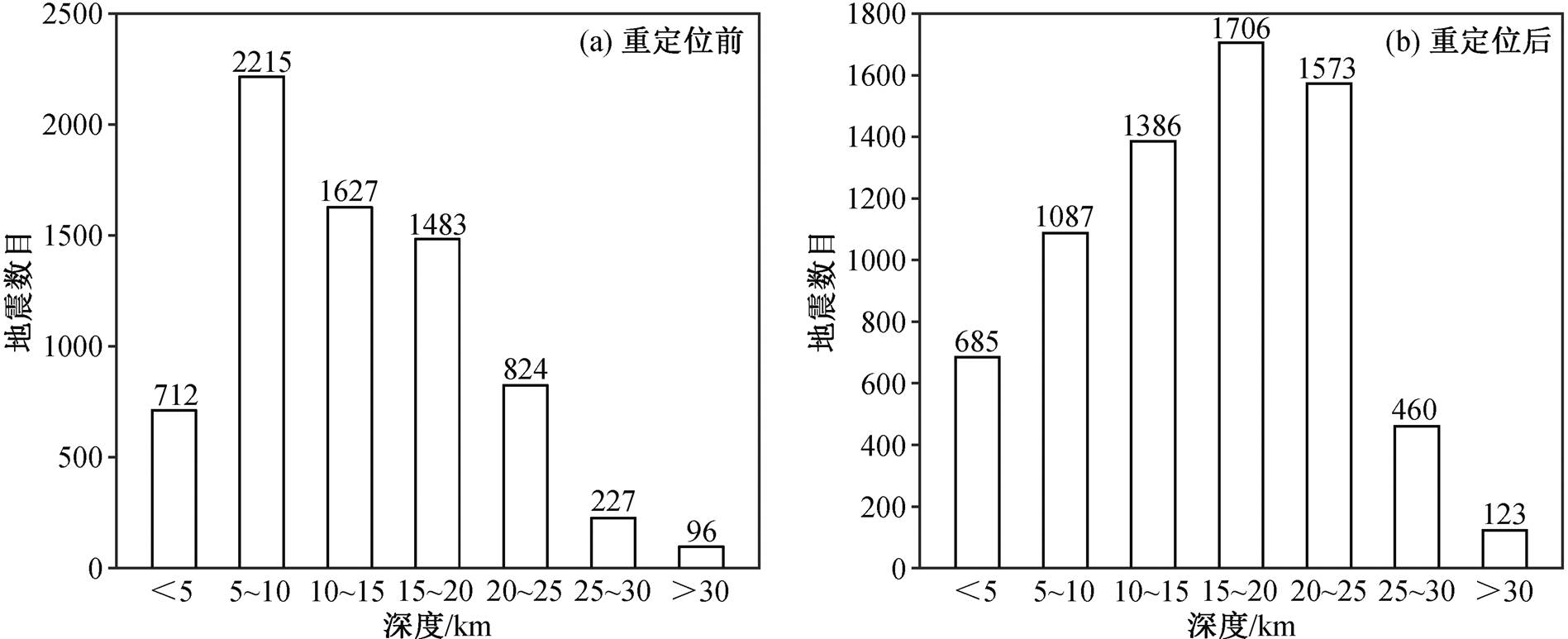

地震深度是探讨地震孕育和发生的深部环境、地壳变形及其力学性质和属性以及圈层构造等诸多大陆动力学问题的重要参数, 其分布特征对研究该深度范围的应力状况、区域地震活动性及地震危险性评价均具有重要意义[14]。由重定位前后地震深度分布以及数据统计结果(图 3 和 4)可知, 重定位前平均震源深度为 14km; 重定位后平均震源深度为15km, 98%的震源深度集中分布在 0~30km, 少数分布在 30km 以下, 震源深度大于 20km 的地震主要分布在临汾盆地北部和太原盆地北部附近。整体而言, 南部地震条带的深度大于北部, 无论是水平投影还是垂直投影, 都显示最密集且深度延伸最大的这两个地震集中区为南北走向的垂直条带。

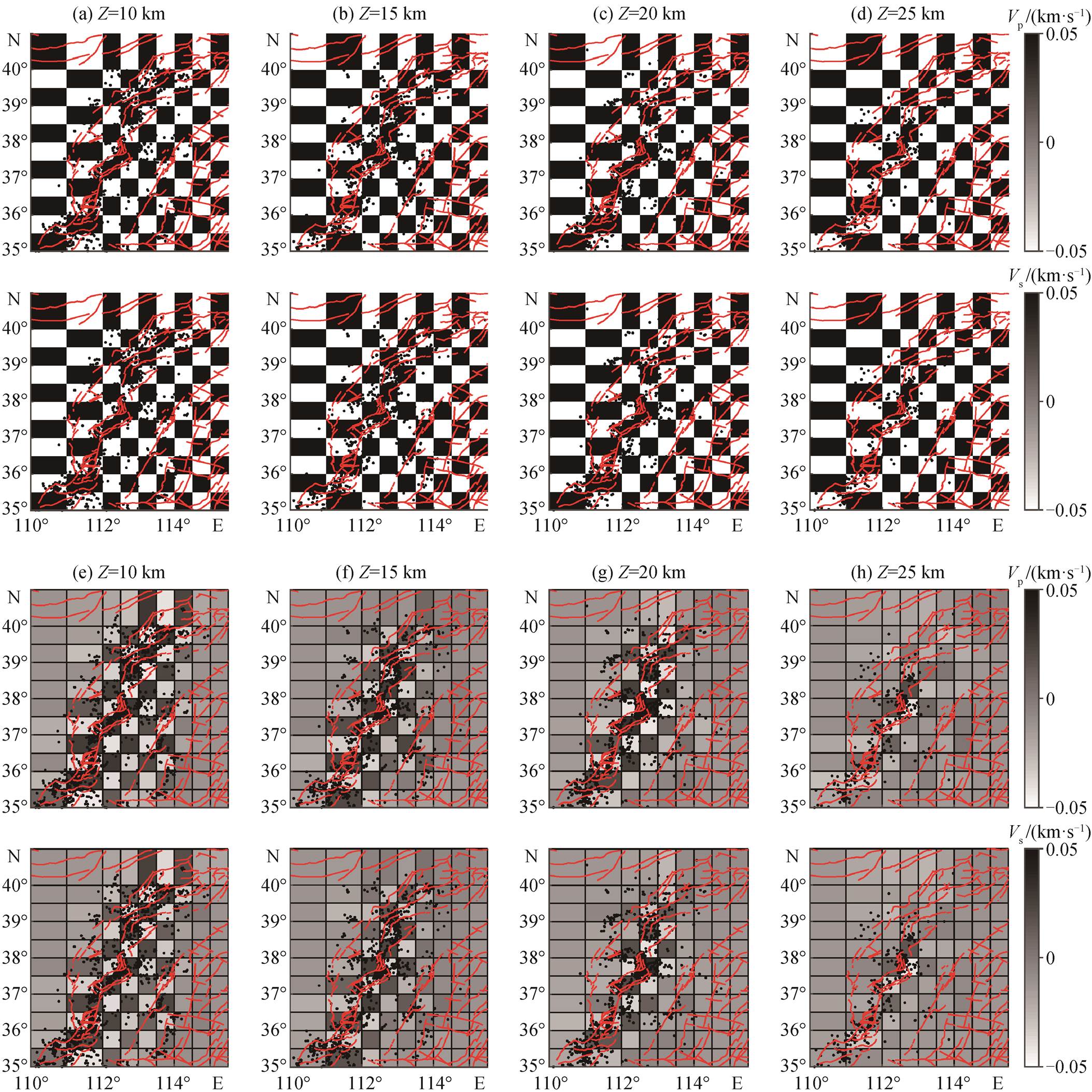

棋盘检测板测试的结果(图 5)显示, 在大约 10, 15 和 20km 的深度, 山西断陷带内的反演结果比较精确, 地震主要沿着断陷带分布。因此, 本文只讨论地震数目多的山西断陷带内部区域的速度结构。

(a)原始定位结果; (b)重定位结果。三角形表示台站位置, 圆点表示震源, 黑色线条表示断层

图2 原始定位与重定位震源位置比较

Fig. 2 Maps showing the locations of the relocated earthquakes and those in the original catalog

(a)和(b)分别为重定位前后震源深度随纬度的变化, (c)和(d)分别为重定位前后震源深度随经度的变化

图3 重定位前后震源深度分布

Fig. 3 Focal depth distribution profiles before and after relocation

只有在地震密集发生的区域附近, 反演速度结构才较为可靠; 在没有震源分布的区域, 反演速度结构因得不到约束而近似为初始速度模型(表1)。

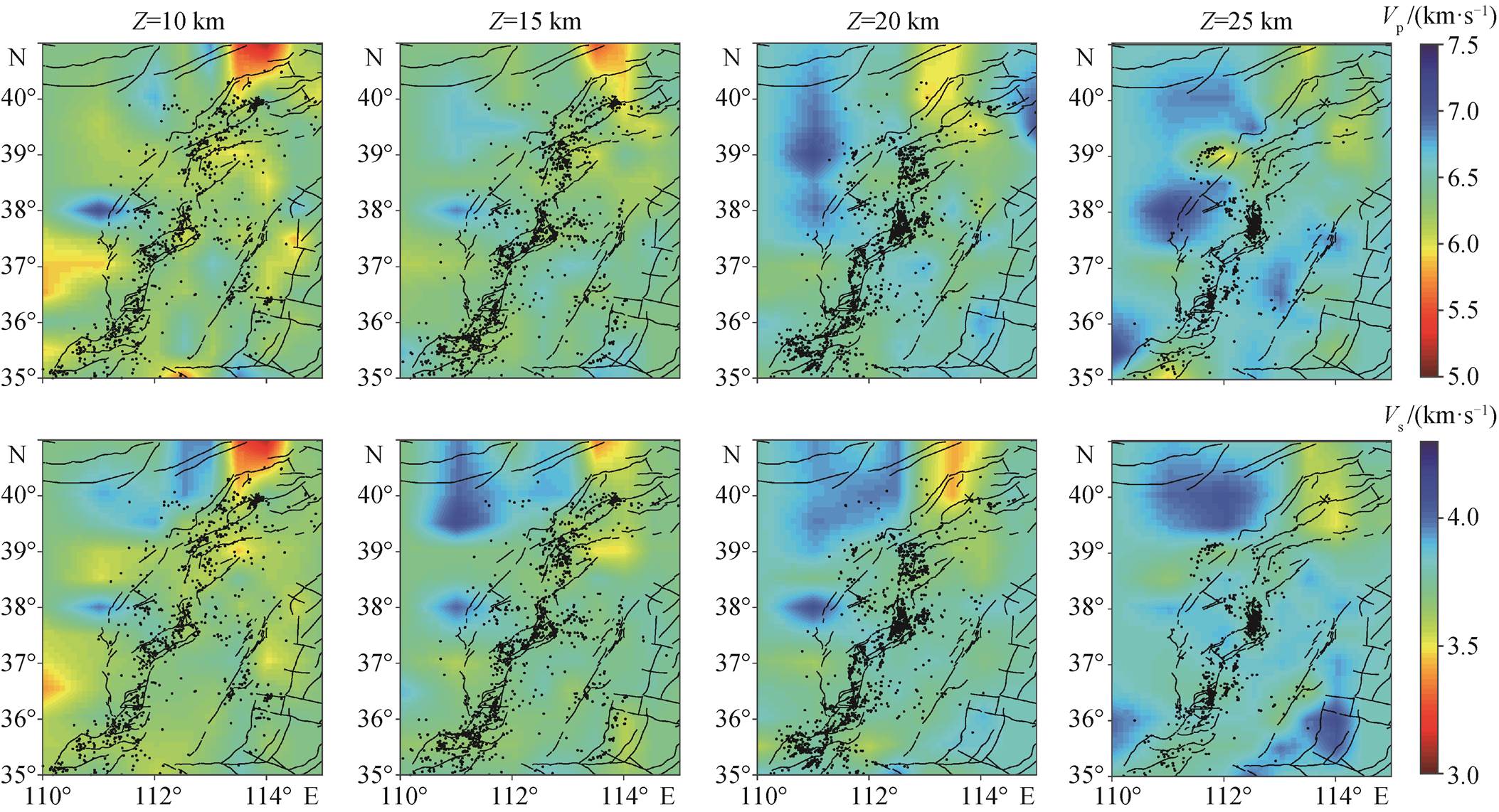

不同深度的地震波速度随经纬度的分布情况见图 6。对比图 5 可知, 在 10~20km 深度, 山西断陷带内部及其东西两侧、10km 深度山西断陷带北部的大同附近以及 25km 深度太原盆地附近, 反演结果较为精确。地震波速度反演结果显示, 地壳速度结构与地表地质构造关联性较强, 东西部的吕梁山和太行山区域在深部都表现为高速区; 在山西断陷带内存在一些明显的低速区, 与郭震等[4]利用背景噪声面波与布格重力异常联合反演得到的结果大体上一致, 但本文反演结果的分辨率更高。尤其是在太原盆地西北和东南两侧呈现明显的高速异常, 与Tang 等[6]利用背景噪声和面波联合反演的结果一致。太原盆地下方的地震波速度并不是最低, 盆地东北和西南两侧及渭河盆地下方的地壳存在低速区, 与热流值观测结果[15]有很好的对应关系。

图4 重定位前后地震震源深度统计

Fig. 4 Statistics of the seismic focal depths before and after relocation

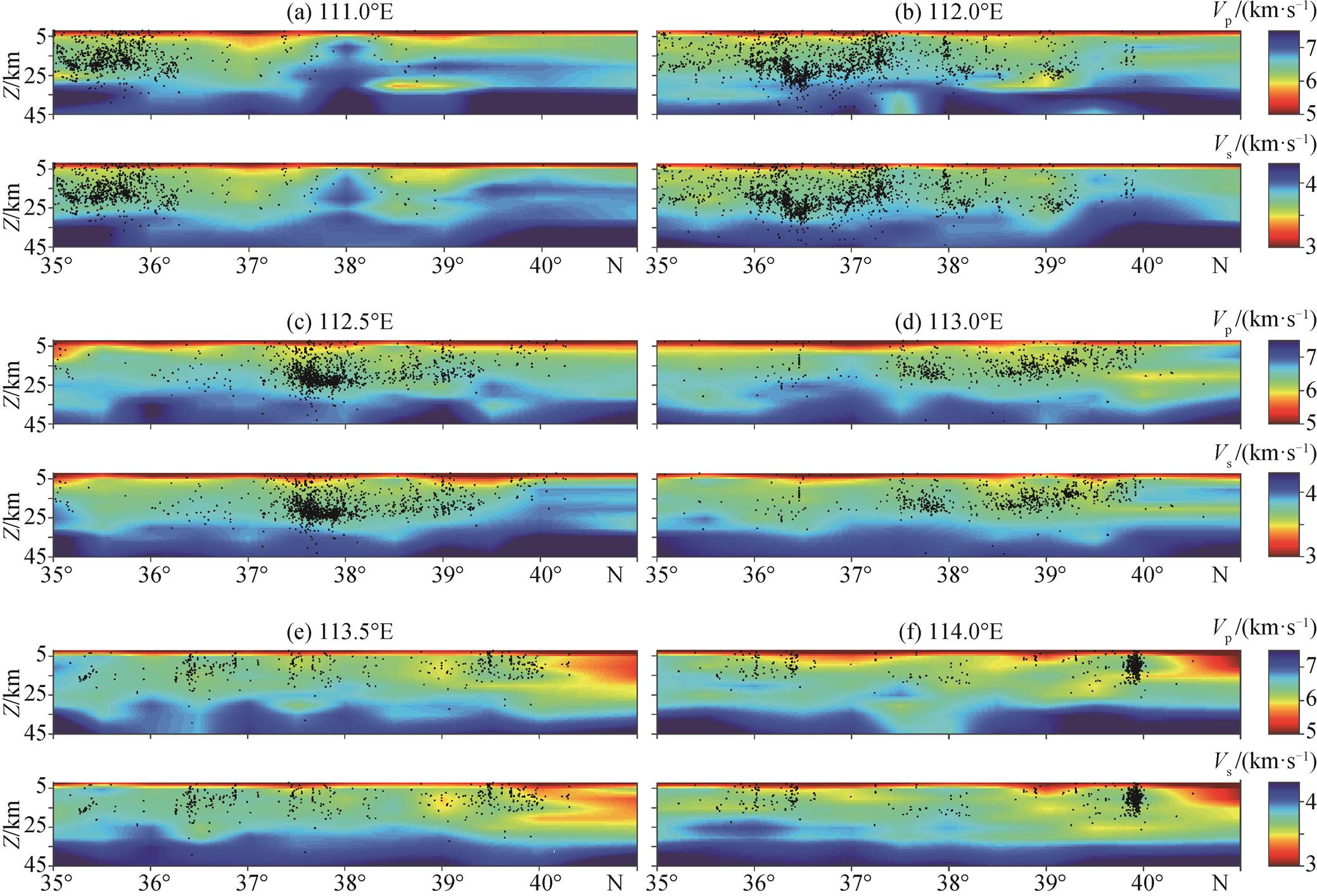

在每一个经度节点上, 速度随经度和深度的分布见图 7。图中进一步显示, 在地震频发的临汾盆地北部和太原盆地北部, 地壳上部存在低速区。

从地震的空间分布来看, 用双差层析成像法重定位后, 山西断陷带的地震空间丛集性更高, 绝大多数地震集中在中部断陷带内断层附近。这与宋美琴等[7]的研究结果一致, 也与全球地震带的地震分布规律一致: 地震都发生在地壳破裂或摩擦滑动强度较低但分布不均匀的区域, 这些区域应力相对集中, 但不易通过无震形变的方式释放应力, 所以导致地震集中发生。

从震源深度的分布来看, 超过 98%地震的震源深度为 0~30km, 平均深度为 15km, 深度范围较大, 但地理位置比较集中。震源深度大致呈现由西南向东北变浅的特点, 震源深度大于 30km 的地震主要发生在临汾盆地北部。盛书中等[16]的研究结果表明, 这一带的震源机制较为复杂。临汾盆地北部的震源机制解总体上为正断层型, 构造应力以拉张为主, 但临汾盆地最北端洪洞 1303 年 8.0 级大地震和太原盆地平遥 1614 年 6.5 级地震均以走滑分量为主, 1695 年临汾 7.8 级地震则以倾向滑动分量为主。孙贵成等[17]给出的震源机制解显示, 山西断陷带北部以走滑型断层和正断层为主, 有一定数量的逆断层, 中部主要以走滑断层为主。结合这一带地震为南北走向垂直分布的特点, 我们推测震源深度最大的地震发生在南北走向的垂直断层之上, 并且这一垂直断层为深大走滑断裂。地震最密集的区域在太原盆地的北侧, 同样形成近南北走向的垂立地震条带, 同样可能受南北走向的深大走滑断裂控制。如果这两个深大断裂被贯通, 有可能发生破坏性地震, 需要密切关注。

从地震波的速度分布来看, 山西断陷带南部以及太原盆地西南和东北两测均存在明显的低速区, 并且有侵入鄂尔多斯块体内部的趋势。这些区域的热流值比周围地区高, 可能存在热物质。相关的重力研究表明, 山西断陷带是一个布格重力低异常带和负均衡异常带[18]。这些研究结果都显示该断陷带内仍有高温物质。当然, 关于热物质是否与大同火山同源、热物质上涌的途径和动力学模式以及对鄂尔多斯块体演化的影响, 还需要进一步研究。不过, 太原盆地的张开似乎与热物质的上涌无关, 可能是由青藏高原水平推挤作用导致的, 因为太原盆地下方的地壳并没有表现出与相邻的山西断陷盆地一样的明显低速结构, 而是与其西北和东南侧的地壳共同表现出高速结构, 可能是这一带受热物质烘烤影响最小、破坏程度最低的地区。这一问题涉及对中国大陆岩石圈改造的深入认识, 实际情况究竟怎样, 需要在今后的工作中进一步确认。

(a)~(d)不同深度的P波和S波速度输入模型; (e)~(h)反演结果。红线代表断层, 黑点代表震源

图5 不同深度P波和S波速度异常的棋盘检测板测试结果

Fig. 5 Checkerboard test on the P-wave and S-wave velocity anomalies at different depths

表1 本文地震波速度反演的初始速度模型

Table 1 Initial P-wave and S-wave velocities at different depths in seismic wave inversion

深度/kmVp/(km·s−1)Vs/(km·s−1)Vp/Vs深度/kmVp/(km·s−1)Vs/(km·s−1)Vp/Vs −1000.300.171.760256.563.801.727 04.002.131.878306.563.801.727 56.353.691.720357.204.111.752 106.353.691.720458.274.711.755 156.353.691.720608.104.401.840 206.563.801.727

黑线表示断层; 黑点表示震源, 下同

图6 地震波P波和S波速度在不同深度的分布

Fig. 6 Variation of P-wave and S-wave velocities at different depths

图7 P波和S波速度在不同垂直剖面的分布

Fig. 7 Variation of P- and S- wave velocities at different vertical profiles

致谢 感谢中国科学技术大学张海江教授提供程序及精心指导。

参考文献

[1] Zhang Y Q, Ma Y S, Yang N. Cenozoic extensional stress evolution in North China. J Geodyn, 2003, 36(5): 591‒613

[2] Zhang Y Q, Mercier J L, Vergely P. Extension in the graben systems around the Ordos (China), and its contribution to the extrusion tectonics of south China with respect to Gobi-Mongolia. Tectonophysics, 1998, 285(1/2): 41‒75

[3] 张培震, 邓起东, 张国民, 等. 中国大陆的强震活动与活动地块. 中国科学: D辑, 2003, 33(增刊 1): 12‒20

[4] 郭震, 陈永顺, 殷伟伟. 背景噪声面波与布格重力异常联合反演: 山西断陷带三维地壳结构. 地球物理学报, 2015, 58(3): 821‒831

[5] 沈正康, 万永革, 甘卫军, 等. 华北地区 700 年来地壳应力场演化与地震的关系研究. 中国地震, 2004, 20(3): 211‒228

[6] Tang Y C, Chen Y J, Zhou S Y, et al. Lithosphere structure and thickness beneath the North China Craton from joint inversion of ambient noise and surface wave tomography. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2013, 118: 2333‒2346

[7] 宋美琴, 郑勇, 葛粲, 等. 山西地震带中小震精确位置及其显示的山西地震构造特征. 地球物理学报, 2012, 55(2): 513‒525

[8] 梁向军, 黄金刚, 李丽, 等. 山西地区地震震源深度特征及构造意义. 地震地磁观测与研究, 2015, 36(3): 32‒37

[9] Crosson R S. Crustal structure modeling of earth-quake data: 1. Simultaneous least squares estimation of hypocenter and velocity parameters. Journal of Geophysical Research, 1976, 81(17): 3036‒3046

[10] Zhang H J, Thurber C. Double-difference tomo-graphy: the method and its application to the Hayward Fault, California. Bulletin of the Seismological Society of America, 2003, 93(5): 1875‒1889

[11] Waldhauser F, Ellsworth W L. A double-difference earthquake algorithrm: method and application to northern Hayward fault, California. Bull Seis So Am, 2000, 90(6): 1353‒1368

[12] Zhang, H J, Thurber C H. Adaptive mesh seismic tomography based on tetrahedral and Voronoi dia-grams: application to parkfield, California. J Geophys Re, 2005, 110: B04303

[13] Zhang H J, Thurber C H. Development and applica-tions of double-difference seismic tomography. Pure and Applied Geophysics, 2006, 163: 373‒403

[14] 张国民, 汪素云, 李丽, 等. 中国大陆地震震源深度及其构造含义. 科学通报, 2002, 47(9): 663‒668

[15] 黄方, 何丽娟, 吴庆举. 鄂尔多斯盆地深部热结构特征及其对华北克拉通破坏的启示. 地球物理学报, 2015, 58(10): 3671‒3686

[16] 盛书中, 万永革, 黄骥超, 等. 应用综合震源机制解法推断鄂尔多斯块体周缘现今地壳应力场的初步结果.地球物理学报, 2015, 58(2): 436‒452

[17] 孙贵成, 郭祥云, 马利军. 山西带中北部地区中小地震震源机制解特征. 华北地震科学, 2015, 33(1): 52‒56

[18] 陈石, 王谦身, 徐伟民, 等. 华北地区热均衡、重力均衡与深部构造. 地球物理学报, 2011, 54(11): 2864‒2875

Spatial Distribution of Earthquakes and Crustal Seismic Velocity in Shanxi Rift Zone

Abstract To study the seismic activity and physical background of Shanxi rift zone, we use tomoDD to relocate earthquakes recorded by China network from 1990 to 2008 and the data recorded by a local network run by Shanxi Earthquake Bureau from 2012 to 2016, and show three-dimensional seismic velocity structure in Shanxi rift zone. The events are concentrated around the known faults in the Shanxi rift zone, mainly on the NE and SW sides of the Taiyuan Basin. Most of the focal depths are shallower than 30 kilometers. The earthquakes in the northern part of the research area are shallow while the earthquakes deeper than 20 kilometers are mainly located to the south of the Xinding Basin. Among them, the two densely distributed seismic zones on the NE and SW sides of the Taiyuan Basin with strikes pointing NS directions form sub-vertical distributed seismic zones, which may be controlled by two strike-slip deep fracture zones. If the Taiyuan Basin is broken and the two strike-slip faults are connected, there might be strong earthquakes with magnitude 7 or higher. The results show that the velocity in Shanxi Rift Zone varies intensely. The velocity in the crust of Shanxi Rift Zone is generally low, but the velocity in the crust of the Taiyuan Basin is not the lowest when the velocity in the crust of its NE and SW is especially low. In contrast, to the NW and SE of the Taiyuan Basin as well as the west of Datong the velocity in the crust is high. These correspond well with geological features on the surface and the heat flow observations. The resultsshow that there might be thermal materials upwelling beneath the Shanxi Rift zones to NE and SW of the Taiyuan Basin and the hot materials might invade into the interior of the Ordos block. On the contrary, the hot materials most probably do not invade into the crust of the Taiyuan Basin, as well as its NW and SE surrounding areas. We deduce that the extension of the Taiyuan Basin might not be controlled by the upwelling of hot materials but be controlled by horizontal extensional force produced by the push of the Tibettan Plateau.

Key words Shanxi rift zone; earthquake distribution; seismic velocity structure; tomoDD

doi: 10.13209/j.0479-8023.2020.001

国家自然科学基金(41874071)和地震行业科研专项经费(201408013)资助

收稿日期: 2019‒04‒09;

修回日期: 2019‒05‒08