; (1)

; (1)摘要 使用 WRF 模式和 CALMET 模式, 获得一个 40km 区域的细网格气象预报场, 同时利用加入地面观测资料的方法获得当地诊断风场。用随机粒子扩散模式模拟两种风场驱动下的扩散结果, 并比较和评估预报模拟的偏差或不确定性。对 4 个季节的代表性月份(1, 4, 7 和 10 月)的逐时排放情况以及 4 个排放高度的情景进行模拟分析。结果表明: 1)预报模拟的烟云扩散形态(方向和宽度等)在当地大多数时段内(约占全年的 80%)与诊断分析的实际扩散结果一致, 且季节变化不大, 其余时段为扩散形态有中度偏差和有明显差异的情况, 二者各占 10%左右; 2)地面轴线浓度的不确定性随下风距离及污染排放高度而变化, 20~100m各高度的排放结果大致在 2~4km 的下风距离出现最大偏差, 但 100m 的高源排放在约 2km 以内的范围也有很大的预报不确定性; 3)两种情况造成当地扩散预报结果的明显偏差, 一是气象场预报的局地风场发生重要转变的时间不一致, 使预报风场与实际风场处于转变前后的不同步状态, 从而使污染扩散预报结果出现重大偏差, 二是 WRF模式对地面风速的预报系统性地偏大(50%左右), 造成预报模拟浓度结果系统性地偏小。

关键词 大气扩散; 应急预报; 预报模拟; 不确定性

现代化工、核电等行业涉及诸多有毒有害化学品或放射性元素, 在这些行业的生产、储运等环节存在发生事故、导致危险品泄漏的风险, 严重的事例如印度博帕尔毒气泄漏事故、前苏联切尔诺贝利核事故以及伴随严重自然灾害(海啸)的日本福岛核事故等。对这类潜在危险, 各国通常建立事故应急响应机制加以应对[1-3]。

危险品泄露会对多种环境要素(如水体、土壤和大气等)带来影响。与水体和土壤污染相比, 大气污染具有可控性低、有毒物质扩散快、影响范围广、可防护性低以及预测复杂等特点。因此, 事故大气扩散应急预报在各国都受到格外的重视。美国在 20 世纪 70 年代成立 NARAC (The National Atmo-spheric Release Advisory Center), 以应对废弃的核武器以及其他军事设施造成的环境污染[1], 并提供各种化学和核泄露的应急预报服务, NARAC 开发的模型可以对多种物质开展从本地到全球尺度的大气扩散模拟。为满足突发性大气污染事故中科学决策和规范处置的需要, 我国首个突发性大气污染监测与预报技术集成(monitoring and forecast of emer-gency air pollution, IMF)移动平台研发成功[2], 2010年 7 月 5 日至 8 月 6 日在北京阳坊的综合外场实验表明, IMF 移动平台从燃油燃烧事故监测至应急预案发布需时约 5 分钟。

气象条件(风、大气湍流、温度层结等)对大气扩散有直接影响。由于大气运动的随机性, 大气扩散模拟结果往往偏离实际情况, 具有不确定性。对事后分析类应用问题, 可以使用实际观测资料进行气象模式数据同化分析, 或者直接采用观测数据进行诊断分析, 以期获得接近实际情况的气象场[3-9]。然而, 在事故应急条件下, 需要对未来污染扩散情况进行预测, 因此模拟结果严重依赖于气象模式的预报结果。虽然近几十年数值天气预报和中尺度气象模式的研究和应用取得巨大进展, 对天气系统和中尺度环流的模拟能力得到极大提高, 但对局地边界层过程的模拟仍存在不足。这一不足在我们研究河北省海兴地区实际大气扩散特征的过程中表现得十分突出, 由此引出本文关注的问题——定量地考察应用大气扩散预报模式在一个小尺度区域进行风场模拟的不确定性程度以及这种不确定性在不同季节、不同条件下的变化情况, 并初步探讨引起模拟不确定性的原因。

研究区域位于河北省海兴县香坊乡(117°43'E, 38°07'N), 地处渤海湾西岸, 距海岸线约17km。该区域以滨海平原地貌为主, 局部为河流和盐场等人工地貌。厂址范围内地形较平坦, 海拔高程一般为3~5m。采用中尺度气象模式 WRF(weather research and forecasting model)模拟该区域的三维气象场, 并利用风场诊断模式 CALMET 进行网格细化和局部地形调整。在此过程中获得两组气象场, 其中一组完全依赖 WRF 模拟的结果进行CALMET 诊断和细化, 以此代表事故应急条件下的预报模拟情景; 另一组则在 CALMET 诊断和细化过程中加入当地气象观测资料, 以此代表实际或接近实际的气象条件(以下称前者为预报风场, 称后者为诊断风场或实际风场)。用随机粒子扩散模式在两组气象条件下进行扩散模拟, 比较其异同, 并对预报结果的不确定性进行分析。

WRF 模式采用完全可压缩的非静力学动力框架, 水平网格采用高精度的 Arakawa C 格点, 垂直方向采用地形追随质量坐标, 包含湍流交换、大气辐射、积云降水、云微物理和陆面等多种物理过程的参数化方案, 广泛应用于天气预报、区域气候和大气化学等研究领域。本文采用双向反馈两重嵌套网格, 模拟区域设置情况如下: 外层网格数为130×115, 网格距为 15km, 内层网格数为 100×120, 网格距为 5km; 内外模式区域的中心经纬度分别为(116.38ºE, 38.78ºN)和(116.38ºE, 39.90ºN); 垂直方向不等距地分为 28 层(从地面至 100hPa), 其中 2km 以下的低层大气划分为 9 层, 以便充分反映大气边界层特征。CALMET 模式是美国环境保护局(The Environmental Protection Agency, EPA)推荐的大气扩散模式 CALPUFF 中的气象模块, 是一个网格化的风场诊断模式, 利用质量守恒原理对初始风场进行空间插值和地形调整。模式包含客观化的参数分析、陡坡地形的参数化处理、地形影响下的动力学流体效应、特殊地形对大气流体的阻滞效应以及流动散度最小化处理等, 并针对海陆边界层和大面积水体区域上大气湍流的微气象学特征进行参数化处理[10]。本文利用该模式获得研究区域 40km 范围内水平网格距为 500m 的流动场, 从而为扩散模拟提供高分辨率的气象参量。

本文用北京大学开发的随机粒子扩散模式进行扩散模拟, 该模式已经过严格的理论探讨和实验验证[11-12]。模式模拟污染源排放大量随机粒子, 用以代表实际源排放, 跟踪每个粒子在边界层风场和湍流场中的扩散运动, 记录其空间位置, 统计获得扩散浓度。模式的浓度计算中引入核函数方法, 以期提高计算效率[13]。该扩散模式也可用于时间反向的扩散计算, 以便进行受体点浓度观测的印痕分析, 已应用于高原复杂地形[14]和北京地区的大气环境个例分析[15]。有关模式详情可参阅文献[11-14]。本文进行扩散浓度场统计的水平和垂直网格距分别为100m 和 50 m。

WRF 模拟使用的初始化数据来源于美国国家环境预测中心提供的 NCEP-FNL 全球分析资料, 水平分辨率为 1°×1°, 时间间隔为 6 小时, 覆盖整个模拟时段。地形数据采用USGS全球地形高度和地表分类资料, 两层网格分别采用 2′和 30″分辨率资料。CALMET 模式使用的观测资料来源于海兴当地专用气象塔以及周边专设的自动气象站。由于在海兴地区开展核电厂选址的大气扩散项目研究, 当地进行了一年的塔层和多站地面气象观测以及现场扩散示踪实验。气象塔位置在本研究的模式区域中心, 地面气象站分布于气象塔周边半径约为 10km范围内, 分别为边庄村、埕口镇、刘庄子和青先农场。气象铁塔为自行搭建的 102m 高的拉线铁塔, 设置具有 5 个气象观测高度(10, 30, 50, 70 和 100m)的风向风速仪和温度传感器, 均安装在可伸缩的横臂上。自动地面观测站测量的气象要素主要有风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、总辐射、净辐射和蒸发量。气象铁塔和自动观测站记录数据的时间分辨率为 1 小时。经统计, 铁塔的风速温度数据总获取率为 99.97%, 铁塔和地面站所有气象数据的联合获取率为99.84%。

事故条件以一定时长的污染排放为主。本文将研究目标限于 1 小时内的短时排放, 排放速率为 20 g/s, 排放点位于模式中心。由于事故发生的随机性, 使其可能出现在一年中不同季节、不同时刻, 暴露于不同气象条件下, 因此本文针对上述排放源情况进行 2016 年全年代表性月份(1, 4, 7 和 10 月)逐时次的扩散个例计算, 即在一个整点时刻开始 1 小时的排放, 到所有排放物质扩散输送出模式边界或者扩散时间超过 24 小时为止, 然后进行下一时刻的计算, 直至获得所有时刻的扩散结果。为了考察扩散模拟结果的不确定性, 对所有个例都进行两组计算, 一组代表预报情况(仅依赖 WRF 模式结果), 另一组代表实际情况(加入实际气象观测资料), 然后比较二者的异同。

利用两种方法分析扩散结果, 一是定性地判读扩散烟云的形态差异, 二是定量地比较不同下风距离地面最大浓度的数值偏差。以排放点为中心, 取下风 0.3, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 和 18 km 半径弧线上的浓度最大值, 计算统计量 FB(fractional bias), NMSE (normalized meansquareerror)和FAC2 (fractional within a factor of two):

; (1)

; (1) ; (2)

; (2)

。 (3)

。 (3)

其中, Co 为实际模拟值, Cp 为预报模拟值。模拟结果包括20, 50, 70 和 100m 共 4 个排放高度的扩散情况, 以便对不同扩散条件有较全面的覆盖。

比较预报模拟与实际扩散烟云的分布形态, 可考察二者的总体偏差情况。分析表明, 对同一气象场, 不同排放高度获得的扩散烟云形态相近。这里取 100m 排放高度的模拟情况为例, 对 4 个月份的逐时模拟结果进行分析, 粗略地统计各类情况的出现频率。

2.1.1 烟云扩散形态一致

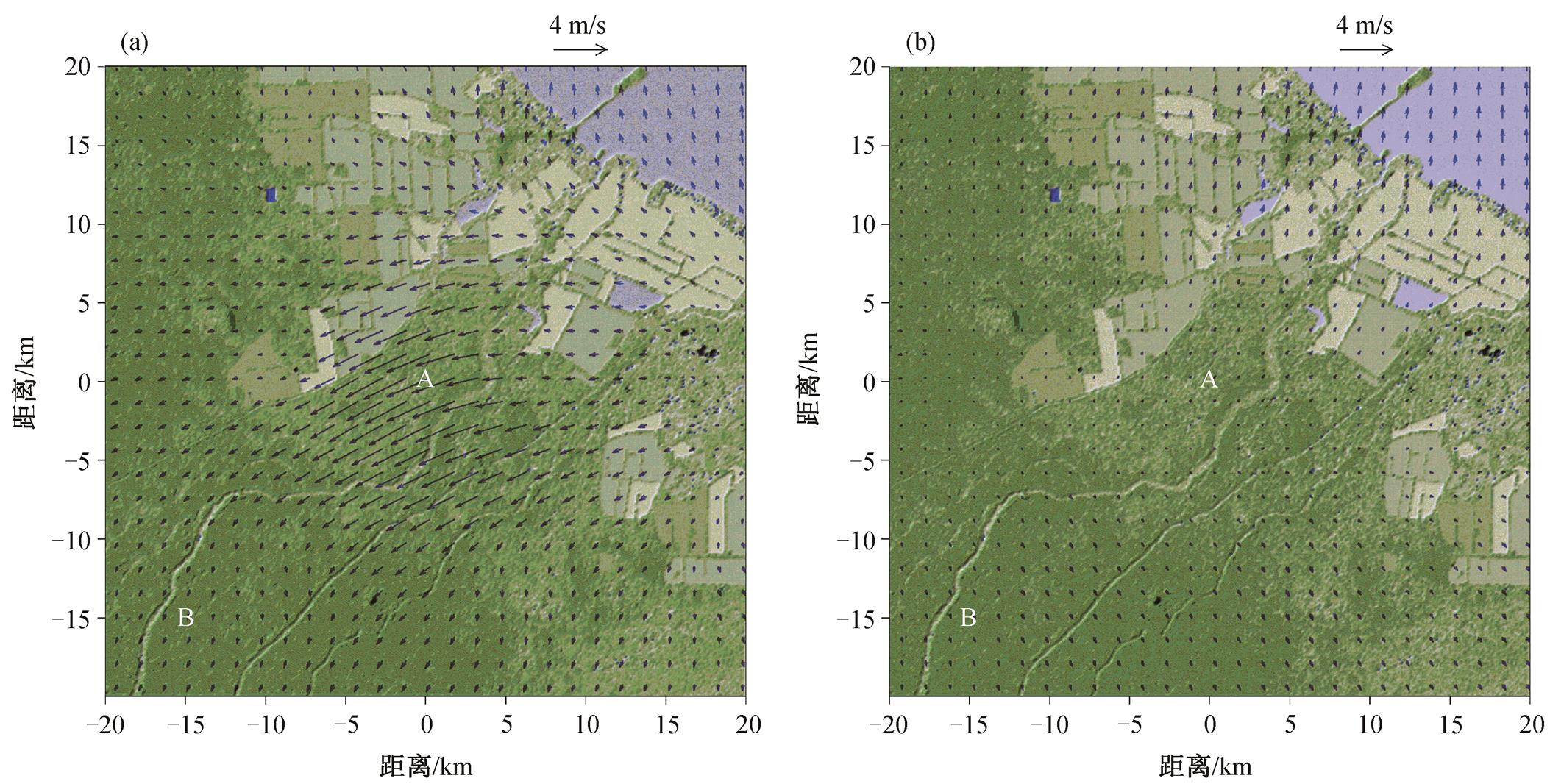

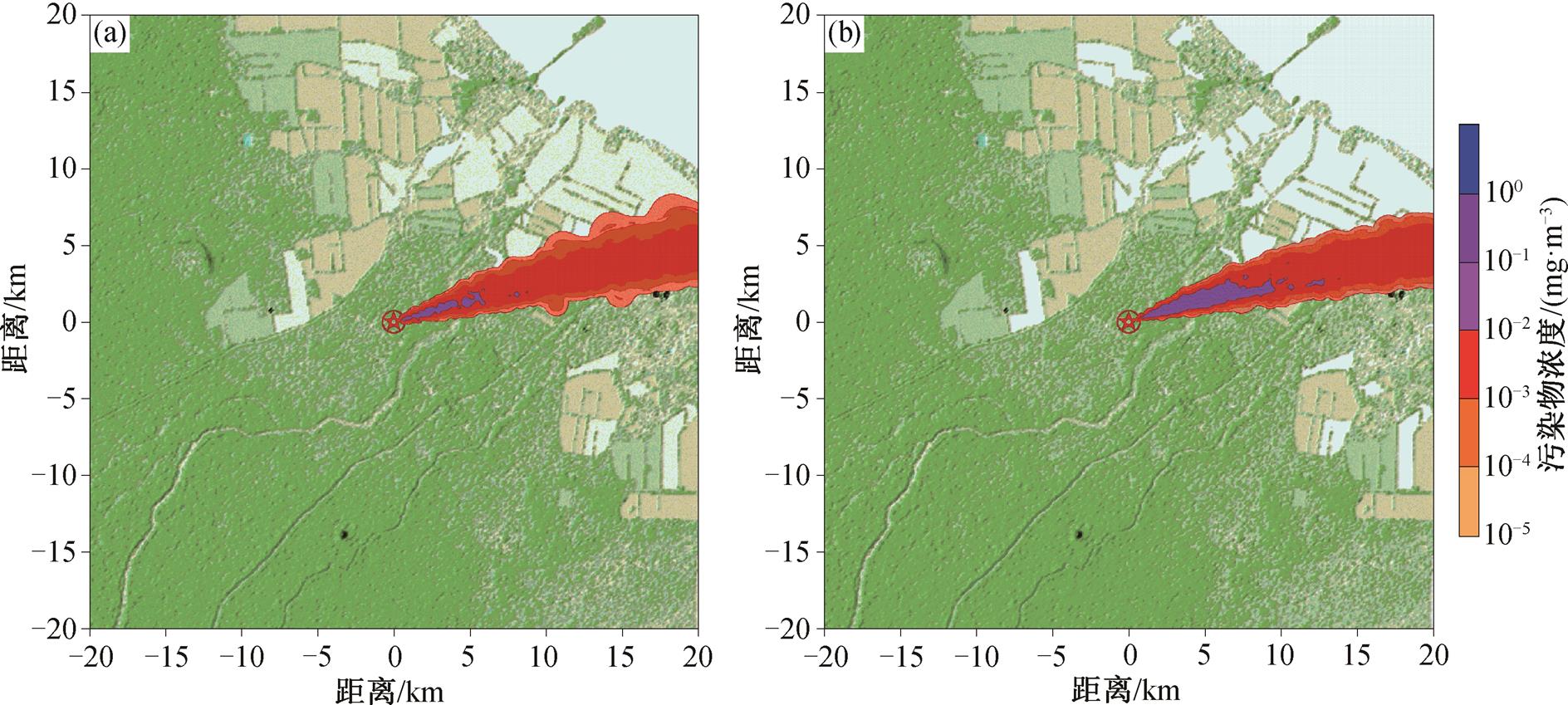

在烟云扩散形态一致的情况下, 预报模拟与实际扩散烟云轮廓几乎相同, 主体方向一致, 烟云宽度相差很小(图 1)。统计各代表性月份 720 或 744 小时中这类情况出现的频率, 1, 4, 7 和 10 月分别为83%, 77%, 72%和 85%, 可见大多数情况下预报模拟的烟云整体形状以及影响范围结果都很好。不过, 预报模拟的污染物地面浓度与实际模拟结果有偏差(图 1 中烟云轴线上污染物最大浓度的数值不同), 下面将对此做进一步分析。

2.1.2 烟云形态明显不同

在某些时刻, 预报模拟与实际扩散表现为完全不同的烟云形态。如图 2 所示, 对 2016 年 7 月 13 日01:00 的扩散个例, 预报模拟的烟云仍保持较好的方向性, 主体向东北方向扩散(图 2(a)), 但实际烟云则向四周弥散, 影响范围远大于预报结果, 烟云主体甚至与预报结果方向相反(图 2(b))。2016 年 4 月9日 19:00 的另一个扩散个例情况则相反, 预报模拟的烟云很宽, 似乎在扩散过程中经历了风向的转变(图 2(c)), 实际烟云扩散则基本上维持偏西的方向, 烟云较窄(图 2(d))。这类情况是本文最关注的, 因为实际应急预报中如果遇到这种情况, 有可能严重影响应急决策。统计这类情况在各代表性月份出现的频率, 1, 4, 7 和 10 月分别为 10%, 15%, 16%和 4%, 可见这类情况虽然总体上较少, 但却不可忽视。

(a)预报; (b)实际扩散; 2016年1月1日18:00

图1 烟云形态一致的预报模拟与实际扩散的个例对比

Fig. 1 Comparison of forecast simulations and actual diffusion cases with consistent plume shape

(a)和(b) 2016 年 7 月 13 日 01:00, (c)和(d) 2016 年 4 月 9 日 19:00; (a)和(c)为预报, (b)和(d)为实际扩散

图2 烟云形态明显不同的预报模拟与实际扩散个例对比

Fig. 2 Comparison of forecast simulations and actual diffusion cases with obvious different plume shape

2.1.3 烟云形态中度偏差

介于上述两种情况之间, 还有一些时刻, 预报烟云与实际扩散的主体高值区方向及宽度差别不大, 但低浓度影响区域的范围相差较大, 或者远处出现零星分布的影响区块。统计这类情况在各代表性月份出现的频率, 1, 4, 7 和 10 月分别为 7%, 8%, 12%和 11%。如果将这类情况与上述第二类情况一起考虑, 则该地区应急预报不确定性大或较大的情况可占 20%左右。

扩散烟云形态分析虽然直观, 但仅能获得具有不确定性的扩散模拟定性结果, 定量分析需考虑浓度模拟的偏差。由于应急预报中地面轴线最大浓度是最关键的参量, 因此本文比较预报模拟与实际扩散结果在不同下风距离弧线上的最大地面浓度。以下分析中包括 20, 50, 70 和 100 m 不同排放高度条件的结果。

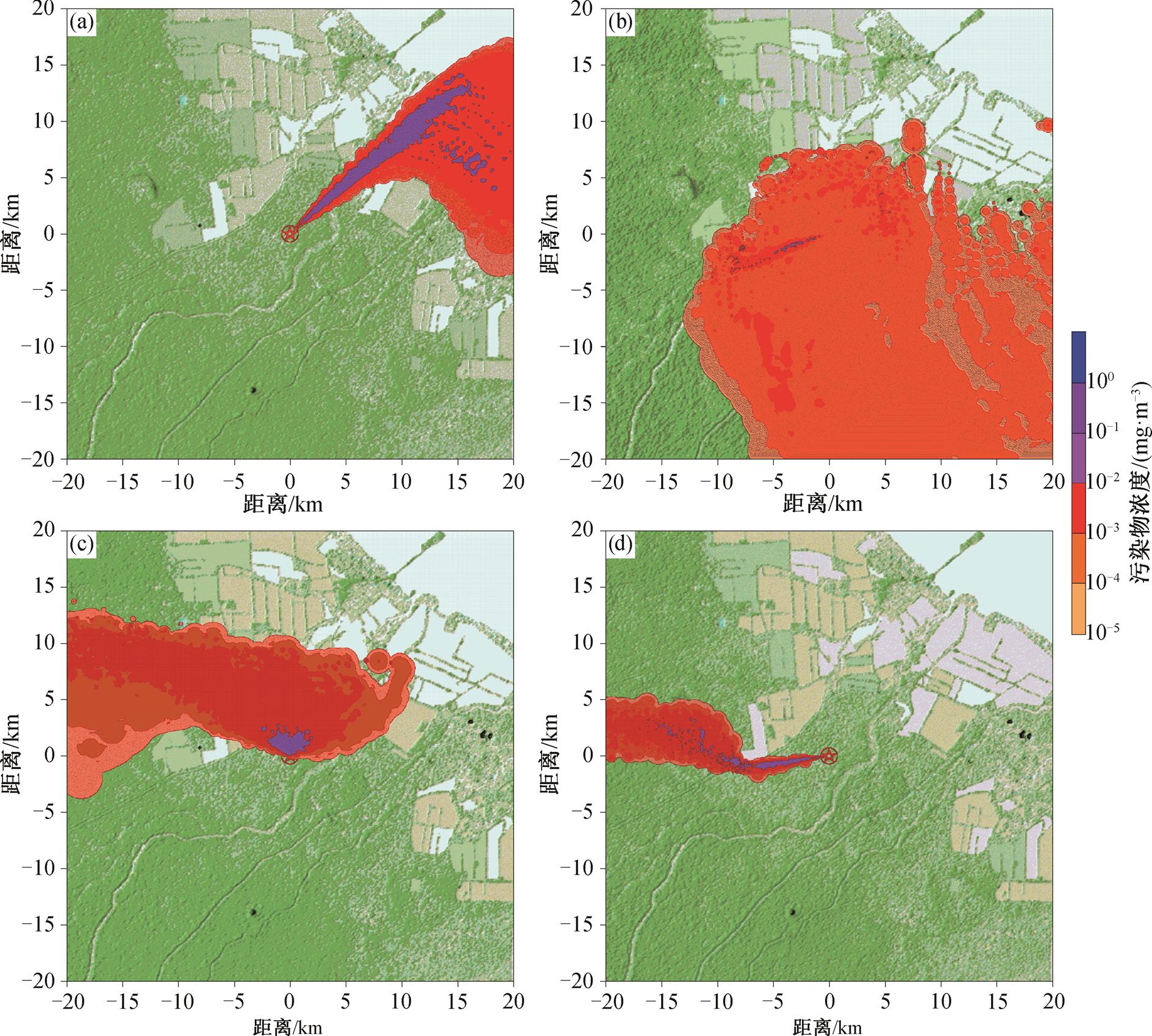

将同一排放高度、同一下风距离和整月所有时次的最大地面浓度值画成散点图进行对比。按下风距离不同, 分为近距离(0.3~2km)、中距离(4~8km)和远距离(10~18km) 3 种情况。分析结果显示, 近距离和中距离的预报模拟与实际扩散结果都较离散, 中距离的离散程度最大。这说明, 虽然上述烟云形态的定性分析表明大多数预报模拟结果与实际扩散结果有较好的一致性, 但地面浓度的定量模拟结果仍有较大的不确定性。但是, 随着下风距离增加, 预报模拟与实际扩散结果的一致性逐渐增加, 到远距离处, 二者的一致程度已相当高。图 3 是2016 年 6 月 50m 高度排放的个例, 可以看出, 近距离(1km)处比较离散, 中距离(6km)处离散性增大, 远距离(16km)处数据点大多分布在预报模拟与实际扩散污染物浓度 1:1(实线)区域附近, 基本上在0.5~2(虚线)比例范围内, 预报模拟与实际扩散的一致性良好。

图3 2016年6月不同下风距离预报模拟与实际扩散污染物浓度散点图

Fig. 3 Concentration scatter plot of forecast simulations and actual diffusion in different downwind distancesin June, 2016

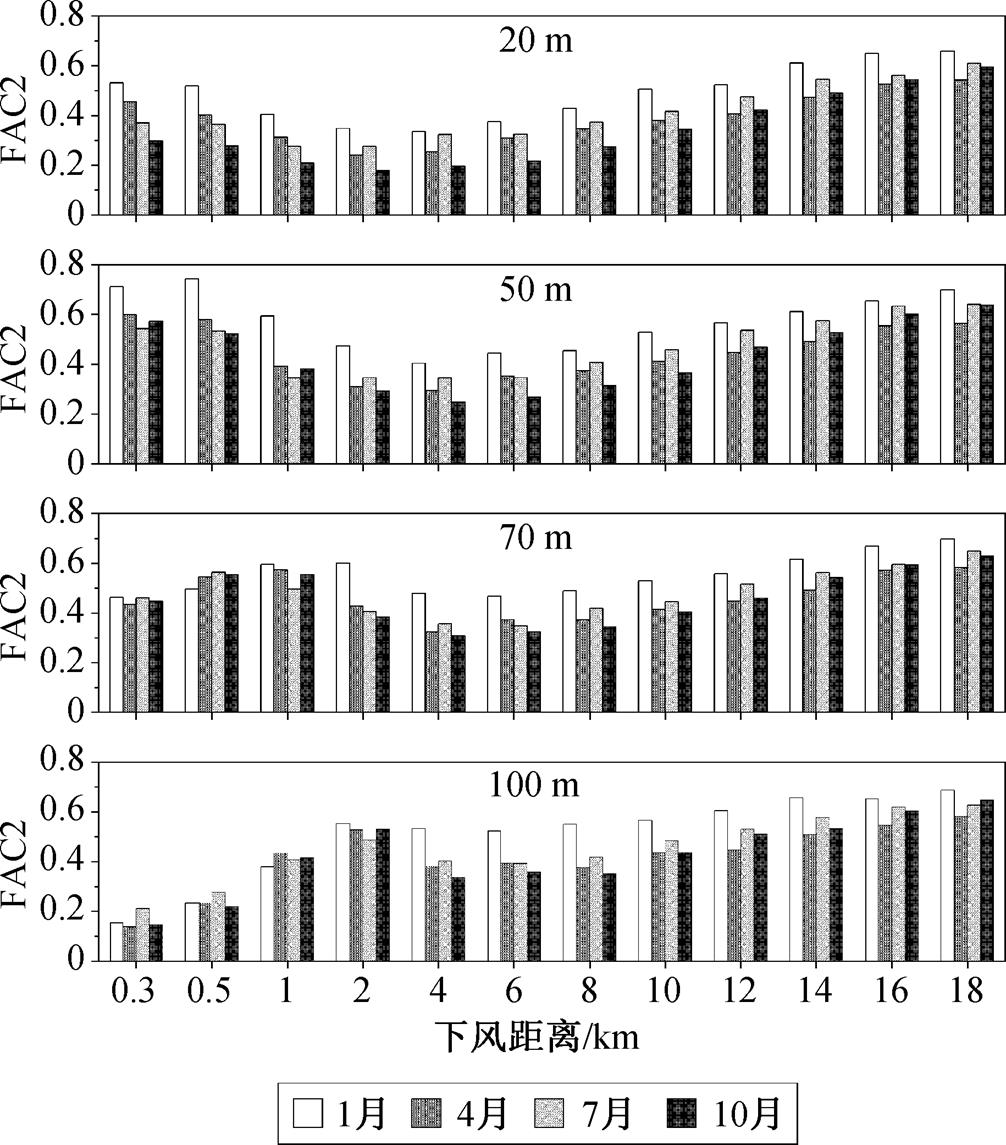

进一步计算统计量 FAC2, NMSE 和 FB, 以便定量地对比预报模拟与实际扩散最大浓度间的差异或不确定性程度。图 4 显示 4 个排放高度的FAC2 值随下风距离的变化, FAC2 平均值在 0.4~0.5范围内; FAC2 的季节变化较大, 最大值与最小值之差可大于 0.2(如 20m 高度排放, 0.3km 下风距离), 冬季(1 月)的 FAC2 值一般高于其他季节。但是, 各季节FAC2 随下风距离的变化趋势是一致的, 大致在 2~ 6km 的中距离为低值段, 随着排放高度增加, 该低值段略向远处移动, 在 100m 排放高度, 这一低值段变得不明显, 但近距离处 FAC2 值大幅度减小。

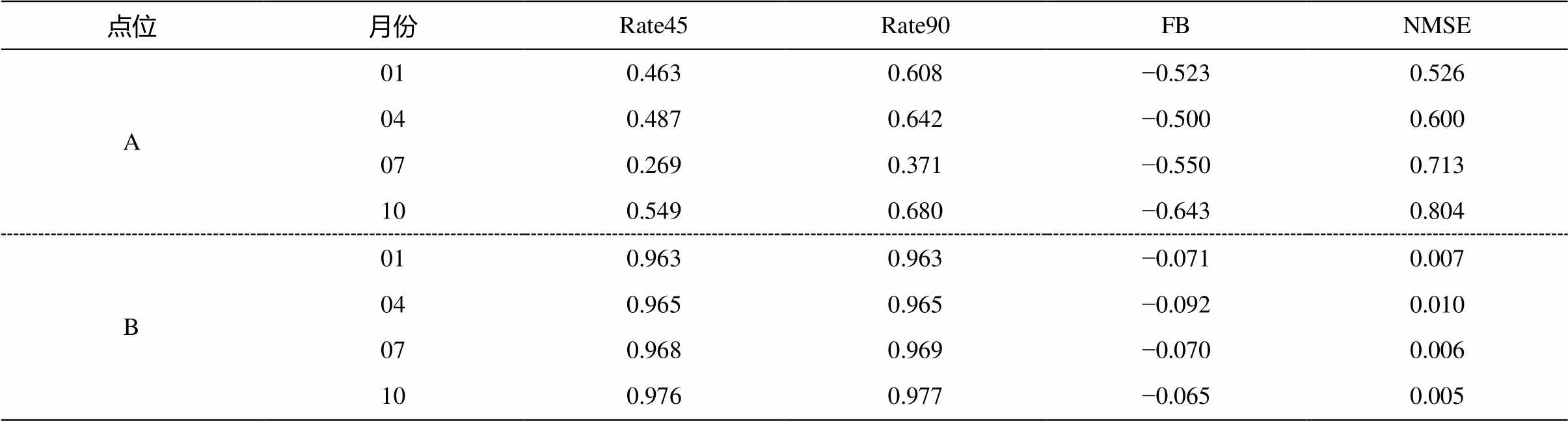

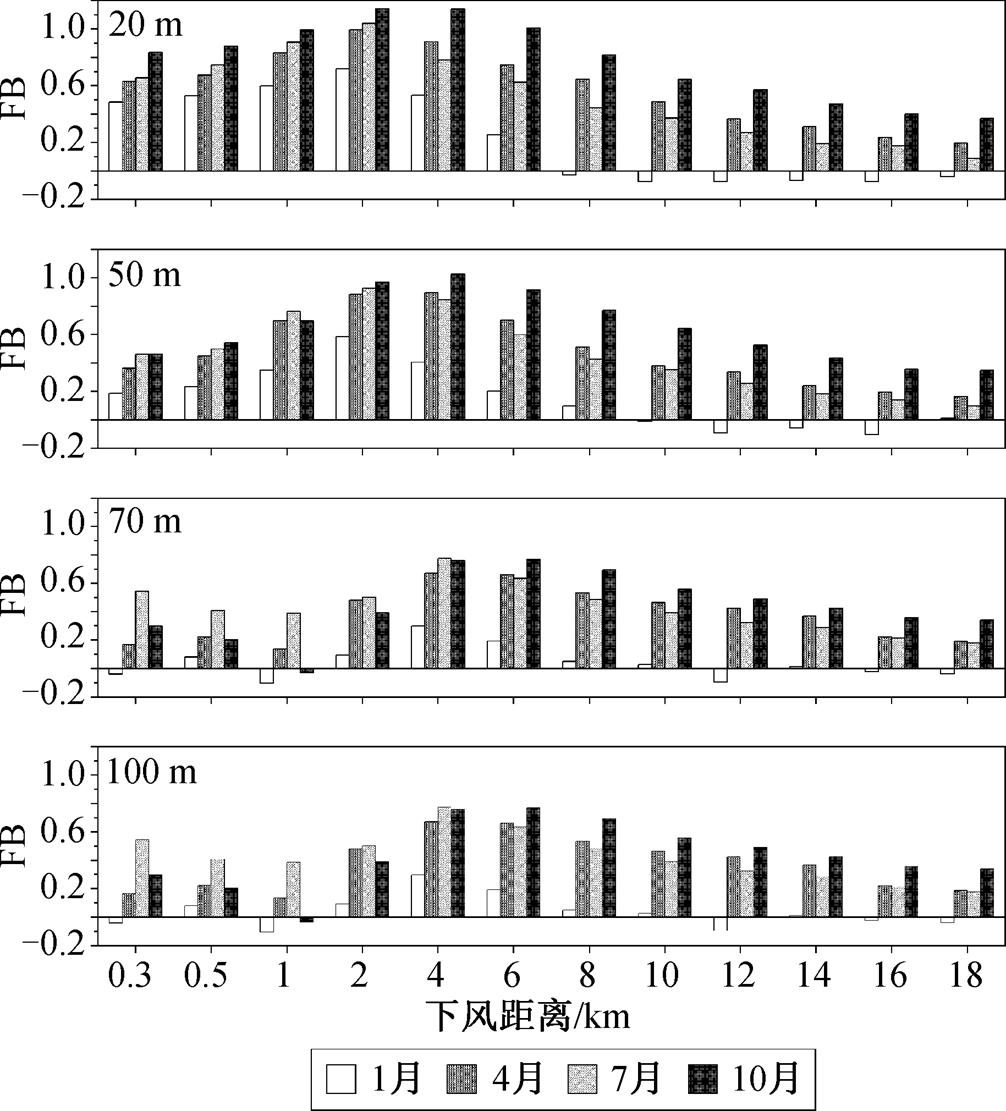

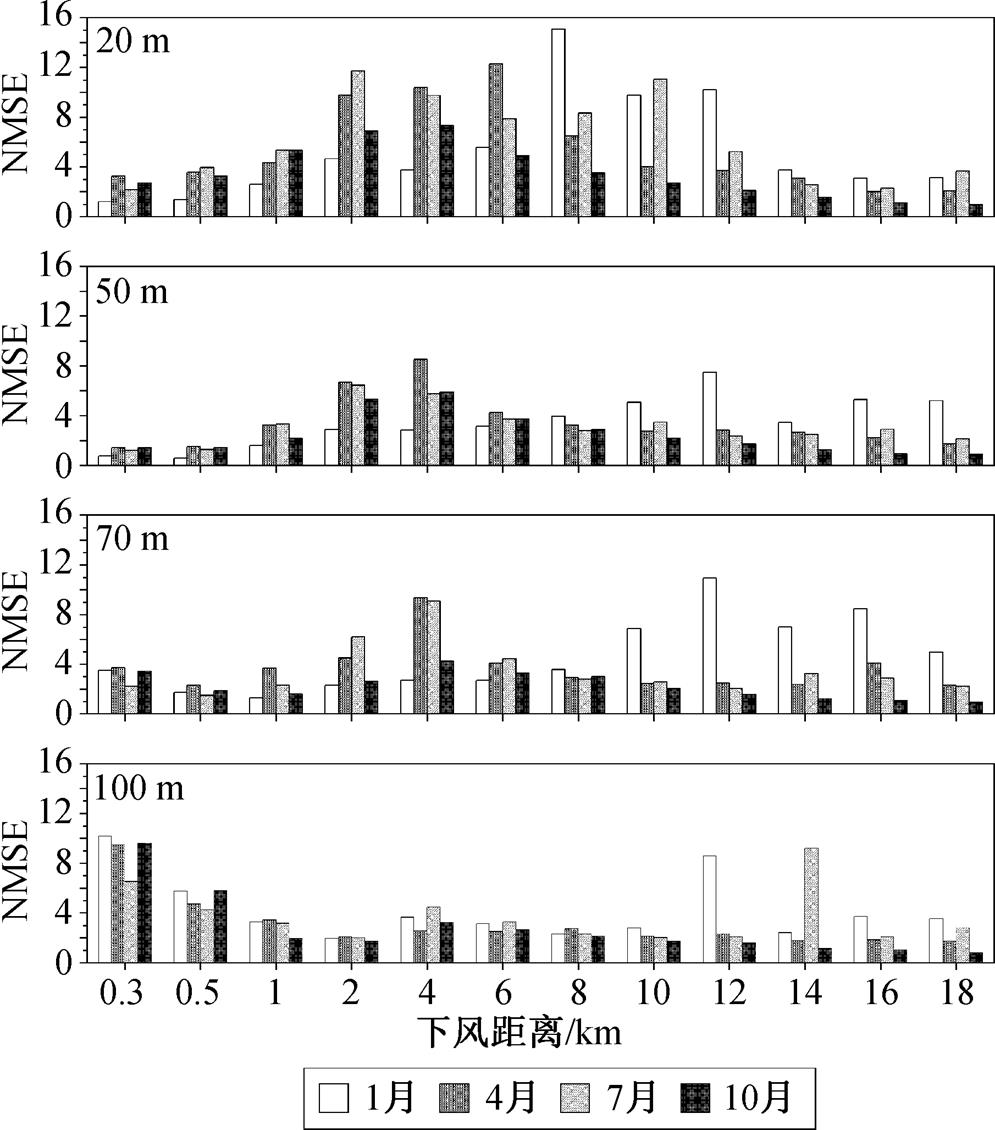

图 5 显示 FB 值随下风距离的变化。根据 Chang等[16]对预报模式的定量评估指标标准, 海兴地区适用其农村标准(−0.3 图4 FAC2值随下风距离的变化 Fig. 4 FAC2 value changes with downwind distances 图5 FB值随下风距离的变化 Fig. 5 FB value changes with downwind distances 图6 NMSE值随下风距离的变化 Fig. 6 NMSE value changes with downwind distances NMSE 值的统计情况如图 6 所示。可见, 排放高度为 20m 时 NMSE 值在各下风距离处几乎都大于 3, 远高于其他排放高度的结果, 说明对该地区而言, 低源预报模拟结果的不确定性最大。就 70和 100m 高度的排放情况而言, NMSE 值整体上降低(大多小于 3), 说明对高源的预报模拟不确定性总体上较小。NMSE 随下风距离的变化与 FAC2 的情况有相似之处, 都是在约 2~6km 的中距离范围离散(或偏差)程度最大, 随着排放高度增加, 这一中距离的离散高值区弱化, 但对 100m 排放高度而言, 近源处又成为高离散区(图 6(d))。有所不同的是, FAC2 和 FB 指标都显示 1 月的不确定性比较小, 但是 NMSE 指标显示, 在中、远距离处, 预报模拟与实际扩散结果间有较大的离散性(图 6)。 上述结果明确地显示, 相对于实际扩散浓度, 预报模拟结果在形态和浓度方面存在偏差、离散或不确定性, 其中有两点值得进一步分析讨论: 1)预报模拟有时获得与实际扩散完全不同的烟云形态; 2)预报模拟的地面最大浓度比实际扩散浓度系统性地偏小(FB 为正值)。 为了找出造成这两种显著偏差的原因, 我们详细分析预报模拟使用的预报风场和实际扩散模拟使用的加入观测资料的诊断风场, 并进行逐时比较, 结果表明, 大多数情况下预报风场与诊断风场的流动形态是一致的, 从而保证扩散烟云的预报结果与实际形态相一致。但是, 在某些时段, 预报风场与诊断风场的差别很大, 尤其是模式中心观测数值密集的区域, 这种差别更明显, 从而导致烟云的预报模拟形态部分地或者完全偏离实际扩散结果。进一步分析发现, 这种情况下的预报风场与诊断风场有一个流动形态从一致到不一致, 再从不一致到一致的时间演变过程, 而这一过程往往伴随着整个模拟区域的风向和风速有较大的改变或调整。因此, 我们认为无论预报的气象场变化快于还是慢于实际情况, 都可能造成预报结果与观测诊断结果在时间演变过程中的不同步, 从而引起二者流动形态的不一致, 甚至方向相反。例如, 我们将变化后 2 小时的预报风场与现在的实际风场进行比较, 预报风场的变化比实际风场的变化早 2 小时, 当然导致偏差可能很大, 但 2 小时后实际风场也完成转变, 二者又一致了。图 7 是这种情况的个例, 可见在模式中心区域, 预报与诊断流动正处于偏差非常明显的阶段, 但数小时后, 二者的流动形态又变得一致。 对于上述第 2 个问题, 即图 5 显示的预报模拟的地面最大浓度比实际扩散结果系统性地偏小, 初看起来有点出乎预料, 因为这意味着预报的气象场与实际诊断场有系统性偏差。从前面的分析可知, 正是因为实际观测数据的加入才造成诊断风场与预报风场的偏差。因此我们取模式中心与西南角附近的两个网格点(图 7(a)中 A 点和 B 点), 考察预报风场与诊断风场结果的差异。使用的统计量除 FB 和NMSE 外, 还计算了预报场与诊断场在这两个点对应的风向偏差小于 45°和 90°的比率, 记为 Rate45和 Rate90。两个点风向和风速的比较结果见表 1, 可以看出, 由于模式中心观测站密集, A 点受观测资料的影响大, 其诊断风与预报风矢量角度较一致的比率(Rate45 和 Rate90)均低于西南角附近的 B点。与风向的情况相似, 风速统计量 FB 和 NMSE也显示 A 点的风速偏差大于 B 点。A 点的 FB 在 4 个月份均为负值, 说明预报场风速整体上大于诊断场风速。这个趋势在 7 月和 10 月表现得比 1 月和 4 月更明显, 预报风速系统性地偏高约 50%。受观测数据影响较小的 B 点, 预报风速系统性偏高的幅度只有 10%左右。这一系统性的偏差正好用于解释预报模拟的污染物浓度系统性地偏小。另一方面, 从WRF 模拟系统的特性来看, 预报模拟结果的确趋于高估地面风速[17], 这种特性在以往的研究[18-21]中同样存在, 并在不同的边界层方案[18]和不同的稳定度[19]情况下均出现, 这也旁证了现有结果的合理性。 图7 2016年7月13日01:00扩散模拟有明显差异的预报风场(a)与诊断风场(b) Fig. 7 Forecasting wind field (a) and diagnostic wind field (b) with obvious differences in diffusion simulation at 01:00, July 13, 2016 表1 A点和B点风速比对结果 Table 1 Wind speed comparison result at location A and B 点位月份Rate45Rate90FBNMSE A010.4630.608−0.5230.526 040.4870.642−0.5000.600 070.2690.371−0.5500.713 100.5490.680−0.6430.804 B010.9630.963−0.0710.007 040.9650.965−0.0920.010 070.9680.969−0.0700.006 100.9760.977−0.0650.005 本文以河北海兴地区的实际大气条件为例, 探讨大气扩散应急预报的不确定性。以 WRF 气象模式为预报平台, 用 CALMET 诊断模式对预报场进行网格细化和地形扰动调整, 同时以加入地面观测资料的 CALMET 模式诊断结果作为诊断气象场。比较随机粒子扩散模式分别在预报和诊断场中的模拟结果, 分析烟云预报模拟的不确定性。分析不同排放高度、四季代表性月份中逐时的排放与扩散模拟个例, 并进行烟云扩散形态的定性分析和不同下风距离最大地面浓度的定量对比。主要结论如下。 1)河北海兴地区预报模拟烟云的扩散形态(方向和宽度等)在一年的四季中约 80%的时段与诊断分析的实际扩散结果一致, 且季节变化不大。扩散形态有明显差异或完全不同的情况, 在各季代表性月份(1, 4, 7 和 10 月)中分别为 10%, 15%, 16%和4%。另外, 各季还有 10%左右的个例, 其扩散形态有中等程度的偏差。 2)地面轴线浓度的不确定性随下风距离及污染排放高度而变化。各排放高度的结果大致在 2~4km 的下风距离出现最大的偏差或不确定性, 但 100m 高源排放也会在约 2km 内的近处有很大的预报不确定性。 3)有两种情况会造成大气扩散应急预报结果的显著偏差, 一是气象场预报的局地风场发生重要转变的时间不一致, 例如, 早于或晚于实际风场转变数小时, 使预报风场与实际风场处于转变前后的不同步状态, 从而使污染扩散预报结果出现显著偏差; 二是 WRF 模式对地面风速的预报会系统性地偏大(对海兴地区偏大 50%左右), 造成扩散预报模拟浓度系统性地偏小。 参考文献 [1]Bradley M M. NARAC: an emergency response re-source for predicting the atmospheric dispersion and assessing the consequences of airborne radionuclides. Journal of Environmental Radioactivity, 2007, 96: 116-121 [2]安俊岭, 向伟玲, 韩志伟, 等. 突发性大气污染监测与预报技术集成移动平台. 中国环境科学, 2011, 31(8): 1241-1247 [3]An J, Xiang W, Han Z, et al. Validation of the Institute of Atmospheric Physics emergency response model with the meteorological towers measurements and SF6 diffusion and pool fire experiments. Atmos-pheric Environment, 2013, 81: 60-67 [4]Connan O, Smith K, Organo C, et al. Comparison of RIMPUFF, HYSPLIT, ADMS atmospheric dispersion model outputs, using emergency response procedures, with 85Kr measurements made in the vicinity of nuclear reprocessing plant. Journal of Environmental Radioactivity, 2013, 124: 266-277 [5]Donnelly R P, Lyons T J, Flassak T. Evaluation of results of a numerical simulation of dispersion in an idealised urban area for emergency response model-ling. Atmospheric Environment, 2009, 43(29): 4416- 4423 [6]Liu Y, Li H, Sun S, et al. Enhanced air dispersion modelling at a typical Chinese nuclear power plant site: coupling RIMPUFF with two advanced diagnos-tic wind models. Journal of Environmental Radio-activity, 2017, 175/176: 94-104 [7]Sheng L, Song Z X, Hu J K, et al. The comparison of ensemble or deterministic dispersion modeling on global dispersion during Fukushima Dai-ichi nuclear accident. Science China Earth Sciences, 2015, 58(3): 356-370 [8]Miao M, Liu S H, Hui Z, et al. A multi-scale urban atmospheric dispersion model for emergency manage-ment. Advances in Atmospheric Sciences, 2014, 31: 1353-1365 [9]Zhang N, Du Y, Miao S. A microscale model for air pollutant dispersion simulation in urban areas. Ad-vances in Atmospheric Sciences, 2016, 33: 184-192 [10]Scire J S, Robe F R, Fernau M E, et al. A user’s guide for the CALMET meteorological model (Version 5) [EB/OL]. (2000-01) [2016-11-01]. http://www.src.com/ calpuff/download/CALMET_UsersGuide.pdf [11]Cai X, Leclerc M Y. Forward-in-time and backward-in-time dispersion in the convective boundary layer: the concentration footprint. Boundary-Layer Meteoro-logy, 2007, 123(2): 201-218 [12]Cai X, Peng G, Guo X, et al. Evaluation of backward and forward Lagrangian footprint models in the surface layer. Theoretical & Applied Climatology, 2008, 93: 207-223 [13]蔡旭晖, 陈家宜, 康凌. 核事故条件下的大气扩散模式及应用. 辐射防护, 2003, 23(5): 293-299 [14]Cai X, Song Y, Zhu T, et al. Glacier winds in the Rongbuk Valley, north of Mount Everest: 2. their role in vertical exchange processes. Journal of Geophy-sical Research Atmospheres, 2007, 112: D11102 [15]蔡旭晖, 丑景垚, 宋宇, 等. 北京市大气静稳型 重污染的印痕分析. 北京大学学报(自然科学版), 2008, 44(1): 135-141 [16]Chang J C, Hanna S R. Air quality model performance evaluation. Meteorology and Atmospheric Physics, 2004, 87: 167-196 [17]Jiménez P A, Dudhia J. Improving the representation of resolved and unresolved topographic effects on surface wind in the WRF model. Journal of Applied Meteorology & Climatology, 2012, 51(2): 300-316 [18]Hu X M, Nielsengammon J W, Zhang F. Evaluation of three planetary boundary layer schemes in the WRF model. Journal of Applied Meteorology & Climato-logy, 2010, 49(9): 1831-1844 [19]Janjic Z I. The step-mountain eta coordinate model —further developments of the convection, viscous sublayer, and turbulence closure schemes. Mon Wea Rev, 1994, 122(5): 927-945 [20]Shimada S, Ohsawa T. Accuracy and characteristics of offshore wind speeds simulated by WRF. Scientific Online Letters on the Atmosphere, 2011, 7(1): 21-24 [21]Zhang L, Jin L, Zhao T, et al. Diurnal variation of surface ozone in mountainous areas: case study of Mt. Huang, East China. Science of the Total Environment, 2015, 538: 583-590 Study of the Influence of Wind Field Uncertainty in Atmospheric Diffusion Emergency Forecast Abstract This paper studies deviations and uncertainties of atmospheric diffusion caused by wind field fore-casting, in conditions of emergency release. WRF and CALMET were used to create a 40 km fine-mesh meteorolo-gical forecast field and a diagnostic field with local data. In the simulation, we traced the emissions in January, April, July and October which are representative of four seasons and the emissions in four typical situations. The analysis shows that the forecasts are consistent with the diagnosis in 80% of the year and the change of seasons does not affect significantly, while the rest 20% is shared by different plume shape and significant deviations, each accounting for about 10%. Downwind concentration varies with emission height and downwind distance. The maximum deviation occurs when the height is 20-100 m and the distance is 2-4 km, while the result is highly uncertain when the height is 100 m and the distance is shorter than 2 km. The significant deviations occur in two situations. In the first, the time of the important transition of the local wind field predicted by the meteorological field is inconsistent, so that the forecast wind field and the actual wind field are in an asynchronous state before and after the transition, which causes a major deviation in the pollution diffusion forecast results. In the second, WRF, which systematically overestimates the wind speed (at 50% approximately), leads to systematically lower forecasted concentration. Key words atmospheric diffusion; emergency response; forecast simulation; uncertainty doi: 10.13209/j.0479-8023.2019.058 收稿日期:2018-11-20; 修回日期:2019-05-15 国家重点研发计划(2018YFC0213204, 2017YFC0209904)、生态环境部大气重污染成因与治理攻关项目(DQGG0106)和国家自然科学基金(41575007, 91544216)资助

3 讨论

4 结论