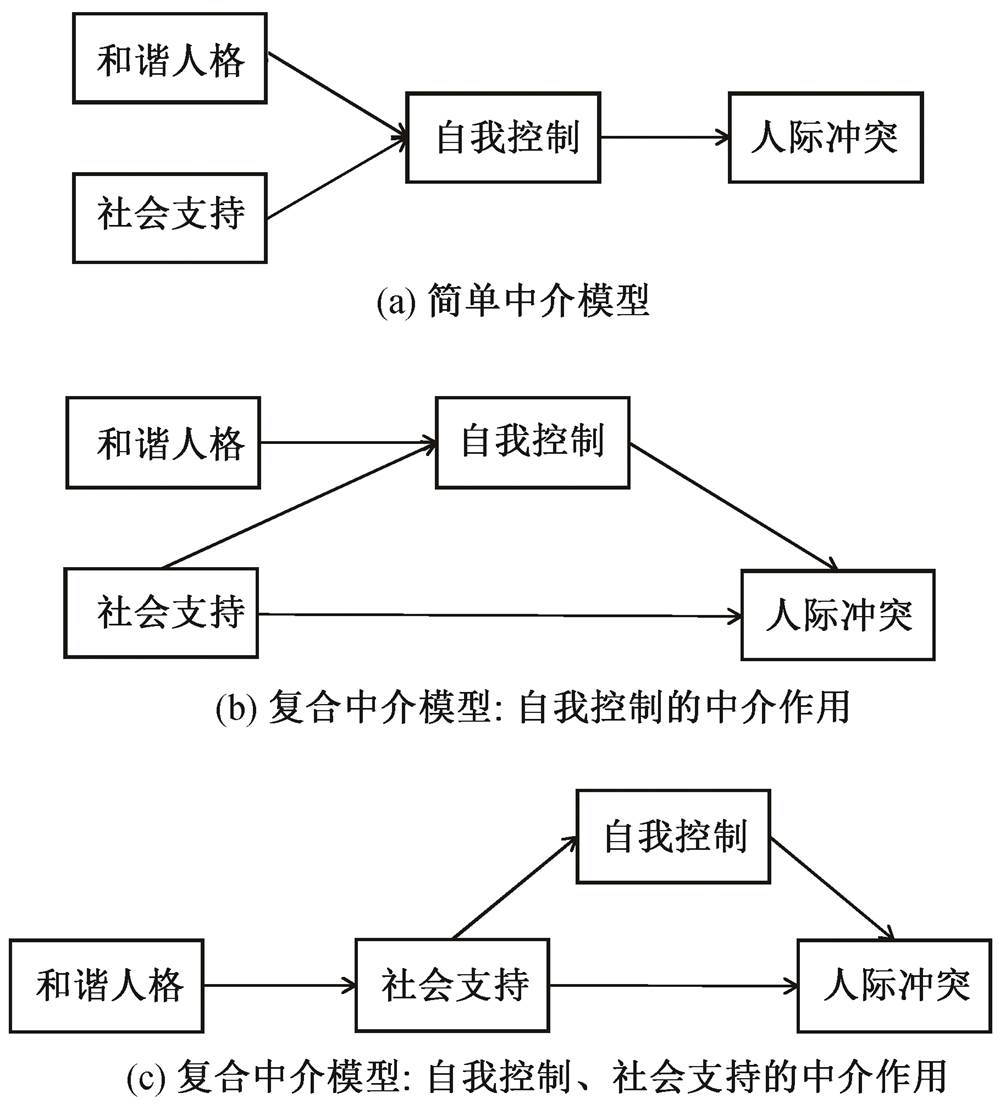

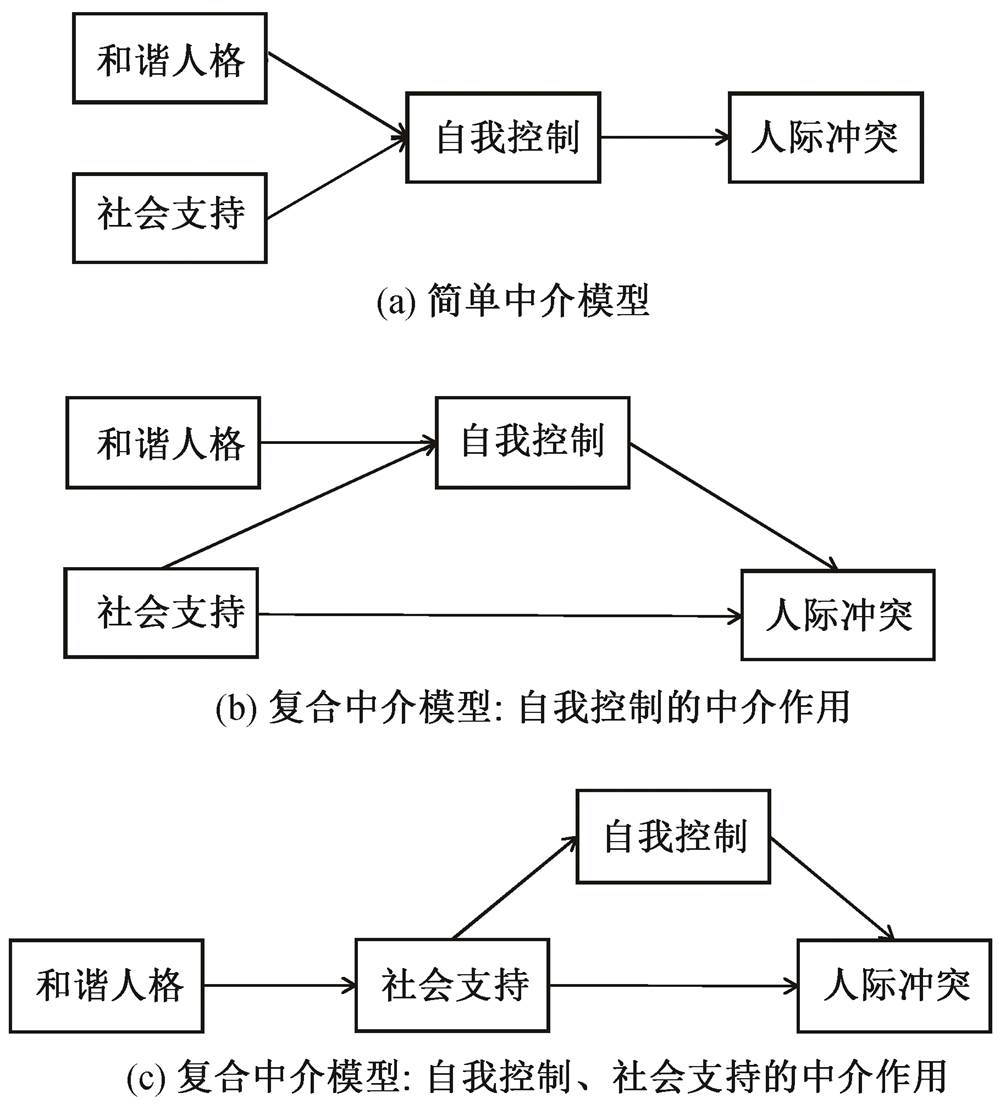

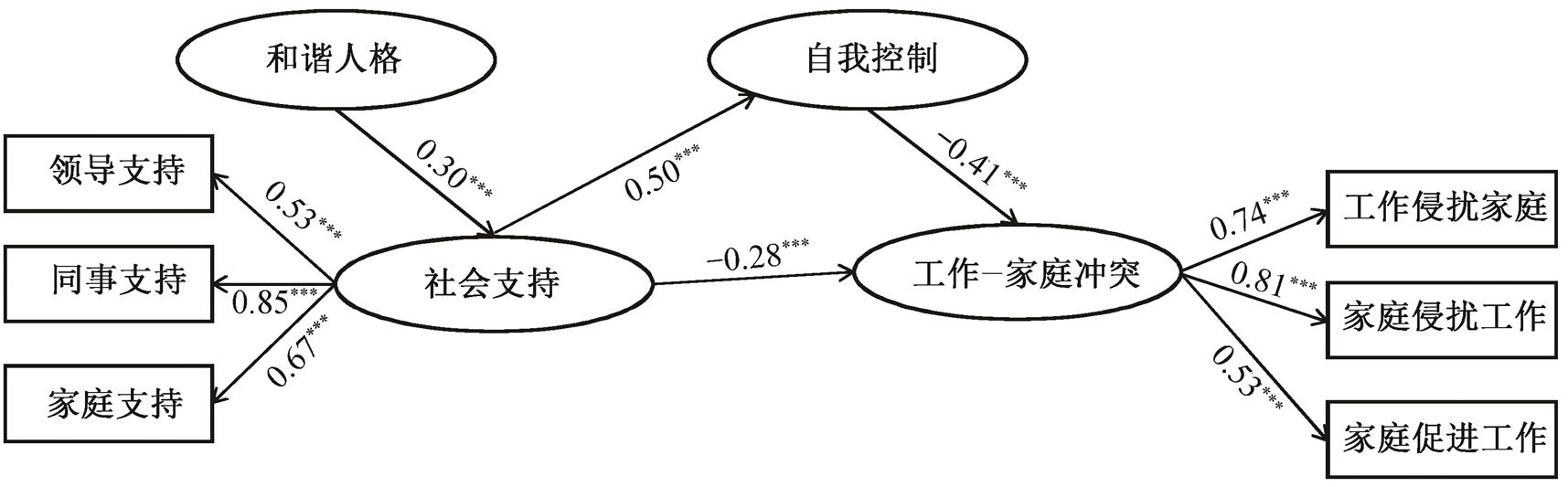

图1 假设模型

Fig. 1 Hypothesis models

陈一笛 甘怡群†

北京大学心理与认知科学学院, 北京 100871; † 通信作者, E-mail: ygan@pku.edu.cn

摘要为了考察和谐人格、社会支持、工作–家庭冲突以及自我控制的关系, 基于相关理论, 提出3种模型(简单中介模型、以自我控制为中介变量的复合中介模型以及以社会支持与自我控制为中介变量的复合中介模型), 并比较3种模型对数据的拟合程度。简单中介模型指和谐人格、社会支持通过自我控制平行作用于工作–家庭冲突, 以自我控制为变量的复合中介模型指和谐人格与社会支持分别作用于工作–家庭冲突, 以社会支持和自我控制为中介变量的复合中介模型指和谐人格通过社会支持、自我控制作用工作家庭冲突。以北京市医疗行业、金融行业、销售行业公司的200名员工为研究对象, 采用社会支持量表、自我控制量表(SCS)、冲动性量表(BIS)和工作–家庭冲突量表进行研究。结构方程模型的结果表明, 以和谐人格和社会支持为预测变量、自我控制为中介变量、工作–家庭冲突为结果变量建立的复合中介模型拟合结果最好。自我控制在和谐人格、社会支持对工作–家庭冲突的关系中起中介作用, 中介变量的估计值为-0.043, 95%置信区间为[-0.071, -0.022]。自我控制可以中介和谐人格、社会支持对工作–家庭冲突的影响, 以自我控制为中介变量的复合中介模型拟合结果最好。

关键词和谐人格; 社会支持; 自我控制; 工作–家庭冲突; 模型比较

人际和谐指人与人之间关系稳定、积极的状态, 拥有和谐人格的个体倾向于维系这种状态, 在相处过程中保持心平气和, 避免不必要的冲突[1–2]。“君子和而不同, 小人同而不和”, 和谐的人际关系是一种求同存异、相互支持、悦纳他人和自己的状态。和谐是中国人际关系的标准[3], 是身心健康的重要保障[4–5]。拥有和谐人格是中国人的人际关系中最为核心和关键的因素, 拥有稳定和健康的人际关系对一个人的健康和幸福至关重要[6]。消极的人际关系与抑郁情绪、风险行为、物质滥用、高的疾病易感性存在高相关性[7–9]。

社会支持指个人从个体、社会、家庭关系中获得的支持[10], 包括信息性支持、工具性支持、情感性支持和社会性支持[11]。信息性支持通过提供信息、指导提供帮助; 工具性支持对于物质上的需要提供支持; 情感性支持提供欣赏、接受和接纳; 社会性支持也称为同伴支持, 通过陪伴, 让个体感受到安全感和归属感, 从而让个体感受到不会孤立无援。社会支持存在于工作和家庭情境中: 工作相关的社会支持包含组织支持、领导支持和同事支持, 家庭相关的社会支持包含家庭成员(特别是配偶)和亲密朋友的支持[12]。这些不同种类的支持作为一种社会资源, 能满足个体完成情境任务的需要[13]。当个体获得外在的激励和帮助后, 将提高他们的任务动机, 发展和谐的人际关系。Bandura 等[14]的研究结果显示, 拥有健康社交关系网络和积极陪伴的个体有更少的反社会倾向, 与其他人的关系更亲密。社会支持对缓和人际冲突至关重要。社会支持可能是一种有效的资源, 用于增强自我控制, 发展人际关系。研究发现, 当生活中的压力事件导致社会支持中断时, 在家庭和工作中将产生更大的人际间的压力[15–16]。

自我控制是一种让个人更好地调适自己与世界之间关系的能力, 比如改变自己对外界的反应、识别并修正自己不理想的行为模式等[17]。因此, 自我控制可以与消极的想法、琐事和烦恼对抗, 给生活带来一系列好的变化[18]。自我控制与认知资源息息相关。认知资源是有限的, 缺乏认知资源会增大压力应对和负性事件的处理难度。研究表明, 低自我控制与问题行为有关, 如人际关系混乱、攻击行为[14,19]。青少年和儿童习得自我控制能力可以降低暴力行为, 促进同伴关系和亲子关系[20]。在精神病患群体中, 物质滥用群体的自我控制能力较差, 在人际关系方面比一般群体更差[21]。

工作环境和家庭环境是我们日常生活中的重要场所, 工作、家庭的人际和谐对每一个人都很重要。工作–家庭环境中, 个体常常遇到压力事件, 需要消耗个体的自我控制资源去完成任务。但是, 自我控制资源是有限的, 当资源耗尽时, 后续任务的表现就会下降[22], 导致自我控制失败。作为一种社会资源, 社会支持可以作为自我控制的资源补充。同时, 社会支持可以维系良好的人际关系, 减少人际冲突, 因此, 和谐和自我控制在社会支持对人际冲突的作用中扮演重要角色。

在以往的研究中, 对社会支持、和谐人格和自我控制的单项研究很多, 但是对三者之间逻辑关系的梳理较少。社会支持和和谐人格对避免人际冲突的作用机制是复杂的, 这些变量之间的关系是多元的, 简单的一元线性分析不能很好地解释它们的关系[23–26]。

一项对中国成年人的研究发现, 高水平的自我控制可以中介社会支持与情绪状态之间的关系[27], 而情绪状态在冲突解决中可以起到重要作用[28]。在一项对广东省青少年人际关系、社会支持和心理弹性的关系研究中发现, 社会支持可以部分中介人际和谐与心理弹性的关系[29]。社会支持会传达给个体一种自己被爱、被照顾的信息, 这种信息是在一系列复杂的与家人、朋友和同事相处的过程中习得的, 能够促进个体在情绪管理、执行功能方面的发展, 与高自我控制相关[30]。由此可见, 现有的研究中提出的社会支持、自我控制与和谐人格关系的模型并不一致。另外, 由于中国特殊的集体主义文化背景, 需要考虑将集体主义背景下避免冲突、维护和谐的中国人人格纳入模型中[31]。因此, 本研究通过测量社会支持、和谐人格、自我控制和人际冲突4个变量, 基于相关理论, 提出在工作–家庭领域用于解释社会支持、和谐人格与自我控制相互作用的3种可能的模型: 以自我控制为中介变量的简单中介模型, 以自我控制为中介变量的复合中介模型, 以自我控制、社会支持为中介变量的复合中介模型。

在青少年人际关系领域, 关于自我控制和人际和谐的研究很多, 在工作-家庭领域, 关于社会支持和自我控制的研究也很多, 简单中介模型将两者结合在一起[32–33]。本研究假设在简单中介模型中, 自我控制中介了社会支持、和谐人格对人际冲突的预测作用, 社会支持、和谐人格和自我控制没有交互作用(图1(a))。

在工作–家庭冲突领域有一个著名的理论, 叫做角色提升理论(Role Enhancement Theory)。该理论表明, 个体分配给工作和家庭的认知资源相互补充, 不同的角色为个体提供更多的机会, 让个体在处理事务时具有更多资源[34–37]。这个理论支持复合中介模型, 即社会支持和自我控制系统相辅相成, 社会支持通过中介变量自我控制影响人际冲突。

由于和谐人格是一种维系人与人之间积极、稳定关系的人格倾向, 尤其在中国, 拥有和谐人格的个体避免与他人产生冲突, 与他人相处更心平气和, 容易知足, 是个体内部的人格特质, 而社会支持是个体寻求的外部资源, 可并行作用于自我控制。研究表明, 和谐人格可以预测自我情绪管理, 而自我情绪管理是自我控制的一部分, 和谐人格与自我控制之间也存在预测关系。和谐人格作为一种人格特质, 社会支持作为一种资源补充, 同时作用于自我控制[38]。因此, 本研究提出复合模型一, 即以自我控制为中介变量的模型(图1(b)): 和谐人格和社会支持同时作用于个体的自我控制, 对工作–家庭冲突产生影响。

图1 假设模型

Fig. 1 Hypothesis models

也有研究者认为, 和谐人格与社会支持的关系更密切, 社会支持的来源是个体所处的人际环境, 高和谐人格者可构建和谐人际环境, 从而获得更多社会支持。由此可以推测, 和谐人格通过社会支持和自我控制作用于工作–家庭冲突[39]。因此, 本研究提出复合模型二, 即以社会支持、自我控制为中介变量的模型(图1(c))。此模型中, 和谐人格通过社会支持、自我控制作用于工作–家庭冲突。

在两个复合中介模型中, 和谐人格作为预测变量作用于社会支持或者自我控制, 是区别两个模型的关键点。

前人研究社会支持和人际和谐时, 选取的研究对象多为青少年, 对于工作中的群体涉及较少。鉴于人际和谐在工作场所中的重要作用, 本研究拟选取职业样本, 探究和谐人格、社会支持、自我控制与工作–家庭冲突的关系。根据上述相关理论, 本研究提出假设: 1)和谐人格与高社会支持、高自我控制显著相关; 2)在3个可能的理论模型(图1)中, 复合模型一的数据拟合结果最佳。

被试为北京市金融行业、医疗行业和销售行业的公司职员。本次调查收到问卷201份, 其中有效问卷为200份。被试平均年龄为30.06±5.64岁, 其中18~25岁48人(占24.0%), 26~40岁144人(占72.0%), 40岁以上8人(占3.0%); 平均工作年限为6.93±4.54年, 其中3年以下为45人(占22.5%), 3~10年为125人(占62.5%), 10年以上为29人(14.5%); 男性81人(占40.5%), 女性118人(占59.0%), 1人性别项缺失; 专科及以下学历96人(占48.0%), 本科学历85人(占42.5%), 研究生学历19人(占9.5%)。

自我控制量表 自我控制量表采用由Brandon等[40]编制, Tangney等[41]改编, 经谭树华等[42]翻译成中文并修订的简化版量表, 在国内的研究中信效度良好。该量表共有19个条目, 为李克特5点评分, 1~5分别为“非常不同意”至“非常同意”, 如“我能很好地抵制诱惑”。在本研究中, 量表的Cronbach’α值为0.748。

冲动性量表 冲动性量表采用BIS-11中文版, 由周亮等[43]修订, 共有26个条目, 采用李克特4点计分, 1~4分别为“几乎没有/从不”至“几乎总是/一直”, 如“我总是把事情想得很简单”。BIS-11中文版的结构分为3个分量表, 包括注意力冲动性、运动冲动性和无计划冲动性。各分量表的一致性系数: 注意力冲动性为0.749, 运动冲动性为0.730, 无计划冲动性为0.741。

社会支持量表 社会支持量表由3个分量表组成: 领导支持量表、同事支持量表和家庭支持量表。领导支持和同事支持量表由Karasek等[44]编制。领导支持量表为李克特4点计分, 1~4分别为“完全同意”至“完全不同意”。同事支持量表为李克特5点计分, 1~5分别为“完全同意”至“完全不同意”, 家庭支持量表为自编条目, 采用单指标“你觉得家庭给予你的支持多么?”, 从“非常多”到“非常少”用5点计分。在计算得分时, 将所有题目反向计分, 社会支持越多, 分数越高。在本研究中, 领导支持量表的Cronbach’α值为0.912, 同事支持量表的Cronbach’α值为0.851。

人际关系量表 人际关系量表采用由Cheung等[45]编制的中国人个性测验量表中的和谐维度, 共14个条目, 来度量一个人心平气和与知足的程度, 以及一个人与别人的关系。避免冲突及维持平衡在亚洲传统以及集体主义文化中被视为美德。该人格特征得分越高, 表明个体越心平气和与知足, 与他人相处时越注意避免冲突及维持平衡。量表为5点李克特评分, 1~5分别为“非常不同意”至“非常同意”。在本研究中, 量表的Cronbach’α值为0.705。

工作–家庭冲突量表 工作–家庭冲突量表采用Grzywacz等[46]编制的量表, 共11个条目, 包括工作侵扰家庭、家庭侵扰工作和家庭促进工作3个分量表, 分别有4, 4和3个条目。采用李克特5点计分, 1~5分别为“非常不同意”至“非常同意”。在本研究中量表的Cronbach’α值为0.789。

被试知情同意后, 收集被试的人口学变量(如性别、年龄、职业)。对被试进行编号后, 指导被试依次填写人际关系量表(CPAI-2)、自我控制量表(SCS)、冲动性量表(BIS-11)、社会支持量表和工作–家庭冲突量表。在剔除无效数据后, 对数据进行分析。

使用 SPSS19.0统计软件, 各变量得分符合正态分布, 用均数( )和标准差(S)表示。在此基础上, 进行量表的内部一致性检验、统计平均数和标准差以及 Pearson 相关性分析, 使用 AMOS21.0建立结构方程模型, 并进行模型比较, 用 Bootstrap 方法估计中介效应95%置信区间。

)和标准差(S)表示。在此基础上, 进行量表的内部一致性检验、统计平均数和标准差以及 Pearson 相关性分析, 使用 AMOS21.0建立结构方程模型, 并进行模型比较, 用 Bootstrap 方法估计中介效应95%置信区间。

对被试的人际和谐量表、社会支持量表、自我控制量表、冲动性量表和工作–家庭冲突量表的得分进行描述性统计, 对被试的和谐人格、工作家庭冲突、社会支持、冲动性和自我控制进行 Pearson相关分析, 结果见表1。可以看出, 和谐人格与自我控制显著正相关, 与社会支持总分显著正相关, 与领导支持不相关, 与同事支持和家庭支持显著正相关; 同时, 和谐人格、社会支持、自我控制与冲动性显著负相关, 和谐人格、自我控制、社会支持与工作–家庭冲突显著负相关。

对社会支持、自我控制、和谐人格和人际冲突建立模型, 利用SPSS, 使用Herman单因素检验, 进行共同方法偏差检验, 将所有变量放到一个探索性因素分析中, 检验未旋转的因素分析结果, 确定解释变量变异必须的最少因子数。得到因子数为1个时, 解释总方差为39.38%, 可以认为共同方法偏差不是显著影响变量间关系的因素[47]。

2.2.1 简单中介模型

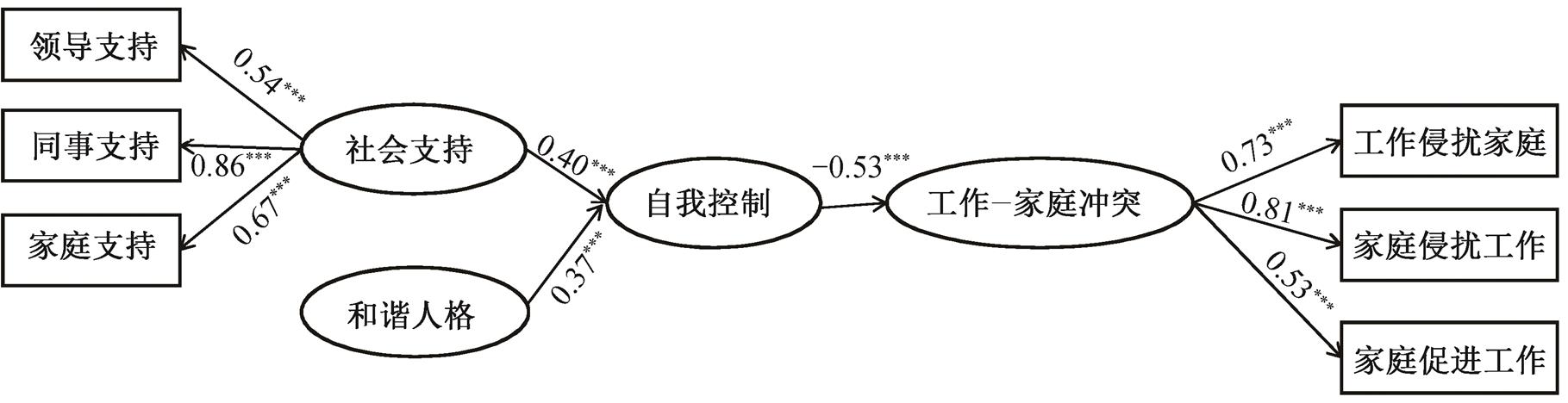

采用AMOS, 对社会支持、自我控制、人际和谐和人际冲突建立结构方程模型, 得到简单中介模型(图2),χ2=45.99, df=19,χ2/df=2.421, CFI=0.93, NFI=0.89, RFI=0.84, RMSEA=0.084。模型中通径均有统计学意义, 模型拟合度一般。

用Bootstrap方法进行参数估计, 在原始数据内进行有放回的再抽样, 抽取5000个样本, 估计出以自我控制为中介变量的估算值为-0.056, 95%置信区间为[-0.079, -0.038]。Bootstrap模型的结果中, 以自我控制为中介变量的95%置信区间不包括0,该中介效应成立。自我控制可以中介社会支持及和谐人格对工作–家庭冲突的作用。

图2 简单中介模型分析

Fig. 2 Simple mediation effect

2.2.2 复合中介模型一:自我控制的中介作用

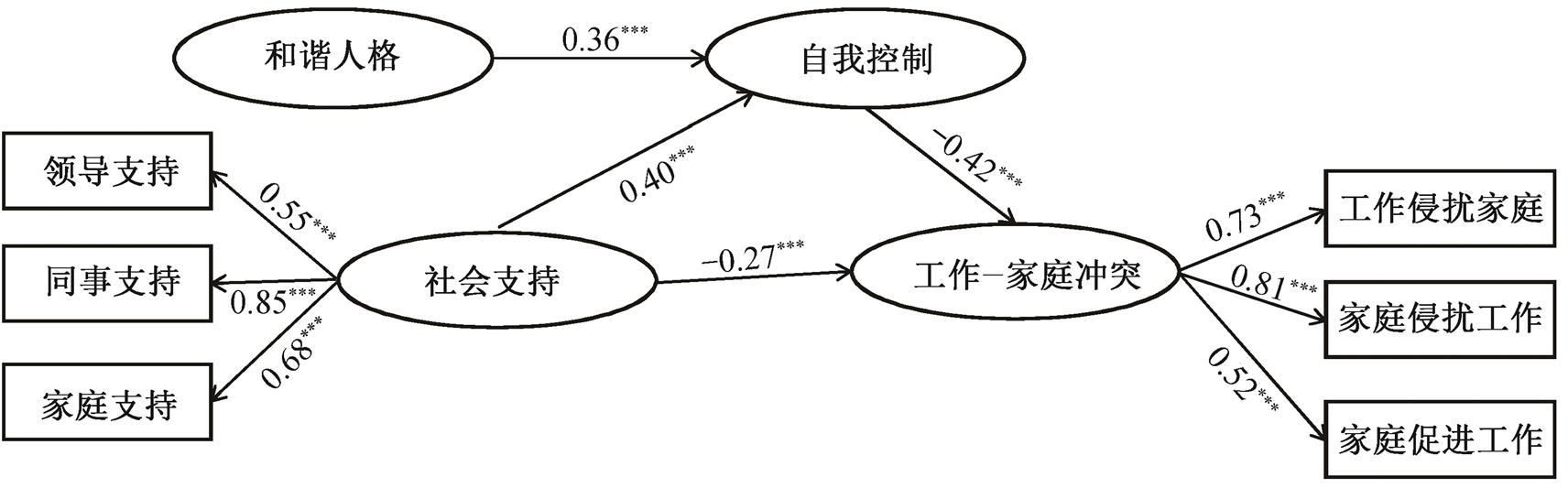

使用AMOS建立结构方程模型, 以社会支持及和谐人格为预测变量, 自我控制为中介变量, 工作–家庭冲突为结果变量, 考察自我控制对和谐人格、社会支持和工作–家庭冲突的中介作用。社会支持中包括3个潜变量: 领导支持、同事支持和家庭支持; 工作–家庭冲突中包括3个潜变量: 工作侵扰家庭、家庭侵扰工作和家庭促进工作。数据分析结果显示, 该模型拟合结果良好,χ2=37.14,df=18,χ2/df=2.063, CFI=0.95, NFI=0.92, RFI=0.87, RMSEA=0.073。模型的标准化解如图3所示, 其中实线通径均有统计学意义。

用Bootstrap方法抽取5000个样本进行参数估计, 在原始数据内进行有放回的再抽样, 自我控制中介效应的估计值为-0.043, 其95%置信区间为 [-0.071, -0.022]。Bootstrap模型的结果中, 以自我控制为中介变量的95%置信区间不包括0, 该中介效应成立。高社会支持、和谐人格与低工作–家庭冲突相关, 自我控制在其中起中介作用。

2.2.3 复合中介模型二: 社会支持、自我控制的中介作用

采用AMOS建立结构方程模型, 以和谐人格为预测变量, 以社会支持和自我控制为中介变量, 工作–家庭冲突为结果变量, 考察自我控制对和谐人格、社会支持和工作–家庭冲突的调节作用。在中介变量社会支持中包括3个潜变量: 领导支持、同事支持和家庭支持; 在结果变量工作–家庭冲突中包括3个潜变量: 工作侵扰家庭、家庭侵扰工作和家庭促进工作。数据分析结果显示, 该模型拟合结果较差,χ2=53.37, df=18,χ2/df=2.965, CFI=0.91, NFI=0.88, RFI=0.81, RMSEA=0.099。模型的标准化解如图4所示, 其中实线通径均有统计学意义。

图3 复合中介效应分析

Fig. 3 Compound mediation effect

用Bootstrap方法进行参数估计, 在原始数据内进行有放回的再抽样, 抽取5000个样本进行中介效应检验, 得到社会支持中介作用效应值是-0.140, 95%置信区间为[-0.319, -0.068]。自我控制中介作用的效应值是-0.041, 其95%置信区间为[-0.071,-0.017]。Bootstrap模型的结果中, 以社会支持和自我控制为中介变量的95%置信区间不包括0, 该中介效应成立。和谐人格与低工作–家庭冲突相关, 社会支持和自我控制在其中起中介作用。

图4 复合中介模型分析

Fig. 4 Compound mediation effect

简单中介模型(和谐人格/社会支持→自我控制→工作–家庭冲突)揭示了和谐人格和社会支持通过自我控制独立地对工作–家庭冲突产生作用。在中介变量为自我控制的复合中介模型(社会支持→自我控制→工作–家庭冲突, 和谐人格→自我控制→工作–家庭冲突)中, 社会支持与和谐人格通过影响自我控制来影响工作–家庭冲突。在中介变量为社会支持和自我控制的复合中介模型(和谐人格→社会支持→自我控制→工作–家庭冲突)中, 和谐人格和高社会支持与自我控制的增强有关。

在3个中介模型中, Bootstrap的置信区间均不包括0, 中介模型成立。比较3种模型对数据的拟合程度, 发现简单中介模型的拟合指标(CFI=0.93, NFI=0.89, RFI=0.84, RMSEA=0.084)、以自我控制为中介变量的复合中介模型一的拟合指标(CFI= 0.95, NFI=0.92, RFI=0.87, RMSEA=0.073)以及以自我控制和社会支持为中介变量的复合中介模型二的拟合指标(CFI=0.91, NFI=0.88, RFI=0.81, RMSEA= 0.099)均不够理想。其中, 以自我控制为中介变量的复合中介模型一的拟合指标(CFI, NFI和RFI)最接近1, RMSEA最接近0, 所以数据支持中介变量为自我控制的复合中介模型一。

在社会支持部分, 同事支持的作用大于家庭支持和领导支持。社会支持通常与应对导向的冲突直接相关, 本研究涉及工作–家庭冲突行为导向多于应对导向[48], 因此体现出社会支持的间接作用。研究表明, 在工作过程中由领导给予直接、及时的支持可以很好地解决工作–家庭冲突[49–50], 然而, 本研究采用中国被试群体, 领导支持的效果远低于同事支持和家庭支持, 可能是导致简单中介模型拟合结果不好的原因。

在中介变量为自我控制的复合中介模型一(社会支持→自我控制→工作–家庭冲突, 和谐人格→自我控制→工作–家庭冲突)中, 社会支持与和谐人格通过影响自我控制来影响工作–家庭冲突。自我控制与认知资源相互影响。研究指出, 自我控制存在双系统模型, 即包括冲动系统和自我控制系统, 冲动系统是当诱惑或负性刺激产生时发挥作用, 是一个自动化的过程, 不需要认知资源, 自我控制系统是当遇到刺激并产生更高阶的心理活动时发挥作用, 这个过程需要调动认知资源[51–52]。在工作和家庭的环境中, 当出现人际冲突的刺激, 自我控制程度低时, 自我控制系统无法运转, 冲动系统可以完成自动化过程。因此, 自我控制程度低时容易引起人际冲突, 而人际冲突会带来一系列负面影响。社会支持作为一种补充认知资源, 和谐人格为个体营造和谐的可控制的环境, 有助于增强个体的自我控制能力, 和谐人格和高社会支持与高自我控制、低人际冲突相关[53]。正如本研究得到的结果, 自我控制作为中介变量, 影响和谐人格、社会支持与工作–家庭冲突的关系。

在中介变量为社会支持与自我控制的复合中介模型二(和谐人格→社会支持→自我控制→工作–家庭冲突)中, 和谐人格和高社会支持与自我控制的增强有关, 这在前人的研究中已得到证实[54]。根据意志力损耗论, 当个体进行情绪管理和抵制诱惑时, 容易因意志力的暂时性耗竭而产生自我控制的损耗, 这一过程通常称为自我损耗(egodepletion)[55–56]。工作–家庭冲突是一个应激事件, 社会支持在应对压力应激事件时起缓冲作用[57], 为自我控制提供认知资源减少认知损耗, 这与自我控制的意志力损耗理论相一致。该模型拟合结果差, 是因为在中国社会背景下寻求社会支持, 可能存在打破人际和谐的潜在风险。在一项跨文化的实验研究中发现, 集体主义文化下的亚洲人, 会为了追求人际和谐而放弃寻求社会支持, 达到维系和谐的状态, 个体主义文化下的美国人则不会[58]。这提示我们, 和谐人格是一个较稳定的人格特质, 与寻求社会支持的低动机相关, 与社会支持无直接关联, 其通过社会支持再作用于自我控制的效应减少, 因此导致该模型拟合结果较差。

在利用AMOS建立结构方程模型后, 以中介变量为自我控制的复合中介模型一拟合结果最好。本研究表明, 在中国被试群体中, 以自我控制为中介变量的和谐人格、社会支持、自我控制和人际冲突的复合中介模型更能解释变量之间的关系。

古有“礼之用, 和为贵”, 今有“和气生财”, 和即和谐, 在中国儒家文化的背景下, 和谐的作用尤为重要。在我国传统文化中, 和谐的人际关系要求我们要“喜怒哀乐发而皆中”, 和谐的处世之道要控制情绪、意识和行为。和谐人际关系的个体具备更好的情绪管理机制、自我控制能力, 以便控制情绪状态[45,59]。因此, 自我控制对于人际和谐的作用至关重要。人际和谐是与家庭、工作等场景中的个体维持良好人际关系的表现, 社会支持是在家庭和工作环境中获得的一种资源[60], 是对自我控制产生作用的两个重要变量。研究表明, 自我控制可以提升生活满意度, 而社会支持和人际和谐可在家庭和工作中获得更多的资源, 提升个人的工作满意度和幸福感, 增强人际和谐[27,61]。本研究丰富了工作与家庭领域的理论, 为社会支持和人际和谐建立了模型, 同时为在实践领域提供理论参考。公司内部可以通过提升领导支持和同事支持(例如增加团队建设和建设企业文化)来提升员工的自我控制, 减少人际冲突, 促进公司氛围和谐。

本研究使用问卷调查方式, 采用国内外研究中成熟的量表, 能够客观地测得各项指标。同时, 被试群体涉及北京市医疗、金融、销售等多个行业的群体, 具有多样性。但是, 本研究也存在一些局限性, 比如采用单一的自我报告, 横断数据难以说明因果关系。未来研究可以验证纵向中介作用; 采用混合研究方法, 对变量进行更深入的研究; 使用访谈、问卷和实验相结合的方式, 探究变量之间的关系。人际和谐与人际冲突是心理距离视角下重要的变量, 今后可以将心理距离、建构水平、认知资源和情绪管理纳入研究中, 建立新的模型, 完善研究框架。

参考文献

[1]陈斌斌, 李丹. 学生感知的班级人际和谐及其与社会行为的关系. 心理发展与教育, 2009, 25(2): 41–46

[2]张妙清, 张树辉, 张建新. 什么是“中国人”的个性? ——《中国人个性测量表 CPAI-2》的分组差异. 心理学报, 2004, 36(4): 491–499

[3]李志勇, 廖军和. 和谐社会构建中的心理和谐问题探析. 心理学探新, 2010, 30(4): 3–7

[4]Osland P, Wu T T. Completely solvable models of the nonlinear Boltzmann equation I. Case of three velo-cities. Journal of Mathematical Physics, 1990, 31(12): 3003–3029

[5]McLeroy K R, Bibeau D, Steckler A, et al. An eco-logical perspective on health promotion programs. Health Education & Behavior, 1988, 15(4): 351–377

[6]Baumeister R F, Leary M R. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 1995, 117 (3): 497–529

[7]Fleishman J A, Sherbourne C D, Crystal S, et al. Coping, conflictual social interactions, social support, and mood among HIV-infected persons. American Journal of Community Psychology, 2000, 28(4): 421–453

[8]Oetzel J, Duran B, Jiang Y, et al. Social support and social undermining as correlates for alcohol, drug, and mental disorders in American Indian women presenting for primary care at an Indian Health Service hospital. Journal of Health Communication, 2007, 12(2): 187–206

[9]Glanz K, Rimer B K, Viswanath K. Health behaviour and health education — theory, research, and practice. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2008, 23 (12): 1404

[10]Sarason B R, Sarason I G, Pierce G R. Social support: an interactional view. Behaviour Research & The-rapy, 1990, 30(1): 82–83

[11]Cohen S, Wills T. Stress, social support, and the mo-derating hypothesis. Psychological Bulletin, 1985, 98: 310–357

[12]Adams G A, King L A, King D W. Relationships of job and family involvement, family social support, and work–family conflict with job and life satisfac-tion. Journal of Applied Psychology, 1996, 81(4): 411–420

[13]Hobfoll S E, Freedy J, Lane C, et al. Conservation of social resources: social support resource theory. Journal of Social and Personal Relationships, 1990, 7(4): 465–478

[14]Bandura A, Caprara G V, Barbaranelli C, et al. Sociocognitive self-regulatory mechanisms governing transgressive behavior. Journal of Personality & So-cial Psychology, 2001, 80(1): 125–135

[15]Thoits P A. Mechanisms linking social ties and sup-port to physical and mental health. Journal of Health and Social Behavior, 2011, 52(2): 145–161

[16]Darbonne A, Uchino B N, Ong A D. What mediates links between age and well-being? A test of social support and interpersonal conflict as potential inter-personal pathways. Journal of Happiness Studies, 2013, 14(3): 951–963

[17]Rothbaum F, Weisz J R, Snyder S S. Changing the world and changing the self: a two-process model of perceived control. Journal of Personality & Social Psychology, 1982, 42(1): 5–37

[18]李琼, 黄希庭. 自我控制: 内涵及其机制与展望. 西南大学学报(社会科学版), 2012, 38(2): 41–52

[19]Ayduk O, Mendozadenton R, Mischel W, et al. Regulating the interpersonal self: strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity. Journal of Personality & Social Psychology, 2000, 79(5): 776–792

[20]Ronen T, Rosenbaum M. Developing learned resour-cefulness in adolescents to help them reduce their aggressive behavior: preliminary findings. Research on Social Work Practice, 2010, 20(4): 410–426

[21]Cheung F M, Cheung S F, Zhang J, et al. Relevance of openness as a personality dimension in Chinese cul-ture aspects of its cultural relevance. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2008, 39(1): 81–108

[22]Baumeister R F, Vohs K D, Tice D M. The strength model of self-control. Current Directions in Psycho-logical Science, 2007, 16(6): 351–355

[23]Qutaiba A. Depression among Arab students in Israel: the contribution of religiosity, happiness, social sup-port and self-control. Journal of Sociology Study, 2013(10): 721–738

[24]Gavriel-Fried B, Ronen T. Positive emotions as a moderator of the associations between self-control and social support among adolescents with risk behaviors. International Journal of Mental Health & Addiction, 2016, 14(2): 121–134

[25]Hofmann W, Baumeister R F, Förster G, et al. Eve-ryday temptations: an experience sampling study of desire, conflict, and self-control. Journal of Persona-lity & Social Psychology, 2012, 102(6): 1318–1335

[26]Kleiman T, Trope Y, Amodio D M. Cognitive control modulates attention to food cues: support for the control readiness model of self-control. Brain & Cognition, 2016, 110: 94–101

[27]Tu Y, Yang Z. Self-control as mediator and moderator of the relationship between social support and sub-jective well-being among the Chinese elderly. Social Indicators Research, 2016, 126(2): 813–828

[28]Hesser H, Axelsson S, Bäcke V, et al. Preventing intimate partner violence via the internet: a ran-domized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. Clinical Psychology & Psycho-therapy, 2017, 24(5): 1163–1177

[29]聂衍刚, 毛兰平, 王敏. 青少年人际和谐、社会支持与心理弹性的关系. 宁波大学学报(教育科学版), 2015, 37(2): 1–5

[30]Kong F, Zhao J, You X. Self-esteem as mediator and moderator of the relationship between social support and subjective well-being among chinese university students. Social Indicators Research, 2013, 112(1): 151–161

[31]Cohen A B, Wu M S, Miller J. Religion and culture: individualism and collectivism in the east and west. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2016, 47(9): 1236–1249

[32]Brody G H, Murry M B, Mcnair L, et al. Linking changes in parenting to parent-child relationship quality and youth self-control: the strong African American families program. Journal of Research on Adolescence, 2010, 15(1): 47–69

[33]Ronen T, Hamama L, Rosenbaum M, et al. Subjective well-being in adolescence: the role of self-control, social support, age, gender, and familial crisis. Journal of Happiness Studies, 2014, 17(1): 81–104

[34]Marks S R. Multiple roles and role strain: some notes on human energy, time and commitment. American Sociological Review, 1977, 42(6): 921–936

[35]Marks S R, MacDermid S M. Multiple roles and the self: a theory of role balance. Journal of Marriage and Family, 1996, 58: 417–432

[36]Sieber S D. Toward a theory of role accumulation. American Sociological Review, 1974, 39: 567–578

[37]Carlson D S, Kacmar K M, Williams L J. Con-struction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 2000, 56: 249–276

[38]Wei M, Su J C, Carrera S, et al. Suppression and interpersonal harmony: a cross-cultural comparison between Chinese and European Americans. Journal of Counseling Psychology, 2013, 60(4): 625–633

[39]Kim H S, Sherman D K, Ko D, et al. Pursuit of comfort and pursuit of harmony: culture, relation-ships, and social support seeking. Pers Soc Psychol Bull, 2006, 32(12): 1595–1607

[40]Brandon J E, Oescher J, Loftin J M. The self-control questionnaire: an assessment. Health Values, 1990, 14: 3–9

[41]Tangney J P, Baumeister R F, Boone A L. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 2004, 72(2): 271–324

[42]谭树华, 郭永玉. 大学生自我控制量表的修订. 中国临床心理学杂志, 2008, 16(5): 468–470

[43]周亮, 肖水源, 何晓燕, 等. BIS-11中文版的信度与效度检验. 中国临床心理学杂志, 2006, 14(4): 343–344

[44]Karasek R, Baker D, Marxer F, et al. Job decision latitude, job demands, and cardiovascular disease: a prospective study of Swedish men. American Journal of Public Health, 1981, 71(7): 694–705

[45]Cheung F M, Cheung S F, Leung K, et al. The English version of the Chinese personality assessment inven-tory. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2003, 34 (4): 433–452

[46]Grzywacz J G, Marks N F. Reconceptualizing the work–family interface: an ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 2000, 5(1): 111–153

[47]周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942–950

[48]Stephens G K, Sommer S M. Linking work-family conflict, work-based social support, and work group climate with job involvement and organizational citizenship behavior: testing a path analytic model. Journal of Health & Human Services Administration, 1995, 18(1): 44–67

[49]Galinsky E, Bond J T, Friedman D E. The role of em-ployers in addressing the needs of employed parents. Journal of Social Issues, 1996, 52(3): 111–136

[50]Repetti R L. Individual and common components of the social environment at work and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psy-chology, 1987, 52(4): 710–720

[51]黎建斌. 自我控制资源与认知资源相互影响的机制: 整合模型. 心理科学进展, 2013, 21(2): 235–242

[52]Hofmann W, Friese M, Strack F. Impulse and self-control from a dual-systems perspective. Perspectives on Psychological Science: A Journal of the Associa-tion for Psychological Science, 2009, 4(2): 162–176

[53]Sawaumi T, Yamaguchi S, Park J, et al. Japanese control strategies regulated by urgency and interper-sonal harmony: evidence based on extended concep-tual framework. Journal of Cross-Cultural Psycho-logy, 2015, 46(2): 252–268

[54]Jensencampbell L A, Knack J M, Waldrip A M, et al. Do big five personality traits associated with self-control influence the regulation of anger and aggres-sion?. Journal of Research in Personality, 2007, 41(2): 403–424

[55]Muraven M, Tice D M, Baumeister R F. Self-control as a limited resource: regulatory depletion patterns. Journal of Personality & Social Psychology, 1998, 74(3): 774–789

[56]Hagger M S, Wood C, Stiff C, et al. Ego depletion and the strength model of self-control: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 2010, 136(4): 495–525

[57]邢小莉, 赵俊峰, 赵国祥. 神经及内分泌系统对社会支持缓冲应激的调节机制. 心理科学进展, 2016, 24(4): 517–524

[58]Kim H S, Sherman D K, Ko D, et al. Pursuit of comfort and pursuit of harmony: culture, relation-ships, and social support seeking. Pers Soc Psychol Bull, 2006, 32(12): 1595–1607

[59]De Wit H. Impulsivity as a determinant and conse-quence of drug use: a review of underlying processes. Addiction Biology, 2009, 14(1): 22–31

[60]Reevy G M, Maslach C. Use of social support: gender and personality differences. Sex Roles, 2001, 44(7/8): 437–459

[61]Dou K, Nie Y G, Wang Y J, et al. The relationship between self-control, job satisfaction and life satis-faction in Chinese employees: a preliminary study. Work, 2016, 55(4): 797–803

Harmonious Personality, Social Support, Self-Control and Work-Family Conflict: Comparison of Three Models Based on Occupational Groups

CHEN Yidi, GAN Yiqun†

Department of Psychology, Peking University, Beijing 100871; † Corresponding author, E-mail: ygan@pku.edu.cn

AbstractIn order to examine the relationship among harmony, social support, self-control, and work-family conflict, three models were proposed on the basis of relevant theories: simple mediation model, complex mediation model with self-control as the mediating variable, and complex mediation model with social support and self-control as mediation variables. The simple mediation model refers to the harmonious personality, social support indirectly predict the work-family conflict in parallel through self-control; complex mediation model with self-control as mediation variable refers to harmony personality and social support predict work-family conflict through self-control; complex mediation model with social support and self-control as mediation variables refers to harmony personality predict work-family conflict through social support and self-control. The social support scale, self-control scale (SCS), impulsive scale (BIS), work-family conflict were administered to 200 employees from medical industry, financial industry and sales industry in Beijing. Model comparison of the three models using Structural Equation Modeling indicated that complex mediation model with self-control as mediation variable fit best to the data. Harmony personality acted as the predictive variable, self-control as the mediator, and work-family conflict as the outcome variable. In the complex mediation model, self-control was estimated as -0.043, with 95% confidence interval of mediation [-0.071, -0.022]. Self-control mediated the relationship of harmony personality, social support and work-family conflict, the compound mediation model that takes self-control as the mediating variable fits best.

Key wordsharmony; social support; self-control; work-family conflict; model comparison

中图分类号B849

doi:10.13209/j.0479-8023.2018.049

国家社会科学基金重大项目(15ZDB139)资助

收稿日期:2017-09-30;

修回日期:2018-05-02;

网络出版日期:2018-08-31